/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_eaf61b_index-librorum.JPG)

Index librorum prohibitorum, Romae, 1841.

Photo : T. Guinhut.

Passions religieuses, totalitaires et populacières

de l’autodafé :

livres et bibliothèques incendiés,

par Lucien X Polastron, Fernando Baez,

George Steiner, Elias Canetti,

Ray Bradbury et Manuel Rivas.

Lucien X Polastron : Livres en feu, Folio essais, 544 p, 10,50 €.

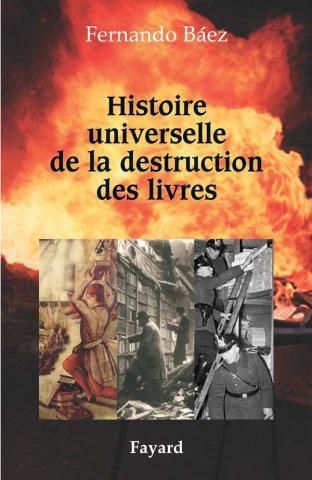

Fernando Baez : Histoire universelle de la destruction des livres,

Traduit de l’espagnol (Venezuela) par Nelly Lhermillier, Fayard, 528 p, 29 €.

George Steiner : Ceux qui brûlent les livres,

traduit de l’anglais (Royaume-Uni), par Pierre-Emmanuel Dauzat, L’Herne, 88 p, 9,50 €.

Elias Canetti : Auto-da-fé,

traduit de l’allemand par Paule Arheix, Gallimard, L’Imaginaire, 568 p, 15,50 €.

Ray Bradbury : Fahrenheit 451,

traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jacques Chambon et Henri Robillot, Folio SF, 224 p, 6 €.

Manuel Rivas : L'Éclat dans l'abîme. Mémoires d'un autodafé,

traduit de l'espagnol par Serge Mestre, Gallimard, 684 pages, 25 €.

De la bibliothèque d'Alexandrie dans l’Antiquité, aux rues de Berlin dans les années trente, jusqu'à celles de La Courneuve et de Nantes aujourd'hui, les fanatismes religieux, les régimes totalitaires et la racaille populacière préfèrent l'incendie des livres aux bonheurs de la lecture et de la bibliophilie. La passion de l’autodafé, de l’éradication de la pensée et de l’Histoire, brûle hélas en tous temps et en tous lieux. De Lucien X. Polastron à Fernando Baez, ce ne sont que Livres en feu parmi l’Histoire universelle de la destruction des livres. Ce que confirme avec une contagieuse indignation George Steiner dans Ceux qui brûlent les livres. À ces essais et pamphlets répondent au moins deux romans indépassables, deux classiques de l’incendie des bibliothèques, celui d’Elias Canetti, Auto-da-fé, et celui de Ray Bradbury, Fahreinheit 451; voire L’Eclat dans l’abîme de Manuel Rivas. Pourquoi tant de haine pyromane ?

Une voiture bélier est précipitée dans la bibliothèque : nous sommes le 27 juin 2018 à la Courneuve ; le feu détruit 250 mètres carrés des locaux de la Médiathèque John Lennon, puisque l’on a la pleutrerie de la désacraliser en boite à médias, et de préférer un gratteur de chansonnette à un écrivain ou un philosophe. Le mardi 3 juillet dernier, la bibliothèque associative de Malakoff, dans une banlieue de Nantes est incendiée suite à la mort d’un jeune abattu par la police, puisque l’euphémisme médiatique aime l’entendre ainsi. Alors que l’homme, trafiquant, voleur avec effraction, multirécidiviste, tentait d’échapper à un contrôle policier. Les forces de l’ordre, ayant eu l’incongruité de faire leur travail (quoiqu’il reste à déterminer s’il s’agit d’un injuste accident ou de légitime défense en ces temps où l’on incendie policiers et gendarmes) sont rendus responsables d’une émeute, d’une guérilla urbaine qui, sous ce prétexte rêvé, s’en donna à cœur joie, dans l’explosion du pillage et du vandalisme, au cours de laquelle les boutiques, dont un cabinet médical, hors bien sûr un commerce hallal, sont saccagées. Déranger l’ordre de la délinquance, de la criminalité et de la charia est vécu comme un casus belli. Conformément au cours de l’Histoire totalitaire, l’Islam s’appuie sur le bras armé de la voyoucratie, comme le firent Lénine lors de la révolution bolchevique et Hitler lors de la révolution aryenne.

Ce sont au moins soixante-dix bibliothèques, depuis vingt ans, qui ont été volontairement incendiés, entre Ile de France et provinces, selon le recensement du sociologue Denis Merklen[1]. Elus, journalistes, bibliothécaires eux-mêmes préfèrent enfouir ces tristes violences sous le boisseau du silence. Histoire sûrement de ne pas enflammer les banlieues sensibles. L’analyse de Denis Merklen cependant ne s’aventure guère au-delà de la victimisation de populations délaissées socialement et économiquement ; alors qu’il faut comprendre combien la loi du milieu délinquant, qu’il s’agisse de toutes les vulgaires populaces comme celle venue de l’immigration islamique, confortée par celle de souches diverses, déteste les livres. Parce qu’ils sont les symboles de leur incapacité à la lecture, d’un autre monde qu’ils ne peuvent comprendre et contrôler, parce qu’ils cristallisent leur haine de l’école, des « intellos », parce qu’il est pour eux plus facile et jouissif d’allumer un autodafé que de construire une civilisation digne de ce nom ; parce que les livres sont aussi la science et le droit, parce qu’enfin tous les livres méritent le feu, sauf le Coran, en une sorte de connivence avec le groupe islamiste et salafiste djihadiste Boko Haram nigérien, ce qui signifie livres impurs. À cet égard le laxisme et la lâcheté de l’Etat, qui devrait être garant des libertés et de la sécurité, sont confondants……

Or, loin d’être des faits divers anecdotiques, ce sont là indubitablement de réels autodafés. On les comprendra mieux en les inscrivant dans la logique erratique de leur longue tradition populacière, religieuse et politique.

/image%2F1470571%2F20221121%2Fob_c40c06_steiner-ceux-qui-brulent.jpg)

Dans Livres en feu, Lucien X. Polastron conte avec une entraînante alacrité l’histoire cependant terrible du feu barbare et dictatorial qui ronge tant de précieuses pages, tant d’irrévérentes et libres pages. Certes le papyrus est fragile, périssable, mais c’est bien le feu qui commença par quelque entrepôt la destruction de la bibliothèque antique d’Alexandrie, communiqué dit-on par les voiles des bateaux de César. Puis, après quelques exactions incendiaires des premiers Chrétiens, c’est en 640 celui de l’Islam : sur ordre du calife ‘Umar, ‘Amr ibn al-‘As fait brûler tout ce qui n’est pas le Coran ! La foudre, les guerres civiles et les révoltes d’esclaves sont d’excellents incendiaires des bibliothèques de la Rome antique. De même, Grégoire I°, pape en 590, fait jeter aux flammes une flopée de classiques grecs et latins. Ainsi s’explique la perte de pans entiers des œuvres de Plaute, Tite-Live ou Pline l’Ancien… Sans compter les sacs de Constantinople par les Croisés et, pire encore, par les Turcs en 1453 : « une édition complète de l’Histoire universelle de Diodore de Sicile fut anéantie ce jour-là » ; ce pour jamais. Dès le VII° siècle, les bibliothèques des pays envahis par l’Islam ne connurent pas de merci, qui, mis à part quelques répits à Cordoue et Chiraz, et au temps d’Haroun al-Rashid à Bagdad, craignent le retour des braises et l’arasement, jusqu’aux actuels talibans et autres Boko Haram : ce qui, redisons-le, signifie « livres impurs ».

La liste est longue des autodafés et des biblioclastes, en passant parmi les destructions de livres fomentées par les dynasties chinoises prétendant effacer les précédentes, par l’Inquisition, les codex mayas préhispaniques pulvérisés, l’ardeur de la Révolution française ou de la Commune de Paris, en 1871, qui fut l’occasion de consumer trois grandes bibliothèques parisiennes, regorgeant d’ouvrages précieux. Plus récents, voire contemporains, sont les incendies de livres juifs sur le pavé de l’Allemagne, les rafles nazies sur les étagères russes, polonaises ou ukrainiennes, les bombardements alliés sur la patrie de Goethe, la crémation de la bibliothèque de Sarajevo en 1992, sans compter le concours de la saine littérature du réalisme socialiste soviétique dont les thuriféraires pillèrent et incendièrent les volumes des Pays Baltes et de l’Allemagne de l’Est, ou les saccages du communisme chinois, qui prétendait remplacer la culture mondiale par le Petit livre rouge d’un certain Mao. Dans tous les cas les idéologues destructeurs de livres s’appuient sur la populace inculte et les bas instincts de la délinquance pour perpétrer leurs forfaits, trop souvent définitifs. Ainsi oserions-nous déclarer que le passionnant essai de Lucien X. Polastron est d’une antiquité et d’une actualité brûlantes…

Autre facette de cette avalanche d’étincelles, de flammes, de fumées et de cendres, l’Histoire universelle de la destruction des livres, « des tablettes sumériennes à la guerre d’Irak », par le Vénézuélien Fernando Baez, ne manque pas de pièces brûlantes à verser au crématorium de la mémoire. Peu ou prou il reprend le schéma historique de Lucien X. Polastron. Cependant il se nourrit d’une expérience personnelle au Moyen-Orient, en particulier à Bagdad, mais aussi espagnole. Le sous-titre est parlant : « Des tablettes sumériennes à la guerre d’Irak ». Où l’écriture est née, un million de volumes de la Bibliothèque Nationale ont été livrés aux flammes, alors que les Américains se sont abstenus de la protéger contre la plèbe islamiste.

L’essai s’ouvre sur quelques éléments autobiographiques : une modeste bibliothèque qui nourrissait l’enfance de Fernando Baez est emportée par les eaux, son libraire d’anciens local voit sa boutique brûler… Mais bientôt un souffle éruptif balaie l’Histoire du monde pour effacer les bibliothèques d’Assurbanipal et de Persépolis, du temple d’Artémis à Ephèse où brûla l’œuvre complète d’Héraclite : Sur la nature. L’empereur Caracalla, au III° siècle, ordonna de jeter au feu de nombreux livres d’Aristote qu’il pensait être responsable de la mort d’Alexandre le Grand. À la même époque, un empereur, chinois celui-là, « Shi Huangdi approuva qu’on brûlât tous les livres, sauf ceux qui traitaient d’agriculture, de médecine ou de prophéties » ; et « plus de quatre-cents lettrés récalcitrants furent enterrés vivants ». En 415, des dévots chrétiens assassinèrent Hypatie, savante bibliothécaire d’Alexandrie, avant la disparition totale de ce fabuleux temple des livres, comme le raconte Jean-Pierre Luminet[2]. L’iconoclastie ravage les manuscrits de Constantinople, puis en 1453, lors de la prise de la ville, « d’après Edward Gibbon, 120 000 manuscrits non conformes à la foi de Mahomet sont empilés, et, au terme de ce violent épisode, flottent sur la mer avant d’y être engloutis ». Même si les Croisés ne furent pas en reste, Turcs et Arabes furent des professionnels de l’autodafé. Les Mongols quant à eux jetèrent dans le Tigre les témoignages de l’apogée culturel d’Haroun al-Rachid. L’Espagne musulmane et de la reconquête fut un chassé-croisé de livres en feu. L’Inquisition, en particulier espagnole, connut son heure de gloire avec en 1570 le premier Index librorum prohibitorum, qui « servit pour la confiscation et la destruction de milliers d’ouvrages dans toute l’Europe ». Le XVIII° siècle vit poursuivre les livres érotiques, le XIX° ceux de Darwin, le XX° eut l’honneur d’être un festival. La guerre civile d’Espagne « laissa un désastre culturel caché pendant des décennies ».

C’est alors que l’essayiste forge un néologisme piquant en parlant de « bibliocauste nazi ». Alberto Manguel rapporte à cet égard que le 10 mai 1933 Goebbels fit brûler « plus de vingt-mille livres, devant une foule enthousiaste de plus de cent mille personnes[3] » ; ce qui prouve que les dictatures ne sont que l’émanation d’une populace nombreuse et surchauffée. Ainsi, les régimes de terreur rivalisèrent d’ardeur pour purger les bibliothèques russes et des pays de l’Est sous la férule de l’Union Soviétique, purger les bibliothèques chinoises sous le délire la Révolution culturelle maoïste. Sans compter qu’en des temps plus paisibles les bibliothèques, les maisons d’éditions font un discutable ménage en fournissant des munitions aux fabricants de pâte à papier. Mais gare ! Attendons-nous à de nouveaux autodafés avec la vague de terrorisme islamiste, avec les « livre-bombes » et, last not but least, la « guerre électronique » qui peut prétendre à une redoutable annihilation face aux tenants du tout numérique.

Heureusement de grands esprits s’élevèrent contre ces exactions : dont le poète anglais John Milton qui pourfendit la censure[4] dans son Areopagitica en 1644. L’on peut compter parmi ceux-ci Fernando Baez. Avec pertinence, précision et vigueur, l’essayiste, nourri par une impressionnante et cosmopolite documentation, note que le « mémoricide est à la base de la destruction d’ouvrages, et que ses principaux idéologues sont animés par un radicalisme qui entend instituer de véritables guerres culturelles, de nature politique ou religieuse ».

/image%2F1470571%2F20201115%2Fob_ff8d63_index-librorum-couverture.JPG)

Index librorum prohibitorum, Romae, 1841.

Photo : T. Guinhut.

Examinons cette invitation aux brasiers de volumes hérétiques, explicite de par sa gravure inaugurale, l’Index librorum prohibitorum[5]. Imaginez-vous qu’en l’édition romaine de 1841 sont mis à l’index rien moins que l’Erotika biblion de Mirabeau et La Nouvelle Héloïse de Rousseau, Les Provinciales de Pascal et le Léviathan de Hobbes, sans omettre L’Art de jouir. Et plus savoureux encore : L’Onguent pour la brûlure ; ou le secret pour empêcher les Jésuites de brûler les livres (p 276) ! Quoique l’Index librorum prohibitorum n’ait plus aucune espèce d’influence au XIX° siècle, et a fortiori aujourd’hui, et qu’il ait eu lors de ses plus anciens avatars indéfectiblement besoin de la complicité des pouvoirs politiques pour prétendre à une certaine efficience, il n’en reste pas moins un symbole de la haine contre les livres différant de quelque manière que ce soit du livre unique ou de la doxa. Il n’y a en effet pas que Saint-Jérôme et le Christianisme pour jeter manuscrits, briques gravées et livres au bûcher, ce depuis les « Actes des apôtres », marqués par le zèle des nouveaux croyants : « Bon nombre de ceux qui étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient en présence de tous[6] ». Toute certitude absolue s’arroge une tentation totalitaire, surtout si le despotisme est le gène dominant de ses textes fondateurs ; tout pouvoir, s’il est susceptible de s’appuyer sur une bibliothèque au trop plein d’ouvrages ou au contraire de très peu de livres canoniques et officiels, peut avoir tendance à préférer effacer la pensée différente et subversive. Tout pouvoir enfin peut prétendre à être de ceux qui brûlent les livres au nom du bien national ou du bien universel, qu’il soit politique, social, écologique ou théocratique. Bientôt peut-être n’y aura-t-il plus besoin d’allumer la moindre flamme, mais au contraire d’éteindre le réseau des livres numérisés, cette « connaissance ignifugée », selon Lucien X. Polastron ; qui sait la plus grave extinction de dinosaures de l’histoire de l’humanité.

Malgré la brièveté de l’opuscule, car George Steiner nous a habitué a de plus généreux ouvrages délicieusement savants[7], Ceux qui brûlent les livres est un essai à la fois enthousiaste et polémique, un ardent et précieux plaidoyer : « un livre authentique […] peut attendre des siècles pour éveiller un écho vivifiant ». Il faudrait tout citer en ces petites quatorze pages, tant la densité du texte et son élan éveillent en nous la « neurochimie de l’acte d’imagination ». Ainsi, « ceux qui brûlent les livres, qui bannissent et tuent les poètes, savent exactement ce qu’ils font ». Ne pourrait-on dire, comme le fit Robert Darnton[8], qu’ils leurs rendent un paradoxal hommage ?

Un si mince essai, écrit en 2000 pour la Foire du Livre de Turin, n’aurait certes pas démérité d’être publié à soi seul. L’éditeur a cru bon, et on ne lui en voudra pas un instant, au contraire, d’y ajouter en toute cohérence, deux textes brillants sur le « Peuple du Livre », donc du judaïsme, et sur « Les dissidents du livre ». Il s’agit en ce dernier essai de défendre les lecteurs curieux et affutés contre « l’oralité pénitentielle et prophétique » des premiers Chrétiens, contre « l’Imprimatur et l’Index des livres interdits de la tradition catholique ».

Il s’agit également de défendre, face à la vaste mémoire des ordinateurs, celle ainsi menacée de ceux qui lisent les livres en main, et dont la parole échange et transmet les défis du livre. Est-ce à dire que l’internetisation du livre est un indolore autodafé ? L’illusion de l’infinie disponibilité de la littérature sur le Net, où « ce qui est écrit et stocké […] n’a plus à être mémorisé », peut en effet être un terrible prétexte à l’abandon du livre et des bibliothèques[9]. Il ne faut surtout pas que « le grand art de la mémoire tombe en désuétude ». Devant la massification fasciste ou théocratique, ou encore de la démocratisation des loisirs de masse, y compris littéraires au sens de la littérature de divertissement aux mots creux et aux idées courtes, voire devant l’insidieuse menace du politiquement correct, celui qui lit un grand livre est un dissident. Quoique quelques-uns, parmi ceux qui écrivirent de grands livres, Pound[10], Céline[11], Heidegger, Sartre, se soient commis avec des totalitarismes abjects, entre nazisme et communisme…

Si George Steiner dénonce avec un peu trop de facilité les jeunes assoiffés de bruit musical et de compulsivité portable et rétifs aux livres, c’est avec plus de pertinence qu’il pointe ce préjugé selon lequel « la vie en acte […] a plus de poids que la somme entière du savoir livresque ». L’Emile de Rousseau est à cet égard désastreux, rejetant la lecture des grands livres de son éducation, comme le radicalisme du vieux Tolstoï répudiant jusqu’à ses propres romans. Comme lorsque les révolutionnaires de la tabula rasa et du renouveau reprochent aux livres de ne pas nourrir les affamés. Voilà bien des haines de la littérature[12] qui n’ont que peu à envier à « ceux qui brûlent les livres ». Ces derniers ressortissent de ces « fondamentalistes de tous crins [qui] sont d’instinct des brûleurs de livres ».

/image%2F1470571%2F20221121%2Fob_9c4825_bradbury-fahrenheit-451.gif)

Les romanciers alors ont la gorge secouée par le feu de l’indignation. Outrés par ces volcans d’autodafés qui jaillissent de la pulsion de haine et de mort des plus tyranniques et brutales parts de l’humanité, ils mettent en scène les bourreaux et les victimes de ce feu qui lèche les reliures, avale les pages, broie les caractères dont les cendres sont définitivement évacuées par les vents du temps et de l’oubli. Souvenons-nous de Jorge, le médiéval bibliothécaire aveugle du Nom de la rose, du regretté Umberto Eco, qui préfère incendier un rarissime exemplaire de la Poétique d’Aristote consacré au rire de la Comédie, plutôt que de laisser imaginer que l’on puisse rire de tout[13], donc de Dieu.

Pensons également au roman d’Elias Canetti[14], publié en 1935, Auto-da-fé, sombre suicide d’un érudit et sinologue, le Professeur Kien, au travers de l’incendie de sa bibliothèque, qui capitule devant la médiocrité revancharde et autoritaire d’une femme, métaphore d’un nazisme en train d’éclore. Le tragique et halluciné dernier chapitre, intitulé « Le coq rouge », est l’acmé de la catastrophe : « Le meurtre et l’incendie ravagent les journaux, le pays, les esprits ». Bientôt la police cerne « des livres abandonnés sans défense à des brutes sans conscience », « des milliers de livres illégalement arrêtés [sont] condamnés à être dévorés par les flammes ». Enfin, « c’étaient des livres qui criaient », avant que le Professeur s’immole dans le bûcher. Comme quoi brûler des livres, c’est brûler des hommes.

S’insurgeant en son chef-d’œuvre, Ray Bradbury, dans son Fahrenheit 451, imaginait des pompiers chargés de brûler tous les livres, interdits sans distinction aucune. Aussi concoctent-ils avec jubilation « une symphonie en feu majeur pour abattre les guenilles et les ruines carbonisées de l’Histoire ». Le roman d’action de la révolte et de la fuite de Montag est également une leçon de totalitarisme, appliquée par « télécrans » bourrés de divertissements, de jeux et de sports, tandis que la répression ignée de toutes les bibliothèques conduit quelques irréductibles à trouver dans la forêt un espace où mémoriser et transmettre les grands livres indispensables à la dignité de l’humanité…

Le juste feu de l’indignation à l’encontre des brutaux incendiaires n’est pas près de s’éteindre. Il court parmi la littérature, fustigeant par exemple les Franquistes dans le roman Les Livres brûlent mal de l’Espagnol Manuel Rivas. Indignation vertueuse sans guère de risque tant on sait combien sont fascistes les tortionnaires du passé aux chemises brunes et noires, quoique l’on oublie trop volontiers celles du drapeau rouge. Tant on sait trop peu encore ceux pourtant bien visibles du présent, qui ne portent pas le même étiquetage coloré, voilé et coranisé, sans compter ceux d’un avenir à imaginer…

Une myriade d'histoires, orchestrées par Manuel Rivas, s'échange à la faveur des pages des autodafés franquistes, dans son roman L’Eclat dans l’abîme. Mémoires d’un autodafé, paru en Espagne en 2006. C'est en prenant de front la catastrophe qui s'abattit sur l'Espagne en 1936, que Manuel Rivas assit sa réputation littéraire. Le tragique roman Le Crayon du charpentier et l'émouvante nouvelle « La langue du papillon » montrèrent des personnages brisés par la violence franquiste, néanmoins capables de laisser dans les esprits la trace de la liberté par le savoir et l'écriture. La sobriété paraissait être le lot de l'écrivain galicien, jusqu'à ce qu'il conçoive cette somme L'Éclat dans l'abîme : histoires et bribes, venues d'époques diverses, fondent une généalogie éparse, un portrait de La Corogne, qui, comme le Dublin de Joyce, devient une ville mythique et emblématique (le final du roman exhibe du reste la trouvaille de l'édition originale d'Ulysse). Là se joue la scène fondatrice et épique de la déflagration fasciste qui abat la fragile construction des libertés.

Un drame universel bouleverse la mémoire locale le 19 août 1936 : « Les premiers bûchers de livres avaient été installés (...) dans le ventre urbain, là où la mer avait jadis accouché de la ville ». C'est dans le plus long récit (une centaine de pages) que se déploie l'action grotesque des phalangistes qui jettent les livres au feu. Sans regarder les titres, sinon sous l'impulsion du « chef des brasiers » un peu plus cultivé (est-ce possible ?) qui recommande de sauver le Nouveau Testament et se targue d'une « idée qu'il finirait un peu plus tard par retrouver dans un texte de Karl Schmitt : l'état d'exception était au Droit ce que le miracle était à la Théologie ». Non seulement il envoie les volumes de l'ennemi au massacre, mais pire encore, ceux consacrés au pain, un manuel d'électricité... Comme quoi le fascisme va jusqu'à saper les fondements de la civilisation. Germinal, Les Misérables, Madame Bovary, tout subit la morsure des flammes. Sans oublier les poèmes d'un des « pédés rouges », Garcia Lorca, qui fut assassiné. Ils viennent de chez Casares, la plus belle bibliothèque privée de la ville. Ce dernier subit la vindicte des brutes à double titre : le cosmopolitisme de sa collection et le fait d'avoir été « ministre de la Deuxième République ». Le chef « considère les livres comme des accusés qu'on viendrait d'arrêter et de placer face au mur ». Si Casares est sauvé, ce n'est qu'au prix de l'exil en France, où sa fille deviendra la fameuse Maria Casares.

Quant aux pages mal calcinées ou échappées par le vent, elles content la vie du boxeur Curtis, dit Hercule, qui saute par-dessus le brasier, et dont le nom rappelle plusieurs lieux de la ville (« le phare de l'Hercule »), d'une lavandière visionnaire qui vole les châtaignes du curé, d'un supplicié jeté d'un pont... Ainsi, nombre de personnages gravitent auteur de cet autodafé : Georges Borrow qui parcourut l'Espagne pour vendre ses Bibles, les états d'âme d'un censeur imbu de lui-même, un juge pronazi et bibliophile, le tout formant le polymorphe tableau de la société franquiste et de l'Espagne.

Peut-être peut-on déceler un défaut de composition dans cet ensemble didactique et élégiaque. N'aurait-il pas été préférable d'ouvrir le roman sur le récit « Les livres brûlent », plutôt que par cinq tableautins parfois confus, parfois dépourvus d’une concision vainement espérée par le lecteur (un chanteur de tango, un matador de taureaux...) dont on ne voit guère la finalité ? Sans compter que, malgré cet Éclat dans l'abîme qui est le nom d'un athénée révolutionnaire, l'éditeur français eût été mieux avisé de garder le titre original : « Les livres brûlent mal ». Il s'agit là néanmoins, d'un livre aussi édifiant qu'émouvant, un de ces remparts encyclopédiques et poétiques contre la barbarie.

Lucien X. Polastron, Fernando Baez, George Steiner, Elias Canetti, Ray Bradbury et Manuel Rivas ont bien le même but, et le même idéal : défendre nos littératures et nos sciences contre les pouvoirs répressifs, qu’ils soient animés de haine populacière ou des splendeurs de la vertu religieuse et de l’éthique politique qui recourent à la censure en toute pureté. Les monstres des autodafés du siècle des totalitarismes ont gagné une partie, avant d’être heureusement éradiqués, avant que d’autres meutes idéologiques, politiques et religieuses, se lancent à l’assaut. Parmi les derniers en date, en Turquie, Recep Tayyip Erdogan (qui dispose de milliers d’admirateurs fanatiques parmi les ressortissants turcs en Occident) a exigé la suppression de plus de 120 000 livres de la Bibliothèque Nationale, tous ouvrages opposés aux idées et à la doctrine de ce dictateur islamiste. Le plus insupportable peut-être pour la racaille n’est-il pas le silence requis par la lecture, face au martèlement du rap, n’est-il pas le travail, en particulier linguistique, face à la fainéantise, n’est-il pas l’intériorisation de l’intellection et de l’émotion face à l’expectoration grégaire et barbare des enthousiasmes et des haines, n’est-il pas l’affirmation de l’identité individuelle face à l’embrigadement coercitif et à la servitude volontaire des structures claniques et collectives ? Ne restera-t-il plus aux intellectuels garants des Lumières, eux que toute barbarie inculte, que toute doctrine totalitaire et théocratique, révulse, qu’à cramer avec leurs bouquins, comme le réclament la populace et les tyrannies ? Car, disait Heinrich Heine : « là où l’on brûle les livres, on finit par brûler les hommes[15] ».

Thierry Guinhut

Une vie d'écriture et de photographie

[1] Denis Merklen : Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? Presses de l’ENSSIB, 2013.

[2] Jean-Pierre Luminet : Le Bâton d’Euclide. Le roman de la bibliothèque d’Alexandrie, Lattès, 2002.

[3] Alberto Manguel : Une Histoire de la lecture, Actes Sud, 1998, p 334.

[5] Index librorum prohibitorum, Romae, 1841.

[6] Actes des apôtres XIX, V, 19, La Sainte Bible, Le Club Français du Livre, 1965, p 3494.

[8] Voir note 4.

[15] Heinrich Heine : Almansor, Drames et fantaisies, Michel Lévy, 1865, p 80.

/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)

/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)

/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)

/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)

/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)

/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)

/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)

/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)

/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)

/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)

/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)

/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)

/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)

/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)

/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)

/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)

/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)

/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)

/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)

/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)

/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)

/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)

/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)

/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)

/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)

/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)