Photo : T. Guinhut.

Crime, justice, châtiment et agents du mal.

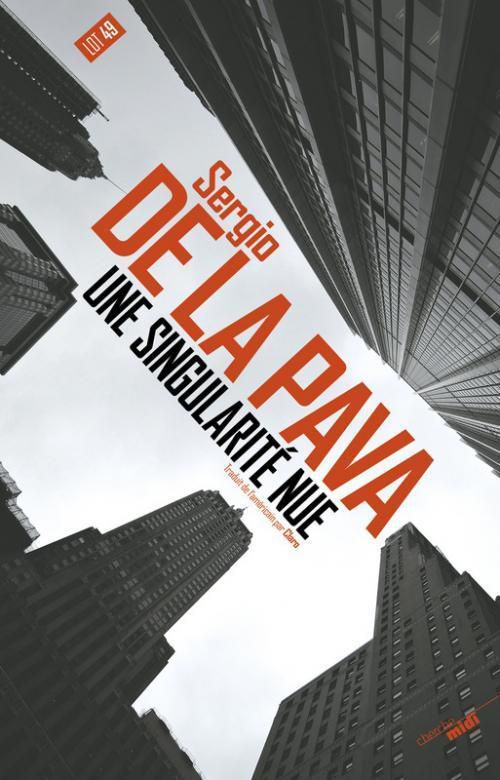

Sergio De La Pava : Une Singularité nue.

Marisha Pessl :

La Physique des catastrophes,

Intérieur nuit.

Sergio De La Pava : Une Singularité nue,

traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Claro,

Le Cherche Midi, Lot 49, 2016, 848 p, 23,50 €.

Marisha Pessl : La Physique des catastrophes, traduit de l’anglais (Etats-Unis)

par Laetitia Devaux, Gallimard, 2007, 624 p, 24,50 €, Folio, 10,90 €.

Intérieur nuit, traduit par Clément Baude, 2015, 720 p, 24,90 €.

On ne s’étonnera pas que quelques dizaines d’éditeurs aient refusé le pavé de La Pava (si l’on pardonne le facile jeu de mots) : Une Singularité nue. Est-ce en effet un roman, un essai ? Débutant par une interminable énumération de cas de délinquances diverses, qu’animent des dialogues répétitifs entre un avocat et ses divers clients, renvoyés à la chaine par un juge peu amène, le catalogue des procédures risque bien de lasser le lecteur accablé. Pire, la prolixité bavarde et parfois creuse gangrène le récit, où les mondes entrechoqués de la justice et du crime sont mis au banc des accusés… Marisha Pessl, moins abondante, est peut-être encore plus efficace, avec sa Physique des catastrophes. Pourtant tous les deux, quoique si différents romanciers, ont en commun la recherche du crime et du châtiments, la quête ultime des agents du mal.

Mais on ne s’étonnera pas non plus que ce titre ait fait son chemin à compte d’auteur et sur Internet à la rencontre de lecteurs enthousiastes, avant que la maison d’éditions University Chicago Press s’en empare en 2008. Il se révèle en effet un formidable tableau de la justice pénale américaine, une charge détonnante d’un implacable réalisme contre cette machine à inculper, emprisonner, rarement relaxer, pour des délits, du plus grave homicide au plus mineur, souvent liés à des consommations et des trafics de stupéfiants, parfois à l’instigation de la police pour piéger le coupable, ou supposé coupable vainement repenti. L’industrieuse institution à même de remplir les prisons fonctionne à plein tube, surtout si la récidive, y compris après bien des années, s’en mêle. Cette singularité obscène ne semble qu’à peine choquer l’actif jeune avocat newyorkais qui est l’acteur, le témoin et le narrateur de cette vertigineuse liste, non sans ironie : « vous voilà prêt désormais à déclarer Hobbes contre Rousseau sans avoir besoin de délibérer plus avant ». C’est-à-dire les tenants, respectivement, de la guerre de tous contre tous et de l’homme naturellement bon corrompu par la société.

Plus tard, on en apprend un peu plus sur notre modeste héros besogneux, un avocat commis d’office nommé Casi (alter ego possible de son auteur), sur les procès qu’il ne perd jamais, quoiqu’un filandreux échec devienne le tournant de son existence, sur sa famille d’origine colombienne, sur ses frustrations, sur sa mère qui veut jouer pour lui l’ « excellente entremetteuse » et lui trouver une gentille petite épouse, sur sa nièce, la « petite Marie du Silence », qui finira par parler…

« J’existerais bien en dehors des normes et soucis de la société, mon seul souci étant mon avancement et mon évolution personnels en tant qu’être humain », confie sans vergogne le narrateur, imaginant à l’instigation d’un comparse de prendre son envol vers l’indépendance risquée du « crime parfait », au moyen de dizaines de millions de dollars venus d’une transaction parmi les divers intermédiaires d’un cartel de la drogue. Le romancier plante alors les bases d’une méditation morale à l’adresse du lecteur. Quoique notre avocat rêve d’avoir, une fois riche, « une bibliothèque », en une belle page lyrique, il s’attend à « une conséquence quasi sophocléenne ». On devine que les choses ne se passeront pas toutes comme prévu, qu’une enquête criminelle frôlera Casi : « À part le fric, un désastre absolu ». Et à part quelques paragraphes bien sentis, de pléthoriques digressions, de longues pages étirées singeant le polar noir…

Pour reprendre l’épigraphe tiré des Psaumes, « tous sont égarés, tous sont pervertis ». En effet « une certaine violence s’est déchaînée et il n’y a rien dans notre univers impie pour l’arrêter ». De ce roman de société satirique en trois volets et aux accents par instants grandioses, entre registre didactique et dramatique, les Etats-Unis ne sortent pas grandis, là où, selon les physiciens, notre « univers s’effondre dans […] une singularité nue ». Ce qui permet d’offrir une caution intellectuelle et cosmologique venue de la physique relativiste au trou noir du chef-d’œuvre fantasmé.

Outre-Atlantique, les éloges dithyrambiques ont plu sur l’ambitieux grand-œuvre irrésolu -comparé aux plus emblématiques, entre Herman Melville[1] et Thomas Pynchon[2]- de Sergio de la Pava, un avocat né en 1970, dont la famille est, comme son personnage, originaire de Colombie. Rien n’empêche cependant d’imaginer que sérieusement élagué, radicalement caressé par l’esprit de concision, l’ampleur de ce Crime et châtiment newyorkais n’eût rien perdu, au contraire. Sans oublier que la dimension judiciaire, psychologique et métaphysique du chef d’œuvre de Dostoïevski est à mille coudées au-dessus de ce documentaire en tas et de cette velléité de thriller. Pourtant, à la colonie de châtiments de la machine pénitentiaire de Sergio de la Pava, pour une foultitude de crimes divers, parfois sans crime, répondent, avec une étrange pertinence, le crime sans châtiment de Casi et de son compère, sinon une forme de remord…

Il fallait un traducteur compulsif et passionné pour sillonner un tel fleuve encombré de cailloux, d’eau sales et de vastes terres sèches, où ramasser quelques pépites éclatantes : Claro, par ailleurs interprète de Thomas Pynchon (excusez du peu), qui parvient à restituer tant les arguties de la rhétorique et de la correspondance judiciaire que la vitesse des dialogues à la William Gaddis[3], la couleur des sociolectes, les allusions à la génétique, à la boxe, à la philosophie, aux recettes de cuisine colombiennes, à une surabondance de sujets, les rythmes divers de la narration et de l’introspection.

Avec Personae[4], d’abord auto-publié en 2011 aux Etats-Unis, dont nous attendons avec une piquante curiosité la traduction, Sergio de la Pava a peut-être affiné son art. En effet, avec 216 pages, ce roman radicalement différent laisse espérer que la concision est enfin au rendez-vous. Si nous écoutions, dans Une Singularité nue, la voix du seul Casi, les voix des personae sont plurielles. Explorant les ramifications de la création artistique, à l’instar, qui sait, du Dernier acte de William Gaddis, le roman fonctionne comme une sorte de puzzle laissé à l’attention du lecteur, alternant récit-cadre, documents divers et notes. Car un vieil homme, trouvé mort, peut-être assassiné, laisse après lui un carnet, une nouvelle, un bref roman, un drame titré Personae, tous écrits là recueillis, non sans le commentaire en forme d’essai de la détective et musicienne Helen Tame. Les allusions à Garcia Marquez et Virginia Woolf côtoient celles à Wittgenstein et Aristote. Roman expérimental fatigant, roman philosophique brillant ? Il semble en tout état de cause une enquête et un portrait du cerveau d’un artiste au passé (le personnage), et de Sergio de la Pava, artiste encore en devenir…

/image%2F1470571%2F20221028%2Fob_7235ff_pava-personnae.jpg)

Parmi la chaîne des Appalaches, et jusqu’à New-York, se trament de sombres suicides : peut-être des meurtres. Sous les doigts agiles de l’auteur de La Physique des catastrophes, la traversée des Etats-Unis d’une adolescente américaine la mène à la découverte du mal dans les Great Smoky Montains ; quand ce sont les Adirondacks qui recèlent, dans Intérieur nuit, un manoir hanté par le mal. Quête géographique, littéraire et des mythes politiques dans son premier roman, puis, sept ans plus tard, quête policière, à la recherche d’un cinéaste secret et horrifique, peut-être meurtrier jusque dans le délétère effet produit par ses films. Ce sont pour Marisha Pessl, née en 1977, les premières étapes de ce qui pourrait être la carrière d’une romancière au talent splendide, quoiqu’encore en retrait du génie.

Le roman de formation d’une adolescente n’est pas forcément le gage d’une grande réussite romanesque. Il faut à l’écrivain, surtout à l’heure de son premier roman, le propulser vers une dimension supplémentaire, celle du crime, du mal peut-être. Ce pari difficile et risqué, la jeune américaine Marisha Pessl, du haut de ses vingt-sept ans, parvint à le gagner avec La physique des catastrophes. Car, à l’itinéraire personnel d’une jeune fille timide et couvée par son père, se superpose toute une épopée de la culture américaine et européenne, littéraire et politique.

Ayant perdu sa mère dans un accident de voiture, l’orpheline Bleue (ce prénom vient d’un papillon) est trimballée par papa parmi trente-neuf états, parcourant ainsi la géographie des Etats-Unis. Il passe d’une Université à l’autre, enseignant les Sciences politiques -« la résolution des conflits »- et d’une « sauterelle » à l’autre (entendez ses maîtresses). Voilà une héroïne tout à fait sage et soumise, brillante dans ses études, chaperonnée par un mentor qui connaît tout du marxisme, du « mythe de la guérilla et de la révolution tiersmondiste » et qui affirme : « Il n’y a pas de meilleure école que les voyages » : c’est ainsi qu’en voiture elle apprend « La Terre vaine » de T S Eliot ou quelque sonnet de Shakespeare. Ainsi elle boit inénarrablement les préceptes paternels : « Chacun est responsable du rythme où seront tournées les pages de son autobiographie ».

Bleue van Meer devra pourtant, au-delà de la nécessaire culture livresque, découvrir par elle-même le monde, en commençant par ses camarades de Terminale, au cours d’une année enfin stable au pied des montagnes de la Caroline du nord. C’est Hannah, une charismatique prof de cinéma, qui l’envoûte et l’introduit dans le « cercle magique » du « Sang Bleu », formé de cinq étudiants fort snobs, où elle ne fait guère merveille : elle y est affectueusement surnommée « dégueulette ». On lui propose de chasser celui qui lui fera perdre sa virginité, de participer à un bal masqué qui s’avérera mortel pour un invité… Jusqu’à ce qu’au cours d’une randonnée dans les Great Smoky Mountains, Bleue découvre Hannah pendue. Meurtre ou suicide ? Hélas pour le romanesque, la police conclue au suicide. Mais Bleue n’est pas convaincue, veut comprendre. Ses recherches croiseront alors celles de son père. Hannah appartenait peut-être à un groupuscule décrit dans « Mythes populaires de la révolution » : ces « Nightwatchmen » luttant contre « l’avidité capitaliste et l’exploitation humaine à une échelle mondiale ». Le père de Bleue était-il l’amant d’Hannah ? Pourquoi disparaît-il soudain? Est-il le « théoricien du groupe », le « grand chef clandestin » ? Cet initiateur si admirable risque alors de bien décevoir sa disciple naguère enthousiaste…

Cette histoire attrayante se double d’allusions, références, citations et bibliographies infinies. C’est bientôt pour le lecteur averti un délicieux jeu de piste que de traquer le pourquoi du titre de chacun des trente-six chapitres emprunté aux sommets de la littérature occidentale : de Melville à Ovide en passant par Balzac, Chandler et Kafka… A moins que Nabokov, proposé une fois avec « Rires dans la nuit », ne soit l’un des plus judicieux fils rouges que tisse ce roman prodigieusement cultivé et postmoderne. Reste que l’idéologie marxiste, anticapitaliste et révolutionnaire est ici vue d’une manière ambigüe : s’agit-il d’une nostalgie complaisante envers ces héros au chiffon rouge ou d’une satire montrant leur exaltation post-adolescente et finalement meurtrière ?

Le but est, à travers la « biographie mentale » de Bleue, d’échapper aux « petites histoires bourrées de clichés et de coïncidences » des autres, et de parvenir à écrire « l’épopée de sa vie ». N’en doutons pas, Marisha Pessl y est parvenue. Si l’intérêt faiblit parfois, car la patience et la méticulosité de la narratrice frisent l’excès, cela reste un roman enchanteur, entre campus novel et thriller, non loin toutefois du Maître des illusions de Donna Tartt[5]. Avec brio, l’auteur nous fait à la fois pénétrer dans les régions sous-cutanées de la conscience de son personnage, et dans ce qui nous constitue au plus haut point : la fabrication des mythes personnels et collectifs, et surtout la culture littéraire et universelle. Loin d’être un vernis élégant ou tape à l’œil, le riche semis encyclopédique qui parcourt et constitue l’assise du roman ne parvient pas à le rendre pesant, mais au contraire, léger, allusif, plein de clins d’œil, comme saupoudré d’un humour involontaire. Tout cela pour nous dire que nous sommes peut-être moins une personnalité qu’une délicate, voire dangereuse, construction mythique et culturelle.

/image%2F1470571%2F20221028%2Fob_d2a0ec_pessl-interieur-nuit.jpg)

/image%2F1470571%2F20221028%2Fob_431830_pessl-physique-gall.gif)

C’est une autre jeune fille qui est le déclencheur d’Intérieur nuit. Alors que la relation paternelle et le cinéma sont une fois de plus au vortex du mystère le plus gluant, le plus abyssal. Ashley Cordova est retrouvée morte au fond d’une cage d’ascenseur. Suicide. A moins que… Elle est en effet la fille d’un cinéaste fascinant et dérangeant, qui manie l’effroi comme un dieu, dont l’assistante, Inez Gallo, est l’âme damnée, et qui, maître d’une immense fortune, ne tourne plus qu’au plus profond des montagnes boisées des Adirondacks, autour de son manoir : le « Peak ». Lieu inaccessible aux curieux, sauf aux techniciens, invités et acteurs liés par un contrat de confidentialité draconien.

Cet intrigant suicide relance alors l’intérêt d’un journaliste d’investigation, jadis célèbre, mais limogé de ses magazines pour avoir lancé, lors d’une émission, que Cordova, ce « prédateur » criminel selon lui, était le sujet de sa prochaine enquête, ajoutant, ex abrupto : « Quelqu’un doit le stopper à tout prix ». Notre narrateur, Scott McGrath, new-yorkais impénitent, alerté par la formule récurrente « une chose qu’il fait aux enfants », se lance dans une vaste enquête aux ramifications et rebondissements nombreux, s’acoquinant avec Hopper et une « assistante », Nora, tous deux liés avec Ashley par d’étranges fils à démêler…

Les quinze films, parfois interdits, de Stanislas Cordova -une sorte d’agrégat explosif de Lynch et de Kubrick (d’ailleurs cité)- dont l’ambition est de « réveiller le féroce », sont alors des pièces du complexe puzzle dont s’empare l’enquête patiente, aveugle, ébouriffante, traversée d’éclairs. Parmi lesquels : « Les Poucettes » (du nom d’un instrument de torture ancien qui figure dans les collections de Cordova), « La douleur », « La nuit tous les oiseaux sont noirs »… Dans « Respirer avec les rois », apparaît sa fille, qui, sous son nom de scène, Ashley DeRouin, se fera une réputation de pianiste virtuose, en particulier avec des pièces de Ravel ou « La cathédrale engloutie » de Debussy. Son père « lui avait appris à vivre au-delà des limites de la vie, dans ses recoins les plus cachés, là où le commun des mortels n’a pas le courage d’aller, là où on souffre, là où règne une beauté et une douleur inimaginable » : soit le territoire de l’art !

Elle est morte vêtue d’un « tee-shirt noir avec un ange », elle est fantomatiquement apparue au narrateur dans un manteau rouge de luxe. Elle a laissé à la fille de McGrath « la figure léviathan », qui se révèle, ne serait-ce que grâce à son ombre irrationnelle, un « sort de protection », selon Cléo, spécialiste de sorcellerie et autres magies au fond de son magasin pour attrape-nigauds. Autour d’elle et de la figure tutélaire de son père, gravitent des personnages pour le moins curieux, ses épouses successives, dont la splendide actrice Marlowe Hugues, Astrid, mère d’Ashley et morte noyée dans un lac du « Peak », « L’Araignée », un ex-prêtre qui entra en coup de foudre avec Cordova et qui aura le visage brûlé…

Le cinéaste mythique, qui apparemment a cessé toute production, est l’objet de « projections non censurées » dans les catacombes, d’un site internet celé dans le web profond[6], dont certaines pages sont reproduites dans le roman, rendu ainsi intelligemment polymorphe (non sans le concours du site internet de l’auteure elle-même qui ajoute vidéos et autres entretiens)[7]. En un effet miroir, McGrath devient peu à peu un personnage marqué par la fatalité des films de celui qu’il poursuit et qui finit par devenir celui qui le poursuit, jouant ainsi dans le réel les schémas des fictions du maître… Mais ce n’est guère avant les pages 400 et des poussières, après bien des péripéties plus ou moins secondaires, de peu de concision et de peu de puissance stylistique, narrative et poétique, que le roman prend son envol en intensité, avec les révélations de Marlowe, puis l’intrusion dans le territoire du « Peak ».

La serre est imprégnée d’ « herbe aux fous », d’ « aconit » et de « belladone », elle n’est pas loin d’un « pont du diable »… Cordova, le cinéaste halluciné, a-t-il tenté de sauver sa fille Ashley en pratiquant des rituels de magie noire ? La sauver « d’un sortilège diabolique ou d’un cancer en phase terminale ? Le génie d’Ashley au piano était-il dû à sa traversée du pont du diable, car « depuis la nuit des temps, les pactes avec le diable se traduisent souvent par la maîtrise virtuose d’un instrument de musique[8] ». Ou fallait-il y voir une conséquence de la chimiothérapie qu’elle avait subie enfant ? » L’interrogation caractéristique du registre fantastique est là toute entière. À moins qu’il ne repose là pas tant de mystère, que des résolutions rationnelles, qu’une mise en scène diabolique dans le Peak orchestrée par les « cordovistes », ces fans qui perpétuent l’œuvre du maître. Sauf le mystère ultime, bien entendu, des circonvolutions de l’esprit humain (« les pièces reculées de mon cerveau »), de ses folies et de ses puissances du mal… Que restera-t-il, une fois découvert par McGrath, de l’homme Cordova, celui autour duquel « l’espace se déforme » ? Un leurre ? Un œil marqué par « la huella del mal » ? Qui saura si ses films n’étaient que des fictions ou « des horreurs bien réelles, et filmées »…

De même le « Peak », grillagé au milieu de ses forêts, de ses autochtones férus de magie noire, les artifices effarants et angoissants de ses studios de cinéma, la ténébreuse île chilienne finale, sont les marques indélébiles de la tradition du roman gothique[9], depuis Le Château d’Otrante, en passant par Frankenstein, jusqu’à Lovecraft. Manoir splendide et glauque, ruisseaux marécageux et initiatiques, souterrains aux directions symboliques, vêtements et effets d’enfants jetés dans une fosse, incendies et cendres, enfermement dans un cercueil emboité dans bien d’autres… Sans compter le club-dancing en bord de mer nommé « Oubliette » et l’asile psychiatrique aussi select qu’imprenable, la galerie d’accessoires du « parc d’attraction dangereux », pourrait n’être qu’horrifiquement décorative, mais elle se veut révélatrice des étages et des strates de notre personnalité la plus obscure, de celle du mal, ce dernier reclus, comme Cordova, soudain explosif, comme la traînée de poudre noire du roman lui-même…

En un parallèle, d’abord convenu, enfin très habile, cette jeune fille dont on poursuit les clés de sa destinée, a un reflet inversé : celle de McGrath, appelée Sam, petite fille aimée, menacée, perdue dans l’émiettement d’un divorce (ici l’on abuse des clichés), puis retrouvée par l’affection de son père. Magie noire, contre « bougies d’inversion », ou, plus simplement, l’amour filial, seront-ils les tenants et aboutissants de cette histoire dans l’histoire ?

Etre actrice pour Cordova vous change pour la vie, ou pour la mort : l’une est « passée de proie à prédatrice », l’autre s’est mise à écrire des « livres pour enfants aux thèmes extrêmement sombres ». Quant aux fins de ses films, elles sont « des secousses sismiques pour l’âme ». On devine que c’est un peu l’ambition de la romancière, qui a pour ambition d’écrire « beaucoup plus près du mythe que de la vie ordinaire ».

Histoire d’amour et de haine, de création et de mort, d’art et de vie, le roman postmoderne à suspense perd de plus en plus, au fur à mesure de l’inexorable avancée de l’intrigue, sa peau superficielle de thriller d’investigation trop banalement réaliste. Pour devenir une sorte de double réussi des chefs d’œuvre affreux et fascinants du cinéaste, cet artiste absolument mythique pour ses fans : les « cordovistes ». Le catalogue disséminé des films de Cordova, les pages internet des « Blacboards », consacrées à ce même cinéaste, aussi inaccessible que Pynchon, le parcours somnambulique parmi les muséaux décors de ces film-cultes sont parmi les pages les plus vertigineuses et les plus belles de ce roman.

Le talent de Marisha Pessl est immense ; c’est indubitable. On ne lâche plus la délicieuse prison des pages jusqu’à l’ultime caractère d’imprimerie, jusqu’à leur fin ouverte, qui décevra les lecteurs bornés, mais gardera longtemps un lourd parfum de mystère… Mais à trop flirter avec l’écriture parfois convenue du thriller, le lecteur de bon goût reste un peu sur sa fin. Il manque à Intérieur nuit (dont le titre original, Night film, est évidemment plus efficace) du moins à sa première moitié, où la substance des phrases est pâle bien trop souvent, ce qui nuisait par accès à La Physique des particules, à qui l’on a reproché son intellectualisme : l’épaisseur culturelle, une interrogation pas seulement cultivée et un peu plus poussée sur le mal et son rapport avec l’engagement politique et artistique. Jusqu’où l’idéalisme politique flirte-t-il avec le meurtre d’un individu, ou de masse ? Peut-on, artiste de tant d’envergure, fouiller les passions du mal, sans y goûter un peu trop ? À moins que ce soit un préjugé courant que d’imaginer qu’un écrivain sondant les pires crimes et passions en soit forcément atteint de la plus virulente façon. Encore un effort, Marisha, le génie est peut-être au bout de la quête…

Thierry Guinhut

Une vie d'écriture et de photographie

La Partie sur De la Pava fut publiée dans Le Matricule des anges, septembre 2016.

[2] Voir : Thomas Pynchon : Contre-jour

[3] Voir : William Gaddis, un géant sibyllin

[4] Sergio de la Pava : Personae, University of Chicago Press, 2013.

[8] On lira l'équivalent de cette croyance chez Thomas Mann : le Docteur Faustus, Albin Michel, 1983.

/image%2F1470571%2F20221028%2Fob_ccfea7_partacua-panticosa-nuages-noirs-pessl.JPG)

Valle de Panticosa, Alto Aragon. Photo : T. Guinhut.

/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)

/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)

/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)

/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)

/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)

/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)

/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)

/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)

/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)

/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)

/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)

/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)

/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)

/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)

/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)

/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)

/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)

/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)

/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)

/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)

/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)

/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)

/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)

/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)

/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)

/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)