/image%2F1470571%2F20240413%2Fob_c64738_insectes-papillon-jaune.JPG)

Photo : T. Guinhut.

La trilogie roumaine fantasmatique

de Mircea Cartarescu et sa lévitation :

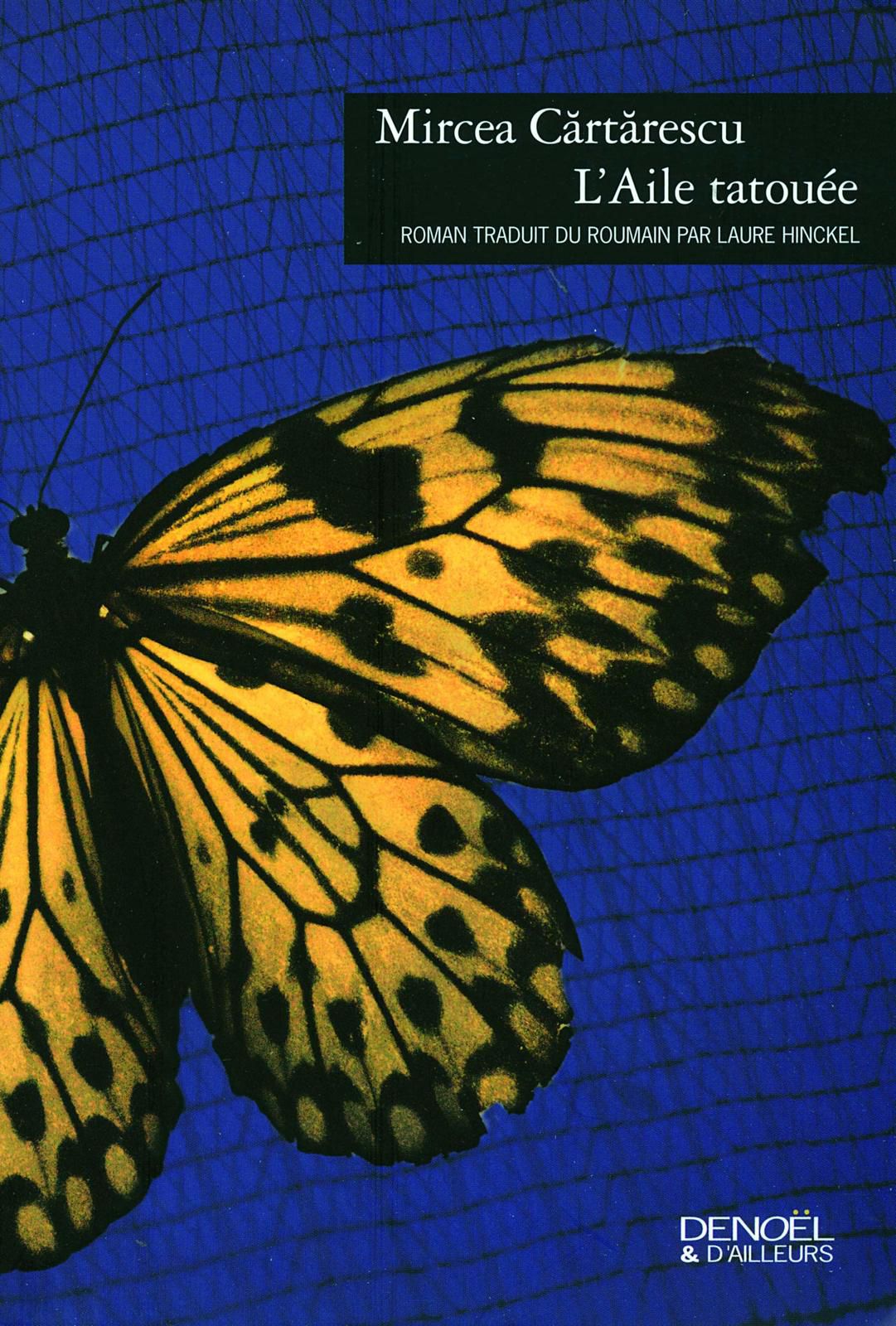

Orbitor, L’Œil en feu, L’Aile tatouée,

Solénoïde.

Suivi par Norman Manea.

Mircea Cartarescu : Orbitor, traduit du roumain par Alain Paruit, Denoël, 1999, 499 p, 28 €.

Mircea Cartarescu : L’Œil en feu, traduit du roumain par Alain Paruit, Denoël, 2005, 512 p, 28 €.

Mircea Cartarescu : L’Aile tatouée, traduit du roumain par Laure Hinckel, Denoël, 2009, 500 p, 28 €.

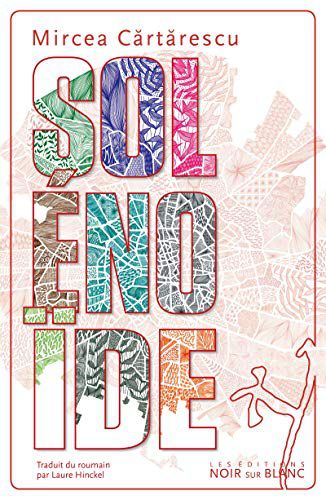

Mircea Cartarescu : Solénoïde, traduit du roumain par Laure Hinckel,

Noir sur Blanc, 2019, 800 p, 27 € ; Points, 2021, 976 p, 13,50 €.

Norman Manea : La Tanière, La Cinquième impossibilité,

traduits du roumain par Marylin Le Nir et Odile Serre,

Seuil, 2011 et 2013, 368 p, 21 € et 276 p, 22 €.

Cratère visionnaire, opéra fabuleux, dépôt de songes et de tortures, creuset de tyrannie politique, telle devient la Roumanie sous l’orbite de Mircea Cartarescu, né en 1956 à Bucarest. Ainsi change-t-il le pays de son enfance et de sa famille en contrée infiniment fantastique et poétique au cours d’une trilogie fleuve, infernale et somptueusement baroque. Elle se décline d’Orbitor à L’Aile tatouée, en passant par L’œil en feu, obsessionnelle et magnifique. Le moins que l’on puisse dire est que le romancier ne prise guère feu le réalisme soviétique, il y a peu obligatoirement à l’honneur dans ce pays de l’Est dont il est originaire, et dont il préfère charger, moquer et subvertir le communisme. Plus récemment traduit, Solénoïde est-il son grand-œuvre, son au-delà ? Quant à Norman Manea, autre Roumain, il saura nous offrir un autre regard, cependant complémentaire, avec sa Tanière et sa Cinquième impossibilité, sur ce pays étouffé.

L’œil, organe et métaphore, est récurrent dans l’œuvre de Cartarescu. Il est le miroir de l’espace autant que l’instrument de la vision, jusqu’à devenir l’image et le vortex d’une écriture qui avale tout sur son passage. En effet, Orbitor, titre du roman qui initie la trilogie, paru en roumain en 1996, signifie « aveuglement ». Cet opus de 400 pages, d’abord publié en 1999 chez Denoël, a été réédité en Folio SF, bien qu’il n’ait guère à voir avec la science-fiction : on y conte, à travers le regard d’un enfant nommé Mircea, la guerre terrifiante perpétuelle entre le bien et le mal, soit les morts vivants dont sa famille est issue et les armées de Dieu, tout cela dans un Bucarest fantasmatique, sans compter mille épisodes, dont celui où les transformations les plus inquiétantes agitent un espace urbain et humain à la dimension d’un pandémonium…

Car contaminés par une maudite semence, ses ancêtres ont eu le front de forniquer avec constance avec une engeance infecte avant d'être assiégés par des morts-vivants affamés de chair. Fort heureusement les armées de Dieu interviennent en un combat terrifiant. Ce grand n’importe quoi, symbolique et parodique à la fois, n’est qu’un mince moment de l’opus, entre des cérémonies sacrificielles, le récit de l'hospitalisation de Mircea lui-même dans une salle traumatisante où pullulent les rebuts humains : « Des lits blancs à moitié recouverts de toile cirée, où gisaient des vieillards, les uns ayant d'étranges canules plantées dans le ventre, les autres déféquant par des anus artificiels à robinets chromés, des enfants poliomyélitiques, la peau à même le fémur sans chair, pédalant péniblement sur le vélo de rééducation, des grosses filles nues se masturbant, les yeux révulsés ». L’on se doute que moins que le regard de l’enfant, il s’agit là du réalisme le plus cru, voire redevable du naturalisme zolien, fomenté par l’écrivain.

Ce monde convulsé s’adosse également à la vie d’un capitaine de la Securitate - cette trop célèbre police politique roumaine de la dictature communiste - qui est devenu kinésithérapeute, mais irrémédiablement aveugle. Et si, au-delà des fourmillants motifs autobiographiques et politiques, l’on cherche un symbole récurrent, on le trouvera sous la forme du papillon. Ou plus exactement les formes, de la larve à la beauté de l’envol, en passant par le cocon, symbole de la métamorphose et de l’épanouissement, voire de la rédemption, et métaphore protéiforme du parcours qui fut celui du petit garçon devenu écrivain.

/image%2F1470571%2F20221220%2Fob_554312_cartarescu-parfumul-aspru-al-fictiun.jpg)

Avec le secours de son grand frère alter ego et également écrivain, le jeune Mircea crée en toute liberté traumatique un pays imaginaire, un univers où se télescopent merveilles et terreurs, habité de chimères, de statues vivantes, et autres papillons prodigieux, comme un hybride de Lovecraft[1] et de Kafka[2]. Plus anxiogène encore que le « château » de ce dernier, la capitale de la Roumanie des années soixante n’est plus celle des avenues à la gloire du régime de Ceausescu, mais d’un écheveau de ruelles labyrinthiques, s’ouvrant sur des univers complexes et fantasmagoriques, dont on ne peut rendre compte sans visiter sa phraséologie, soit offrir de généreuses citations : « Si je fermais les paupières, je voyais les dizaines de statues que j'avais regardées dans les yeux et j'essayais de comprendre ce que pouvait être la pensée des personnages de bronze verdi et de pierre, ces hommes illustres auxquels des muses replètes tendaient des plumes d'oie ou des couronnes de laurier du même vert-de-gris. De comprendre aussi comment ces femmes au vagin de marbre pouvaient faire l'amour. Mais, tard dans la nuit, à l'heure où les bus rentraient au dépôt, les grands hommes descendaient de leur socle, attrapaient les muses par les cheveux et les culbutaient dans les buissons. Les pénis de métal poli les pénétraient, entre les lèvres de pierre humectées par la rosée de la nuit. Les atlantes s'accouplaient avec les gorgones de plâtre au nez cassé, sans se soucier des balcons qui s'écroulaient avec leurs oléandres en pot ».

Cette ville est de surcroit celle des souvenirs de la mère, bombardée à l’époque de l’occupation nazie, en une sorte de fantasme prénatal, entre morbidité et irrépressible vitalité. Les temps se télescopent autant que les lieux, dans une narration qui emprunte, plutôt que la chronologie traditionnelle, une topologie qui est celle du cerveau de son créateur : « Et l’espace-temps-cerveau-sexe s’est mis en branle, poursuivit Cédric. On commettait des horreurs. Des miracles se produisaient. On inventait une mathématique de bordel, une défécation sublime. Le vomissement conceptuel, l’éructation angélique. Le rêve réel, la vie morte. C’était à se tordre : de rire ou de douleur ? C’était une révélation : de prophète ou de fou ? C’était le tout, mais qui ressemblait tellement au rien… »

Aussi la langue de Mircea Cartarecu, du moins telle que nous la rend le traducteur avec un talent que l’on devine, est d’une richesse noire et brillante, caparaçonnée d’effroi et de beauté, comme dans une entomologie mortuaire. Etrange et digne héritier de ses compatriotes, Eugène Ionesco et Mircea Eliade, il sait être vertigineux, laissant rôder la torture et la folie, la passion et le fantasme à faire vomir ses pages, mais aussi la splendeur et l’humanité jusqu’à la délectation littéraire : « Et aujourd’hui, alors que je suis au milieu de l’arc de ma vie et que j’ai lu tous les livres, y compris ceux qui sont tatoués sur la lune et sur ma peau et ceux qui sont écrits à la pointe de l’aiguille au coin de mes yeux, alors que j’en ai assez vu et eu, que j’ai systématiquement déréglé tous mes sens, que j’ai aimé et haï, que j’ai érigé des monuments d’airain impérissables, que j’ai attendu sous l’orme le divin enfant en mettant longtemps à comprendre que je n’étais qu’un sarcopte creusant des sillons dans sa peau de vieille lumière, alors que les anges peuplent mon cerveau tels des spirochètes, que j’ai goûté à toutes les délices du monde, et qu’avril, mai et juin s’en sont allés, aujourd’hui, alors que sous l’anneau ma peau se desquame en milliers de feuilles de papier bible, aujourd’hui, en ce vivace et absurde aujourd’hui, j’essaye de mettre du désordre dans mes pensées et de lire les runes des fenêtres et des balcons plein de linge humide de l’immeuble d’en face qui a coupé ma vie en deux, pareil au nautile qui mure chaque compartiment devenu trop petit pour lui et va se nicher dans un autre, plus grand, sur la spirale de nacre qui résume sa vie. Mais ce texte n’est pas humain et je n’arrive plus à le déchiffrer. » Le texte s’enrichit d’une foultitude d’allusions, Rimbaud, Mallarmé, et bien d’autres…

Le deuxième volet du triptyque ne se sépare pas vraiment du premier. Dans L’œil en feu, il s’agit encore d’un enfant. La dimension autobiographique passe par l’évocation de la mère « qui filait la laine et les contes » et à qui le relie un « cordon » non plus ombilical, mais « situé entre les sourcils ». D’un côté, l’appartement familial donne sur la ville, de l’autre sur « le château mélancolique » d’une minoterie. Il observe la capitale roumaine pour en transpercer tous les mystères, les non-dits, braquant le faisceau lumineux d’un miroir vers les fenêtres plus ou moins proches : « La lumière a fusionné avec mon cerveau et mon cri ».

Peu à peu, depuis « l’époque où les profs et les flics nous obligeaient à avoir la boule à zéro », les âges de toute une vie, sans compter les générations de la famille Badislav depuis le XIX° siècle, sont brassés par les chemins labyrinthiques du narrateur. En fait, le roman est organisé tout entier grâce à « la folie architectonique » de ses rêves… La progression est hallucinatoire, mais aussi, parmi le fantastique incessant, d’un terrible réalisme quand est brossé le tableau des persécutions staliniennes. Face à la bêtise et au sadisme dogmatique des dirigeants et lieutenants de la Securitate, les artistes, y compris de cirque, sont aux premières loges : « Ils se révélaient ennemis de l’Etat et du régime socialiste, en accordant à des journaux bourgeois des interviews pleines de mensonges et de calomnies sur les dirigeants communistes. Heureusement, les camarades intellectuels français et italiens étaient solidaires ». On mesurera l’ironie…

Seule, l’autopropulsion dans un imaginaire flamboyant permet de fuir le totalitarisme de Ceausescu. Il s’agit de dépasser les limites du moi par des métamorphoses incessantes, tel ce Vânapashtra, « l’Homme Serpent », qui se produit sur la piste du cirque et sous les yeux émerveillés de l’enfant qui assiste rien moins qu’à la création de l’homme par « l’œil de Shiva ». C’est ainsi que l’on a pu évoquer l’influence de Borges. Peut-être… S’il n’a pas toutes ses perspectives métaphysiques, ses personnages typés, sa concision, Mircea Cartarescu n’en a pas moins une personnalité littéraire bien à lui. Poète, romancier, chargé de cours à Vienne sur la littérature post-moderne et l’avant garde roumaine, il se targue d’avoir inventé le « texistence », entendez la non séparation absolue du texte et de l’existence.

Devant la destruction de la mémoire et du centre-ville de Bucarest par une tyrannie délirante, devant l’endoctrinement politique, la propagande antireligieuse, la création littéraire de Mircea Cartarescu est une immense soupape de sécurité mentale, une compensation indispensable. Il s’agit moins d’un roman que d’une théorie de l’écriture poétique qui, comme chacun sait, est une véritable liberté politique. D’aucuns trouveront étouffant « ce livre illisible qui ne dit rien », submergés qu’ils seront par l’afflux des métaphores filées, noyés dans un magma aux filaments dangereux pour l’équilibre de l’esprit ; d’autres trouveront à voluptueusement nager et circuler parmi cette ville intérieure, cette explosion visionnaire permanente, et cependant maîtrisée.

Une monstrueuse trilogie prend ici fin, poursuivant la lecture métaphorique engagée sur le corps d’un papillon depuis Orbitor, continuée avec L’œil en feu où rayonnait la figure récurrente de l’œil, ou ocelle, visible sur l’aile colorée… Quatre grandes chroniques traversent L’Aile tatouée. Celle de la révolution roumaine qui balaya la tyrannie communiste, celle de l’enfance et du lien tourmenté avec la mère, celle du jumeau élevé dans un bordel qui devient criminel et tortionnaire, celle enfin de l’écriture du roman que l’on lit, dédiée à l’ami Hermann, lecteur privilégié, malade et torturé, qui avait été détenu pour un manuscrit (celui de Mircea) et qui engendre un fœtus dans son cerveau. Le tableau du régime est sans pitié : pauvreté, disette, informateurs et soldats omniprésents de la Securitate (« faim, froid, frousse ») ; celui de la mère avec ses papillotes de papier journal, à la limite du fantastique ; celui du tyran Ceausescu en grotesque, avec son sourire aux « clous de bottier » entre les lèvres : « ce gribouillage obscène sur un mur qu’on appelle l’Histoire ». La satire de l’époque révolue des délires communistes s’oppose au déploiement de l’imagination du narrateur qui recompose ainsi son autobiographie symbolique, même incompris par sa mère. La quête de sa propre identité se double de fantasmes érotiques torrides, mais aussi de la recherche de son au-delà, artistique et métaphysique. Si le récit frappe par sa richesse thématique, par sa dimension cosmique, on ne saurait se laisser prendre sans succomber à la virtuosité linguistique, stylistique et intertextuelle. L’odyssée délinquante de Victor, opposé au sage créateur Mircea, est en effet une rimbaldienne saison en Enfer. Au vu de l’impressionnant maelström littéraire qu’il sait concevoir et enfoncer « dans la substance cérébrale de la page », Mircea Cartarescu a sans nul doute toutes qualités pour enseigner la littérature à Stuttgart.

Pierre angulaire de l’œuvre de Mircea Cãrtãrescu, Solénoïde prétend être un roman monumental. Il l’est déjà par son format, ses huit-cents pages gavées jusqu’aux orteils de richesses stylistiques et culturelles, ne seraient ce qu’au travers des allusions plus ou moins implicites à Borges, Swift et Kafka, dont le Journal[3] est l'ouvrage totémique du personnage. Cette fois, le roman emprunte la forme d’un journal proliférant et halluciné d’un narrateur qui a désespéré d’être sacré écrivain, et à qui l’on a reproché son « mélange de détritus culturels » et son « incohérence esthétique » ; ce qui ne l’empêche de noircir son existence sur la page en tentant d’en dévoiler le mystère.

L’on s’en serait douté ; son enfance et son adolescence ont poussé dans la banlieue de la Bucarest la plus communiste, « musée de la mélancolie et de la ruine de toute chose », paradoxalement vivante d’une vie intense et bruyamment colorée. Il est réduit à rester professeur de roumain dans une modeste école de quartier, plus proche de l’horreur que de la sérénité de l’éducation. C’est là qu’il est confronté à un duo plus ou moins étrange, alors qu’il tente d’échapper à « la conspiration de la normalité » : Irina, dont il devient amoureux, un mathématicien qui devient son initiateur, jusqu’aux plus mystérieux tréfonds de sa matière. Non sans croiser la route d’une secte mystique, les « piquetistes », dont le principal rituel consiste en manifestations contre la mort dans les cimetières voisins : « Boycott de l’agonie ! […] A bas les milliards de siècles où nous ne serons plus ! », scandent-ils.

Les poux et les punaises pullulent dans l’école, les livres pourrissent dans une bibliothèque, scorpions, rats et fœtus se bousculent, un concours de crachats fomenté par l’athéisme communiste macule les icones. La sexualité se cache et s’exhibe sans fard, tel ce nombril que se tripatouille le narrateur, pour en faire surgir des paquets de ficelle ombilicale, en un narcissisme torturé, non sans humour et autodérision. Il fait ainsi profession de se chercher et de chercher « dans la réalité de la lucidité, du rêve, du souvenir, de l’hallucination, et dans toute autre réalité. Bien qu’elle soit source de peur et d’horreur, ma quête me satisfait pleinement, comme les arts méprisés et non homologués du dressage de puces ou de la prestidigitation ». Mieux, sa maison, bâtie sur un « solénoïde[4] », d’où le titre, est faite d’un nombre inconnu et inconnaissable de pièces, escaliers et couloirs, non loin de celle de Danielewski[5]. Faire l’amour avec Irina au-dessus de ce moteur de lévitation confine au Kamasutra le plus paradisiaque. De plus un tel sous-sol risque d’entraîner la lévitation de la ville entière, d’ailleurs ruiniforme…

Une fois de plus baroque, comme une solide et folle coupole qui chapeauterait la destinée de l’écrivain, ce à quoi participe le défi de la mise en page, Solénoïde plonge ses racines dans tout un substrat culturel, sans renoncer à se montrer outrageusement moderne. Tour à tour trivial, dérisoire, tour à tour ingénieusement métaphorique, il s’y agglutine laideur et beauté. En ce journal, les circonvolutions de la mémoire, le tableau polymorphe du présent et les projections des désirs et des effrois se télescopent : « La tache matérielle s'étendrait sur des surfaces inimaginables dans l'interstice presque nul à présent, entre les parois métaphysiques, elle ferait autant qu'une galaxie ou autant qu'un univers, mais elle resterait un accident insignifiant dans l'infinie crevasse. »

/image%2F1470571%2F20210505%2Fob_76ae94_cartarescu-solenoide-points.jpg)

/image%2F1470571%2F20221220%2Fob_ba9cad_cartarescu-femeile.jpg)

Poème en prose plutôt que récit, architecturé comme un dédale universel, le livre de Mircea Cartarescu pourrait se lire en suivant son chaotique flux, ou en l’ouvrant au hasard, comme le YI King, à la recherche de joyaux de langue - où œuvra le traducteur comme un mineur de fond - ou d’oracles : « Mais comme la substance de leur corps est semblable à celle notre corps, la substance de notre pensée est similaire à celle des créatures qui ne sont que pensée. Pour parvenir à les connaître, il faut une pensée d'une autre nature et située sur un autre degré, la pensée d'un corps de pensée que nous ne pouvons concevoir pas plus que le sarcopte ne peut ni ne pourra jamais concevoir notre pensée ».

Un tel roman ne ressortit certainement pas de la sphère du divertissement. Il est à la fois psychanalyse profonde et orage métaphysique, mitrailleuse politique, nuage onirique et maelstrom d’expériences textuelles, où se côtoient réalisme glauque et réalisme magique, parfois rebutant, lourdement indigeste, là où le lecteur risque de perdre pied, et générateur d’une trouble extase à la rencontre de phrases iconiques : « J’ouvrais chaque livre comme un chirurgien aurait trépané un crâne, avec l’étonnement du médecin qui, au lieu de trouver toujours les mêmes circonvolutions et la même substance gris-beige irriguée par l’arborescence des vaisseaux sanguins, aurait découvert autre chose dans chaque dure-mère ouverte : un enfant recroquevillé, prêt à naître, une araignée énorme, une ville aux premières heures du matin, un gros et tendre pamplemousse, une tête de poupée aux yeux tournés vers l’intérieur ». Cette extase est bien celle de la réelle littérature. Si cette dernière ne mettait pas ainsi en page la dissection d’un cerveau vivant et reflet du monde, à quoi servirait-elle ?

Egalement auteur d’un recueil de nouvelles, Pourquoi nous aimons les femmes[6], que l’on devine à la gloire de l’éternel féminin, Mircea Cartarescu se fit connaître par un recueil, La Nostalgie[7], cousu de textes divers, quoique unis par le motif récurrent de l’araignée, qui reçut les honneurs de la censure. Il compte, avec Florina Ilis[8], parmi les écrivains roumains plus que marquants, et redevable d’un réalisme magique qui dépasse largement les frontières. Et si l’Histoire enfante des monstres, l’histoire littéraire a besoin de ces monstres pour les figurer, les moquer, les exorciser, les subvertir, en une catharsis que déploie Mircea Cartarescu sous la forme de sa trilogie somptueuse, et de son au-delà solénoïde, subtils comme les motifs d’une aile de papillon, lourde comme une tenture vénitienne chamarrée d’ors et de noirs opératiques où pullulent les araignées de la peur.

/image%2F1470571%2F20201027%2Fob_4ee899_manea-taniere.jpg)

/image%2F1470571%2F20230506%2Fob_1ab8fc_manea-viata.jpg)

Echappée à deux totalitarismes successifs, nazisme et communisme, la Roumanie penserait-elle renouer avec de vieux démons ? En ce sens Norman Manéa est indubitablement un témoin intérieur et une conscience de l'histoire de son pays. Né en 1936, jeune juif, il est déporté. Il est ingénieur puis écrivain, lorsque la censure roumaine s'attaque violemment, en 1986, à L'Enveloppe noire. Il alors est contraint de quitter le pays pour Berlin, puis New-York (qu'il appelle ici « le Dada des exilés ») où il enseigne la littérature européenne. Il reste source de controverses en Roumanie de par sa critique de l'antisémitisme endémique et des relectures tendancieuses de l'histoire nationale. C'est ainsi que son essai consacré à Mircea Eliade (en 1991) et s'attachant au passé pro-fasciste de l'historien des mythes passa pour un crime de lèse-majesté. Après la fresque biographico-politique du Retour du hooligan, qui fut un succès, cette Tanière jette un nouveau froid sur le passé nauséabond de la Roumanie. Autour d'un professeur exilé, les protagonistes menaçants de la mémoire roumaine resurgissent, comme en un retour du refoulé. Mémoire roumaine, cependant littéraire, également convoquée dans les essais de La Cinquième impossibilité.

Le professeur Gora, réfugié dans la quiétude des Etats-Unis et la « tanière » de sa bibliothèque, va devoir interrompre sa « thérapie du passé » pour assister au retour du refoulé. Ce en les personnes de son ex-femme, Lu, et de son amant, Peter Gaspar, qui vient semer le trouble, la zizanie. Menacé de mort, ce dernier entraîne Gora dans la spirale de la peur et du soupçon, dans une enquête qui intéresse le FBI. Ce sont des histoires de rivalités familiales, d'amant, de maîtresse et de trahison, de troubles complots érotiques qui reviennent à la surface : « Dans le roman, le véritable ennemi, c'est la mémoire, le trauma infligé à l'identité. Les termes de la biographie deviennent des impulsions morbides », note une étudiante de celui qui pratique l'art des nécrologies, jusqu'à ce qu'il envisage la sienne, la « Nécrologie de Gora ».

Pire encore, sont la remontée, la réactualisation d'anciens tropismes d'extrême-droite, liées à des assassinats, perpétrés ou envisagés. Ainsi la figure emblématique et vénérée du « Maître », le « vieux Dima », célèbre et profond érudit national ne laisse pas d'être trouble, voire terrifiante. L'attachement de disciples et de séides de mouvements politiques (pour le moins réactionnaires) à l'honneur de « l'icône », les conduiraient au pire. A moins qu'il s'agisse d'un masque à peine opaque posé sur le grand essayiste, l'historien des mysticismes et de la terre-mère, l'auteur de Rêves, mythes et mystères : Mircea Eliade tel qu'en lui-même le fascisme dissimulé le change... L'on se demande d'ailleurs si l'ère de la démence incarnée par Ceauscescu n'est pas une autre facette du même phénomène. Manea lui-même confirma dans un entretien avec La Vie littéraire : « les similarités entre les deux systèmes totalitaires, apparemment opposés qu’étaient le nazisme et le communisme. » Ainsi il met en scène une problématique passionnante et inquiétante sur le destin des peuples et des nations. Peut-on se débarrasser si facilement des atavismes de la tyrannie, et de la « servitude volontaire », pour reprendre le titre de La Boétie, devant les brutes, les héros et les intellectuels charismatiques adonnés aux perverses manœuvres de pouvoir...

D'une certaine manière, ce vieux professeur qui voit resurgir des personnages de son passé n'est pas sans faire penser à ceux de Philip Roth. Mais sans la précision de la narration, l'acuité de l'écriture de ce dernier. Car entre introspection, monologue intérieur, dialogues et allusions disertes à Kafka ou Borges, ces maîtres du labyrinthe (qui est un thème récurrent du roman), le ragoût d'idées justes et de personnages soigneusement représentatifs a parfois un peu de mal à prendre, à mi-chemin du thriller et du policier d'investigation, du devoir imposé, du roman à thèse et de l'impressionnant coup de sonde dans une histoire autant intimement personnelle qu'européenne.

Il y a impossibilité d’ignorer que la Roumanie pullule d’écrivains, qui plus est prodigieusement curieux des autres plumes qui les ont précédées et les nourrissent. Ainsi, Norman Manea, romancier de la mémoire et de l’identité avec La Tanière, ajoute à la maîtrise de sa langue narrative celle de l’essai, avec douze analyses pertinentes de ses ainés et de de ses pairs, dont évidemment celle du cruel pessimiste qu’est Cioran. En natif d’une Europe centrale tourmentée (il est né en 1936), enfant juif qui connut la déportation et les camps, jeune homme qui subit le communisme, « les lectures allaient [le] sauver de l’abrutissement qu’instaurait la langue de bois de la dictature ». Méditations cosmopolites et cultivées, depuis Ionesco, son compatriote en « Rhinoroumanie », jusqu’à l’argentin Sabato, les Italiens Magris et Tabucchi, les Américains Saul Below et Philip Roth… Car « dans les épreuves de la vie -et de la création- l’œuvre des grands artistes peut nous fortifier ».

Attentif à la « Bibliothèque de l’Holocauste », il scrute les destins d’Anne Franck, de Selma Meerbaum, poétesse de dix-huit ans jetée aux chiens par les Nazis. Le texte le plus fouillé est celui qu’il consacre aux poètes Celan et Fondane, parce qu’ils touchent aux rapports contrariés avec la langue. De même, s’il conclut avec Kafka, énigme et pierre de touche, c’est pour ajouter à ses « impossibilités d’écrire », « la cinquième impossibilité », celle de l’expatriation…

Emportant avec lui la « maison de l’escargot roumain », sa langue toujours choyée, qui « est son placenta », il entre avec respect dans ces dépôts de tragédies et d’amitiés que sont les livres de ses auteurs de prédilection, cette « parentèle secrète ». En ces essais, il dit « je », dispersant des bribes d’autobiographie et d’exil jusqu’aux Etats-Unis où il enseigne les littératures européennes, il reste à l’écoute du « bruit protéique et pérenne dans l’unité de l’art authentique ».

Thierry Guinhut

Une vie d'écriture et de photographie

La partie L’œil en feu, a été publiée dans Le Matricule des anges, janvier 2006,

celle sur L’Aile tatouée octobre 2009.

La partie sur Manea a été publiée dans Le Matricules des Anges, avril 2011 et avril 2013

[2] Voir : De la justice et de avocats kafkaiens : autour du Procès de Franz Kafka et d'Oorson Welles

[3] Voir : Kafka minotaure de l'introspection et de la déreliction

[4] Dispositif constitué d'un fil électrique en métal enroulé régulièrement en hélice.

[6] Mircea Cartarescu : Pourquoi nous aimons les femmes, Denoël, 2008.

[7] Mircea Cartarescu : La Nostalgie, P.O.L., 2017.

/image%2F1470571%2F20221220%2Fob_47e632_araignees-papillons-cartarescu.JPG)

Salon des collectionneurs, Poitiers, Vienne.

Photo : T. Guinhut.

/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)

/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)

/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)

/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)

/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)

/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)

/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)

/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)

/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)

/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)

/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)

/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)

/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)

/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)

/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)

/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)

/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)

/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)

/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)

/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)

/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)

/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)

/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)

/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)

/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)

/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)