/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_db8898_museum-carte.JPG)

Muséum d'histoire naturelle, La Rochelle, Charente-maritime.

Photo : T. Guinhut.

Eloge d’Une autre Histoire du monde

& blâme de l’Histoire mondiale de la France.

Pierre Singaravélou, Fabrice Argounès, & Camille Faucourt :

Une autre histoire du monde, Gallimard / Mucem, 2023, 192 p, 26,50 €.

Histoire mondiale de la France,

sous la direction de Patrick Boucheron, Seuil, 2017, 800 p, 29 €.

Clio, Muse de l’Histoire était grecque. Comme le furent les premiers historiens, Hérodote, au V° siècle avant Jésus Christ, puis Mégasthène, Thucydide, et plus tard Diodore de Sicile… Pléthore à cet égard furent les Romains, puis nos Froissart (un chroniqueur médiéval), et autres Michelet, sans oublier les narrateurs de cette expansion européenne qui parait incarner le premier rôle parmi l’Histoire du monde. Si cette dernière proposition n’est pas fausse, il toutefois la nuancer, voire l’infirmer. Ailleurs c’est également écrit le livre des peuples, des inventions, des découvertes et des civilisations. Ce que confirme avec ampleur un ouvrage aussi bien documenté qu’illustré, intitulé Une autre histoire du monde. S’il est bon de remettre sur le métier l’écriture du passé, il n’est pas tout à fait certain qu’il faille offrir autant d’éloge à l’Histoire mondiale de la France, que commit Patrick Boucheron, et dont le décentrement souffre lui de bien des failles aussi bien historiennes qu’éthiques.

Laissons une perspective trop occidentale pour une ouverture digne de notre globe terrestre. Car maintes régions ont et vivent « une autre histoire du monde », pour reprendre le titre de ce bel ouvrage venu d’une exposition au Mucem de Marseille ; plus exactement, pour évacuer l’hideux acronyme, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui, pour l’occasion, écarquille cent yeux vers d’autres continents, mers et océans.

C’est bien Clio qui ouvre le bal de cet opus, montrant aux nations les faits mémorables du règne de Napoléon, au travers du tableau allégorique d’Alexandre Véron-Bellecourt. L’on devine cependant que les sentiments des personnages représentant la Chine, la Russie, l’Arabie et les Incas, sont mitigés, voire franchement hostiles. Est-ce, dans l’esprit du peintre, pour nous signifier que ces derniers ont le tort de ne pas reconnaître les haut-faits civilisationnels de l’empereur, entre Code civil, conquêtes et victoires, ou pour prévenir de l’hubris napoléonien ?

Pas seulement sur les champs de bataille, pas seulement dans les cours impériales et présidentielles, c’est en effet dans les musées que s’écrit l’Histoire. Or ce Mucem n’échappe pas à cette volonté, parcourant l’Histoire du monde du XIIIe au XXIe siècle, et délaissant la directivité occidentale. À travers sculptures, peintures, textiles, cartes, objets archéologiques, manuscrits et arts décoratifs, cette exposition révèle la multiplicité des aventures, des expériences et des représentations africaines, asiatiques, amérindiennes et océaniennes, donc des mondialisations extra-européennes. L’on écrit l’Histoire sur des peaux de bison lakota, des bambous gravés kanak, des sarongs javanais, et autres récit de griot sénégalais, soit plus de 150 œuvres et objets issus de collections publiques et privées.

La cartographie se fait recensement nécessaire et instrument de pouvoir et d’orgueil. Pluralité des récits et pluralités des cartes vont d’une « chronique d’or » retrouvée en Mongolie, à la « carte de Tupaia », explorateur polynésien qui sut renseigner les voyages de Cook au XVIII° siècle. Mais aussi en passant par une « mappemonde Ch’on hado », ou « carte du monde sous le ciel », conçue au même siècle, mais sous des latitudes chinoises. Car, comme chacun d’entre nous est le nombril de l’univers, comme chaque civilisation se pense centrale et justifiée, la Chine ne prétendait-elle pas être « l’empire du milieu » ?

Rares manuscrits musulmans, « khipu » de cordelettes qui sont un langage sous le ciel andin, livre de magie batak venu de Sumatra, calendrier divinatoire du Danhomè africain et gravé sur une planche de bois, tambour royal du Mali permettant de communiquer, lequel orne - trop ? - sobrement la couverture, chronique andine et « Codex mexicanus », pirogues océaniennes et kimonos, rouleau japonais « de la diversité humaine », tout un monde coloré prend vie, pullulant de regards et de significations.

Ainsi une « planète métisse » emprunte d’étonnants accents culturels sous nos yeux ; également au regard des entreprises de colonisations et des démarches de décolonisation. Ainsi un artiste contemporain (Chéri Samba) peut imaginer une carte du monde à l’envers, les continents de l’hémisphère sud montant comme des bourgeons, des flammes. L’on a compris que l’entreprise se veut revendication politique, revanche. Il ne faudrait pas toutefois que l’affaire soit de l’ordre de l’anti-occidentalisme effréné et de la propagande éhontée.

Et encore moins du « vol de l’Histoire », tel que les Occidentaux l’ont commis, par exemple cette plaque du royaume d’Edo, partie du butin pris lors de la conquête de Bénin, par un Anglais, et qui se trouve au Musée du Quai Branly, donc indument.

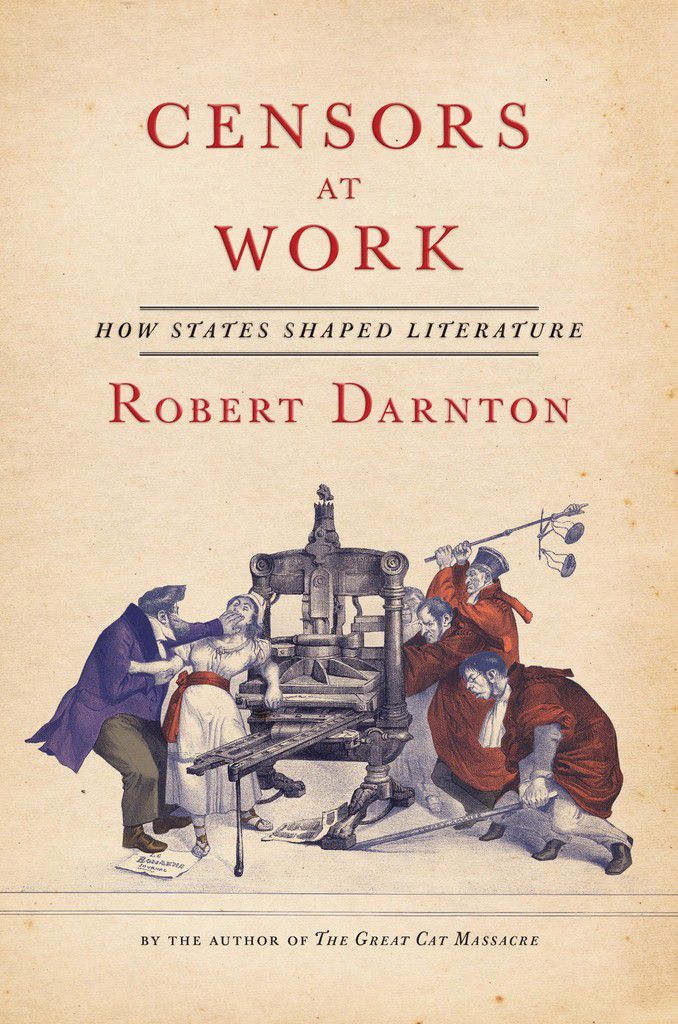

Mais écrire l’Histoire, c’est aussi l’effacer, la réécrire, comme au moyen de l’encyclopédie soviétique, ou pire par le décret de cet empereur chinois qui condamna au feu les textes précédant sa dynastie. Loin d’être obscurantisme périmé, un tel travers fait judicieusement l’objet du dernier chapitre : « Réécritures contemporaines du passé ». S’il s’agit de se départir d’une glorification du colonialisme dans la ligne de l’hagiographie d’un Christophe Colomb, bien. Le roman national n’est plus gaulois, mais reste une fabrication de l’ordre de la fiction lorsque l’Inde modifie jusqu’aux manuels scolaires pour exalter l’hindouisme et le nationalisme, ou lorsque la Chine imagine, au moyen du même bourrage de crâne, que sa civilisation impériale est vieille de cinq millénaire, alors que le peuple chinois est une invention récente. De même les affiches cinématographiques exaltent les conquêtes turques au point de prétendre par la voix d’Erdogan que les Musulmans ont découvert l’Amérique avant Christophe Colomb ! Un semblable délire affectant également quelques pays africains. Toutes ces falsifications sont un versant contigu des autodafés et autres destruction des livres[1]. En ce sens, pour reprendre un titre de chapitre, « la multiplicité des explorations et des mondialisations » n’est pas un gage d’avancée perpétuelle des connaissances exactes et des libertés. Même si ce beau livre nécessaire semble en être le garant.

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_f38281_autre-histoire-du-monde-mucem.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_eff4e4_autre-histoire-du-monde.jpg)

Science humaine, trop humaine… L’Histoire en effet n’a rien d’une science exacte, même si elle aussi a pour devoir de progresser vers la vérité. Or voir paraître une nouvelle vision de l’Histoire de France ne peut être que conceptuellement excitant, d’autant que visiblement, dès son titre, elle ne tombe pas dans les séductions délétères du protectionnisme et du nationalisme vieillots. Bien sain et on ne peut plus sensé est de montrer que tout territoire ne s’est pas construit sans être lieu de croisements et de circulations depuis des millénaires, et a fortiori depuis les derniers siècles. Sauf qu’aucune Histoire ne peut totalement échapper à l’idéologie, et il est à craindre que cette dernière mouture en regorge, entre Histoire diverse et Histoire identitaire. Il faudra donc se livrer conjointement et successivement à un éloge divers et à un blâme sévère de l’Histoire mondiale de la France, que Patrick Boucheron livre au seuil d’un nouveau monde, pour notre meilleur et, qui sait, pour notre pire.

« L’art du récit et l’exigence critique » ; ainsi Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, ouvre-t-il le bal du généreux et didactique volume qu’il a dirigé, aidé de quatre coordonnateurs et d’une centaine de contributeurs, tous plus historiens les uns que les autres. La lecture en est en effet fort agréable, fluide, informée, enrichissante, surprenante, sans jargon ni pompeuse érudition. Quant à l’exigence critique, car engagée, il faudra l’examiner avec doigté : « une conception pluraliste contre l’étrécissement identitaire ». En effet, se réclamant avec justesse de Michelet qui affirmait en 1831 « Ce ne serait pas trop de l’histoire du monde pour expliquer la France », il s’agit de rappeler ce qui devrait être une évidence : il n’y a pas de nation qui se soit construite sans que la plupart de la planète y ait défilé. Certes que cette « glorieuse patrie […] pilote du vaisseau de l’humanité », toujours selon Michelet, soit une prétentieuse hyperbole, nul n’en doute, mais il est ici question de ce en quoi la France n’est qu’un arbitraire espace nourri de mille irrigations de la planète-monde, quoique cristallisant une Histoire et une pensée unique, où le Christianisme et les Lumières ont joué des rôles décisifs.

Sinon un vide ratatiné sur soi, que serait la France sans les errantes populations celtes, les développements gallo-romains, les écrits des Grecs anciens, la démocratie athénienne, la Renaissance italienne, les Lumières venues d’Angleterre, Internet venu de Californie. Malgré les Capétiens, l’ordonnance linguistique de Villers-Cotterêt, le roi soleil Louis XIV, La « Déclaration des droits de l’homme et du citoyens » et le Général de Gaulle qui firent l’identité de la France, cette dernière n’est qu’un conglomérat d’influences méditerranéennes, européennes, mondiales enfin, d’où l’indiscutable bien-fondé de cette Histoire mondiale de la France. Il est en effet impossible de corseter l’historien de la francité dans un carcan strictement national qui serait une grande fiction. Ce serait comme interdire à Shakespeare d’avoir lu Plutarque et Ovide pour être le grand écrivain anglais que l’on sait. Au-delà de l’archétype nécessaire mais passablement fantasmatique de l’Etat-nation, l’on comprendra mieux la France en la connectant avec des dynamiques mondiales, en entendant combien nous sommes pétris de mondialisations successives.

À la manière de Roberts et Westad[2], commençons aux « prémices d’un bout du monde », (34 000 avant J-C) soit l’âge des migrations préhistoriques. Passons sur le ridicule titre de bal masqué (sans doute pour faire non-genré) : « L’homme se donne un visage de femme » à propos de la Dame de Brassempouy (23 000 avant J-C). Mais qui aura le ridicule de parler d’art français au sujet des grottes de Lascaux et de Chauvet, dont le langage « fonde un nouveau monde, quoique sur le territoire aujourd’hui pompeusement national » ? Le « vieux mythe des origines gauloises » a bien du plomb dans l’aile, même s’il est abusivement mis sur le même plan que « la fiction narrative d’une providentielle conquête romaine », qui fut loin d’être désastre civilisationnel.

Ce sont 146 dates qui ponctuent ce volume, de Cro-Magnon aux drapeaux de « Je suis Charlie » après les attentats de 2015. Elles sont classiques, comme la fondation phocéenne de Marseille en 600 avant Jésus Chtist, ou le choix de Paris comme capitale par les Francs en 511, ou encore l’Encyclopédie de 1751, et, de toute évidence 1789, en une étrange formule globaliste et piteuse à la mode : « Révolution globale qui inspire les patriotes de l’Europe entière ». Heureusement l’on prend soin de pertinemment noter l’influence de la révolution américaine, elle bien plus paisible et libérale. La Grande guerre de 1914 et le Front populaire de 1936 ne manquent pas à l’appel, quand celle de 39-45 n’est vue que sous l’angle de la « défaite nationale », de la France libre de 1940 et du Vel’ d’Hiv’ de 1942, alors la libération alliée semble en retrait. Les entrées finales de cette Histoire mondiale de la France sont croustillantes, en des sens bien différents : en Martinique, le chantre de la négritude, Aimé Césaire meurt en 2008, digne de tous les honneurs ; à New-York, en 2011, Dominique Strauss-Kahn se vit privé de sa porte vers l’élection présidentielle pour avoir eu l’indignité de se livrer à de rocambolesques frasques sexuelles. L’on se doute qu’un moindre recul relègue pourtant l’évènement dans les plus poussiéreuses poubelles de l’Histoire.

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_8daeb7_histoire-mondiale-de-la-france-illustr.jpg)

Ces dates sont surprenantes (des haches en jadéite italienne à Carnac en 4600 avant J-C), excitantes pour la curiosité intellectuelle (hors Alesia, les cités gauloises « se sont livrées à Rome en toute liberté » ou « Des gaulois au Sénat de Rome » en 48). Ce sont bien des « sociétés bigarrées », y compris lorsque les barbares peuvent être assimilés, avec un rien d’indulgence idéologique, à des « migrations germaniques »…

Qui parmi nous sait qu’une « première alliance franco-russe » se fit en 1051, lorsqu’Henri I se maria avec Anne de Kiev ? Que les Normands, non seulement conquirent l’Angleterre en 1066, mais aussi la Sicile en 1091 ? Que les foires de Champagne, en 1202, liaient des accords avec des marchands italiens, des banquiers vénitiens, ce pour « des sommes colossales » ? Que Paris devint « la nouvelle Athènes de l’Europe », en 1215, grâce à son université ? Qu’en 1247 la science hydraulique d’Al Andalus contribua à l’assèchement de l’étang languedocien de Montady en 1247 ?

Ajoutons à la peste noire de 1347, venue d’Asie, et qui emporta la moitié des habitants des villes, le bûcher du 14 février 1349, à Strasbourg, où périt un millier de Juifs pour avoir, dit-on, empoisonné les puits. Ajoutons à la vie du grand argentier et commerçant Jacques Cœur sa vaine tentative de reconquérir Constantinople en 1456.

Il est bon de dédorer le blason du Roi soleil, ce monarque absolu que fut Louis XIV, rayonnant depuis Versailles, « lorsqu’une France ceinturée par la frontière de fer de Vauban se découvre exsangue d’avoir été pressée fiscalement pour payer des guerres dont l’atrocité provoque dans toute l’Europe une profonde crise de conscience ». C’est l’époque où Colbert « fait aussi le choix d’un développement des Antilles par l’esclavage », où la révocation de l’Edit de Nantes chassa tant de Protestants utiles. Un tel soleil sent le roussi…

Lon s’étonnera de voir se suivre deux dates antinomiques : 1793 pour la fondation du Museum d’histoire naturelle et 1794 pour le tournant de la Terreur révolutionnaire, terreur qui n’est pas une exception française, car « les guerres révolutionnaires provoquent bien un tournant autoritaire dans toute l’Europe ». De même l’ère napoléonienne se divise entre l’unicité du Code civil en 1804, qui inspira bien des nations, et un empereur « succombant à la démesure » aux dépens de ses voisins et de sa propre démographie. Plus loin, la « révolution romantique est une forme de mondialisation culturelle ».

Mais l’Histoire est aussi climatique, lorsque 1816, « l’année sans été », suite à l’éruption d’un volcan indonésien, fut une année de famines et de troubles sociaux. Et pandémique, lorsque le choléra frappa en 1832 la France et l’Europe.

Autres contrastes et contradictions. Le ferment de libéralisme et de nationalisme de 1848 précède « la colonisation pénitentiaire » de la Guyane en 1852. Après 1860, date du traité de « libre-échange » avec le Royaume-Uni, la France exporte aux quatre coins du monde, quand le « génie français » s’enrichit de personnalités d’ascendance étrangère, Offenbach, Zola, Haussmann, Marie Curie… Pourtant, l’on forge le nouveau « récit national » en scandant « nos ancêtres les Gaulois ».

La lecture nuancée de la Commune de 1871, peut-être trop pindulgente, précède la conférence de 1882 de Renan qui professe en faveur d’une nation « spirituelle » et laïque, non plus soumise à une dynastie ou une « race », mais qui sait consentir au « désir de vivre ensemble ». Les origines coloniales de la francophonie coexistent avec la « mise en spectacle du génie national » lors de l’Exposition universelle de 1900.

La part belle est donnée au XX° siècle, quand Paris est le berceau des avant-gardes et le siège de conférences pour la paix et du Congrès panafricain en 1919, aux espoirs déçus. Alors que la journée de huit heures de travail est enfin actée, Gabrielle Chanel parfume le monde dès 1921. La nationalité française, pour laquelle l’accession est facilitée en 1927, est bientôt souillée : « si la persécution des Juifs de France est une affaire française, leur extermination est un élément d’une histoire européenne ».

L’universalisation des droits de l’homme en 1948 s’unit à la réinvention du féminisme avec le scandale du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir en 1949. Scandale autrement choquant avec la mort de Staline en 1953, car ressentie comme un deuil immense par les communistes viscéralement attachés à leur tyrannie. Une fois l’empire colonial évanoui, de nouveaux humanismes et antihumanismes tentent d’assoir leur légitimité, de l’Abbé Pierre en 1954, au tiers-mondisme de Franz Fanon, « arme de justification de la violence » anticoloniale, jusqu’à mai 68, complaisamment associé à l’antitotatalitarisme, si l’on se souvient de son courant maoïste. Autre complaisance, envers le désastreux socialisme d’Allende en 1973, dont la fin est abusivement qualifié d’« autre 11 septembre », même s’il n’y pas de raison de nier l’horreur de la répression de Pinochet, qui eut un grand retentissement dans l’hexagone. L’on ne sait s’il faut alors pardonner le penchant gauchiste de cette Histoire mondiale de la France, ou le tenir pour une grille de lecture sociologique rendant compte des aveuglements notre société…

Pêle-mêle, mais dans un divertissant chassé-croisé des événements, l’on croise la crise pétrolière de 1973, Giscard et les diamants de Bokassa en 1979, symbole d’une « Françafrique » délétère qui n’en finit pas de mourir, la rigueur de Mitterrand, en 1983, alors qu’il eût fallu dater de 1981 la plongée des déficits et la dette, ainsi que la croissance du chômage…

Autre bonne idée en l’éphéméride. Pour 1984, la mort de Michel Foucault[3], qui fit la généalogie de l’universalisme des pouvoirs, est à la fois celle d’un philosophe emblématique, et l’apparition d’une nouvelle mort : par le sida. Mais l’on reste dubitatif devant le non-dit qui consiste à édulcorer l’enthousiasme de ce dernier pour la révolution islamique iranienne…

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_486624_boucheron-histoire-mond-france.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_2e1aea_boucheron-quand-l-histoire.jpg)

Hélas, de plus en plus, à partir de 1989, quand nous aimons que Jessye Norman « drapée de tricolore » chantât la Marseillaise, l’opus (et surtout la tête de chapitre) devient imbuvable, imbibée d’anticapitalisme, alors que le modeste auteur de ces lignes voit dans notre crise sociale et de l’emploi d’abord la responsabilité des politiques socialistes et colbertistes. De plus le cliché du « printemps arabe » a vécu. La « politique arabe de la France » est dénoncée, fonctionnant « comme un trompe l’œil pour préserver des marchés et des débouchés », caressant dans le sens du poil bien des dictateurs, sauf en contribuant à éliminer un Kadhafi, pour l’heureux résultat que l’on sait.

En 1989, outre ce bicentenaire de la Révolution qui ne peut ignorer le génocide de la Terreur, une autre terreur se disloque, lorsque l’Union soviétique laisse s’ouvrir le mur de Berlin. L’horizon de la démocratie libérale se heurte cependant au 11 septembre 2001 et au terrorisme mondial, dont la France est hélas un point névralgique.

L’on constate que les dates choisies ne sont pas forcément canoniques, parfois insolites, dans le but de voir essaimer le regard du lecteur sur la France et sur le monde. En ce sens ce manuel d’une consultation si aisée est une mine de découvertes didactiques et curieuses, quoique parfois discutables, une mise en bouche goûteuse à l’ouverture d’esprit vers une Histoire aux cosmopolites ramifications. Ainsi le travail de l’historien hexagonal révèle des pans méconnus autant que l’intrication des peuples, des nations et des pensées. Au-delà de l’hagiographie périmée d’une seule nation, au-delà du glorieux ou désastreux collier de perles de hauts et bas faits royaux, l’historien se cherche, avec légitimité, de nouvelles approches ; comme lorsque l’on explore l’Histoire des odeurs[4] ou du coup de foudre[5]…

Chacun se piquera d’ajouter une ou l’autre date à cette éphéméride que l’on peut lire avec la constance du chronologiste ou avec la curiosité vagabonde de qui picore un moment phare de ci de là. 1913, par exemple, plutôt que consacrée à la niçoise promenade des Anglais et à son tourisme international (et pourquoi pas), eût pu mettre en valeur une explosion culturelle exceptionnelle et bien cosmopolite. Cette parisienne année-là, Proust publia Du côté de chez Swann, Stravinsky et les ballets russes donnèrent Le Sacre du printemps, le cubisme de Braque et Picasso étaient en plein essor… Ou encore 1976, lorsque le Président Giscard d’Estaing autorisa le regroupement familial des immigrés, décision apparemment humaniste dont les conséquences remplacistes n’ont pas fini de se faire sentir…

Il fallait certes dépoussiérer un peu plus le discours historique, même si assez peu nombreuses sont les vieilles lunes encore aujourd’hui attachées comme lierre au « roman national », dont le chantre patriotique fut Ernest Lavisse, auteur d’une Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1901) et d’une Histoire de la France contemporaine depuis la Révolution jusqu'à la paix de 1919 (1920-1922), mais aussi d’une Histoire de France, destinée aux écoles, en 1913. L’on sait qu’il est à l’origine d’une imagerie haute en couleurs vantant les exploits de nos rois et chevaliers, de nos empereurs et de notre République, statufiant l’héroïque Jeanne d’Arc et notre immense Napoléon (qui n’avait guère de pitié pour les millions d’hommes qu’il sacrifia) ; sans compter les clichés discutables, tels Charlemagne fondateur de l’école, ni omettre un penchant belliciste après la perte de l’Alsace et la Lorraine. Du fait historique, en passant par la légende, voire jusqu’à la plus fantaisiste fiction, Lavisse confine au vice (pardonnons le trop facile jeu de mot). L’Histoire est une épopée au service de l’amour propre de son pays, passant sous silence le génocide vendéen lors de la Terreur révolutionnaire, par exemple. Un Dimitri Casalis se vit confier la continuation de cette ode nationaliste, depuis 1939, à l’occasion de la réédition anniversaire de 2013[6] : l’on devine par exemple que les méfaits de l’OAS en Algérie sont pudiquement oubliés en ce pastiche… Il faut bien qu’un Patrick Boucheron pose sur la même étagère son Histoire mondiale de la France pour déconcerter les certitudes rassises, quoiqu’avec des tours bien discutables, en particulier d’éviter de parler de la guerre d’Algérie, en lui préférant le « quartier franco-algérien de Jérusalem » en 1962.

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_7fef6d_boucheron-trace.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_2124b4_boucheron-peur.jpg)

Outre le penchant idéologique gauchisant de l’opus, il n’en reste pas moins que cette Histoire mondiale de la France est sans cesse ponctuée de coups de griffes aux identitaires gaulois que serions restés depuis le XIX° siècle. Comme si l’on nous prenait pour des bœufs, des béotiens, des beaufs. Un peu de retenue dans l’ostracisme eût été plus noble. Sauf quelques cramés du bulbe cervical, il n’y a guère de monde pour s’exalter encore de la race française, du génie national à tous crins et du mépris des nations voisines. Il ne s’agit pourtant pas de battre sa coulpe et de se confire en lamentations sur l’avérée culpabilité française en Algérie, en esclavage, en guerres intra-européennes, de surenchérir sur le « complexe occidental », pour reprendre le titre d’Alexandre del Valle[7], alors qu’en matière de colonisation et d’esclavage la planète a connu bien pires engeances, en particulier islamiques, en temps et en quantité.

Des premières aux dernières pages « le métissage irréductible de ses identités » est un concept récurrent, un mantra, un diktat à marteler les têtes des mal-pensants, un anachronisme enfin, tant le phénomène, quoique parfaitement juste en soi, résonne comme une ode à l’immigration actuelle que l’on croit désavouée par xénophobie et repli sur soi, alors que le métissage, qui peut avec bonheur offrir de jolies gammes de chocolat, du noir au blanc, sans oublier au lait, n’est que le masque torve de l’imposition d’une tolérance à l’intolérable islamisation des sociétés. Certes, et loin de là, tous les contributeurs ne se vautrent pas dans ces errements, et ne s’excitent pas comme des puces sauteuses à l’idée d’une France joyeusement battue de migrations et d’invasions. Il faut alors rappeler que depuis le Haut Moyen-Âge, suite au relatif raz de marée barbare qui déferla sur la Gaule romaine, la population française resta grosso modo stable en sa reproduction jusqu’à la fin du XIX° siècle. C’est un phénomène assez récent que de voir les Polonais, Italiens, Portugais et Espagnols irriguer le sang français, quand à partir des années 1850 « la France devient un grand pays d’immigration ». Mais il faut aujourd’hui trier le bon grain parmi l’ivraie des ressortissants des colonies du Maghreb et d’Afrique, enfin des réfugiés de guerres moyen-orientales, des desperados économiques, sans compter le prosélytisme de remplacement islamique, dont la perfusion et la prolifique natalité risquent de poser d’intraitables incompatibilités sanguines…

Si ouverte, artificielle et fluctuante qu’elle soit, l’identité d’une nation n’est pas tout à fait à rayer des examens de la pensée, ce dont témoigne l’analyse de François Braudel en son essai L’Identité de la France[8]. En ce sens le travail de l’historien, en charge d’objectivité, consiste à « infliger une blessure narcissique à un pays attaché à un récit national tenu pour exceptionnel », pour reprendre les mots judicieux de Patrick Boucheron. Entre Terreur, campagnes militaires napoléoniennes et colonisation dispendieuse, prédatrice et meurtrière, même si elle eut ses penchants et effets bénéfiques (en particulier la presque suppression de l’esclavage), les zones putréfiées de l’Histoire de France sont nombreuses. Mais pas au point de méconnaître la dimension civilisatrice d’un pays de technique, d’art et de culture… Il n’en reste pas moins qu’exclusivement parler de la France, outre la gageure et la présomption, est forcément un malentendu, auquel n’échappe pas complètement cette Histoire mondiale de la France : entre Rhin et Pyrénées, si une Histoire particulière a marqué les mœurs et les esprits, elle est d’une importance pour le moins discutable face aux enjeux que sont ceux de la Civilisation, qui se tisse autant du « Qu’est-ce que les Lumières ? » de Kant que d’un kimono fleuri, des Variations Goldberg de Bach que de La Recherche du temps perdu de Proust, que de Pasteur, Flemming, Marie Curie, que de la constitution américaine et des gastronomies…

Un manichéisme sûr de sa superbe affecte pitoyablement cette Histoire mondiale de la France, alors qu’elle eût bien mieux mérité : « la régression identitaire d’un nationalisme dangereusement étriqué » d’un côté, vouée aux gémonies où pourrissent des ploucs populistes et incultes (entendez le Front National et consorts), et de l’autre les intellectuels éclairés du multiculturalisme dont s’enorgueillissent d’être cet aréopage d’historiens. Sauf que les deux camps, en leurs excès s’aveuglent, et qu’au mieux les érudits compères cornaqués par Patrick Boucheron sont les borgnes au royaume des aveugles. Ne fustige-t-il pas « les effets supposément destructeurs de l’immigration » ? Nous saurions l’approuver si l’Islam n’avait pas été inventé au VII° siècle pour déferler, conquérir, convertir, esclavagiser et décapiter bien au-delà du seul espace français. Car en la matière, il ne s’agit pas d’une Histoire mondiale de la France, mais d’une Histoire mondiale de l’Occident, de la planète et des libertés qui a pu influencer et enrichir des rivages lointains. En ce sens ce n’est pas le grotesque d’une critique nationaliste qui sied ici, mais la dignité d’une critique libérale.

Outre la question soigneusement tue de l’irruption islamique totalitaire, le principal grief que l’on puisse faire à l’encontre de cette Histoire mondiale de la France, est la quasi absence de la France comme langue culturelle, comme celle de Racine, de La Fontaine et de Proust, qui, en sus d’avoir été nourris par l’Antiquité gréco-romaine, ont été traduits en une myriade de langues, comme l’on joue Lully, Rameau, Berlioz, Debussy et Messiaen sur toute la planète, du moins planète éclairée.

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_adc090_lavisse-origines.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_1289af_lavisse-carte.jpg)

L’on se doute que ce volume qui mérite autant l’éloge que le blâme fut encensé par Libération et Le Monde des livres (dont Patrick Boucheron est un contributeur) et descendu en flammes par Le Figaro littéraire. Polémiques symptomatiques tant chacun se rétracte sur son credo. L’inénarrable Eric Zemmour y accusa lourdement de « Dissoudre la France en 800 pages[9] », bien qu’il y pointât avec justesse la formule pro-islamiste de l’« illusion événementielle » que fut la victoire de Charles Martel sur les Sarrasins en 732. Le plus subtil Alain Finkielkraut y excava « Le tombeau de la France mondiale[10] ». Est-ce seulement parce qu’il regrette avec pertinence que de cette Histoire mondiale de la France disparaissent les écrivains, hors Sade « embastillé et universel », Balzac que l’on y juge dépourvu de cosmopolitisme, Malraux en sa « conscience universelle », Simone de Beauvoir qui bénéficie d’un brevet de féminisme ? Notre philosophe, d’une excellence parfois discutable[11], y voit avec effroi, et nous l’appuierons sur ce point, que l’on y préfère les footballeurs « black, blancs, beurs » de 1998, mais aussi l’aimable originaire d’Arménie Charles Aznavour, alors que sont évacués de ce distributeur de médailles de bien-pensance des dizaines d’écrivains, de philosophes, de peintres, de compositeurs de dimension mondiale. La sous-culture enterre avec une inqualifiable indignité la hauteur de la pensée et de l’esthétique…

L’Histoire est trop souvent l’imposition de la doxa d’un temps sur d’autres temps. Regardons en ce manuel hors normes ce cliché bien de notre aujourd’hui : par exemple la mention d’un « réchauffement climatique » en 12 000 avant J-C, d’un autre entre 1570 et 1620 (dans un paragraphe incompréhensible p 292 où « réchauffement » rime avec « abaissement de la température » !), mais pas de celui si bénéfique au Moyen-Âge, mais pas le moindre refroidissement à l’époque de Louis XIV…

Pire - est-ce possible ? - l’on décèle sans peine le message à la fois subliminal et martelé au pilon digne des ateliers du Creusot : en 719, près de Perpignan, le pillage d’une « troupe musulmane » (certes il n’est qu’un accident guerrier parmi d’autres), laisse à notre souvenir une tombe commune, qui recèle un « signe précurseur et insolite […] de notre bienveillance à l’égard du voisin ». En 1143, l’abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, fit réaliser la première traduction latine du Coran, que l’on devine encore perfectible. Cette curiosité occidentale, certes poussée par la nécessité de se défendre de l’hérétique ennemi sarrasin, dont la réciproque se fera bien des siècles attendre (car l’Arabe, sinon chrétien, n’imaginait pas devoir traduire la Bible) est alors vilipendée par l’historien dont par pudeur nous tairons le nom, parce l’on reprochait à Mahomet sa « vie détestable ». Quel scandale que de parler de « l’exécrable Mahomet » ! Voudrait-on qualifier de blasphème[12] la position du Vénérable ? Hors la question inévitable des rivalités entre deux systèmes religieux concurrents, dire que « Pierre le Vénérable échoue à réellement dialoguer avec l’Islam » est une de ses vérités qui cache un mensonge : nos historiens n’ont lu ni le Coran, ni les hadits, sinon avec des lunettes de plomb, pour ne pas y lire l’évidence : la nature totalitaire et meurtrière de ces textes[13].

Evidemment, la croisade de 1095 est le « signe du raidissement identitaire de la Chrétienté face aux Musulmans, aux Juifs et aux Grecs ». « Ah ! qu’en termes galants ces choses-là sont mises[14] ». Fallait-il laisser les Arabes, après avoir soumis les deux-tiers de la méditerranée par le fer, le sang et la conversion, détruire le Saint-Sépulcre et fermer la porte aux pèlerins ? Certes les Croisés n’étaient pas des anges face à Saladin - ils le prouvèrent en pratiquant de réels pogroms antijuifs et en pillant Constantinople -, mais se défendre serait « identitaire », donc équivalent à cette fachosphère sous-entendue, dont sont évidemment indemne ces bons Musulmans…

La traduction de Galland, en 1704, n’est sauvé du fauchage littéraire que parce qu’il s’agit des Mille et une nuits arabes, alors qu’elles sont bien plus cosmopolites, et parce qu’en 1712 Galland « n’a pas agi différemment des compilateurs arabes » lorsqu’il ajouta le conte d’Aladin au corpus. Oyez, oyez bonnes gens, comme la culture arabe est grande, comme la soumission à l’Islam est désirable ! Beurk et rebeurk ! Alors que les compilateurs arabes ont pillé et fait disparaître les manuscrits de ces Mille et une nuits d’origine perse, chinoise, égyptienne, voire grecque et si peu arabe[15] et que seul un Français les a ressuscités. Balzac, disions-nous, ne vaut pas un pet de lapin quand en son temps Claude Fauriel a établi en son Histoire de la poésie provençale, l’influence de la lyrique arabe, ce qui n’est d’ailleurs pas faux. Que pèsent alors Ronsard, Hugo, Baudelaire, devant quelques vers, certes charmants de la poésie d’al-Andalus[16] ? Tenez-vous le pour dit : ce que l’on appelait avec hauteur la civilisation française doit en vassale ployer le genou - et avec la plus grande contrition, puisque la France a eu l’impudence de détruire l’esclavagiste port barbaresque d’Alger en 1830 qui ravageait la Méditerranée - devant la musulmanie, dont on sait qu’elle nous apporta un rayonnement universel et dont elle consent encore à nous faire libéralement don !

Les derniers mots de cette Histoire mondiale de la France sont consacrés à « l’exaltation de la France plurielle ». De cet euphémisme, devons-nous conclure avec le modeste auteur de ces lignes critiques qu’il s’agit d’accueillir les hommes, les livres et les musiques venus du haïku japonais et des économistes libéraux anglo-saxons, venus des Mille et une nuits, du jazz afro-américain ? Absolument. La « France plurielle », au même titre qu’une planète plurielle, doit être une augmentation par les Lumières, non pas une éradication par la barbarie des mœurs et de la théocratie.

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_bd9683_boucheron-histoire-xv.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_43ce70_boucheron-historien.jpg)

Il n’a pas échappé, même s’ils le taisent à-demi, aux auteurs réunis par Patrick Boucheron, qu’écrire l’Histoire, c’est donner une direction au futur, c’est en définitive à la manière d’historiens déconsidérés agiter la folle marotte d’une idéologie. Ainsi, sans aller jusqu’à les comparer à ces Attila, derrière lesquels l’herbe historienne ne repousse plus, des empereurs chinois brûlèrent tous les documents d’un passé inconvenant pour édifier et commencer avec eux un monde nouveau, ou Staline fit effacer de photographies compromettantes les dignitaires qui n’étaient plus censés avoir fondé son pouvoir. Effacer l’Histoire des Juifs était également le préalable indispensable au Reich de mille ans. Nous n’aurons pas la bassesse de succomber à la reductio ad hitlerum, qu’il serait indécent d’adresser aux talentueux auteurs réunis par Patrick Boucheron. Reste qu’un nouveau catéchisme du « métissage » sourd toutes trompettes glorieuses rugissantes de cette Histoire mondiale de la France. Nous ne nous en formaliserions pas un instant, au contraire, s’il ne s’agissait que de montrer de la France fut et reste un patchwork ouvert aux circulations de peuples, de sciences, de cultures, indispensables à son enrichissement, et d’en comprendre la nécessité. Il faut alors garder en tête les éloges que mérite cette Histoire mondiale de la France, que d’aucuns qualifieraient peut-être, d’une manière improprement expéditive, d’islamo-gauchisme. Mais ne pas omettre le blâme s’il s’agit en ces pages d’euphémiser, voire réclamer un métissage ouvert à des éléments humains et idéologiques contraires aux idéaux des Lumières et qui contreviendraient aux droits naturels et aux libertés individuelles, non au sens d’une réductrice identité française, la réponse à opposer est un « non » vigoureux. C’est seulement ainsi que notre futur fera Histoire, et non régression, suicide et pétrification. Si le futur nous réserve qu’il y ait encore des Historiens libres de leur calame, de leur plume ou de leur clavier, et si notre occidentale civilisation avait le malheur de disparaître en mortelle, comme se délita l’empire romain, qu’en diraient-ils ? Sinon qu’une barbarie de quatorze siècles aurait enfin achevé son dessein…

L’Histoire est le lieu d’une construction dont le lieu n’est pas formé par le temps homogène et vide, mais par le temps rempli d’à présent[17] », écrivait Walter Benjamin. En ce sens notre choix, notre lecture des événements du passé en dit autant sur ce dernier que sur les obsessions, les modes, les clichés et les tendances idéologiques de notre temps. Ils sont au diapason de la multiplicité mondiale. Au risque toutefois du relativisme, alors qu’il faille considérer les gains civilisationnels, et savoir si possible séparer le bien et le mal dans l’Histoire. Sachant également, au-delà des curiosités locales et chronologiques, s’orienter dans l’Histoire, comme le préconise Odd Arne Westad au seuil de son Histoire du monde : « J’ai cherché d’emblée à repérer, là où c’était possible, les éléments qui, par l’influence générale qu’ils exercèrent, eurent l’impact le plus large et le plus profond, plutôt que de me contenter d’aborder dans l’ordre, une fois de plus, les thèmes que la tradition juge importants[18] ». Il ne s’agit donc pas d’infatuer les ego des historiens, des nationalistes et autres fondamentalistes religieux, voire des ennemis de l’anthropocène, mais de pointer ce qui fit pivot parmi les siècles, les millénaires et les continents au service de conséquences considérables, mais aussi des prospérités et des libertés humaines.

Thierry Guinhut

Une vie d'écriture et de photographie

[6] Ernest Lavisse : Histoire de France, édition augmentée par Dimitri Casali, Armand Colin, 2013.

[7] Alexandre del Valle : Le Complexe occidental, L’Artilleur/Toucan, 2014.

[9] Le Figaro, 19 janvier 2017.

[10] Le Figaro, 26 janvier 2017.

[14] Molière : Le Misanthrope, Acte I, scène 2, vers 314.

[16] Le Chant d’al-Andalus, une anthologie de la poésie arabe d’Espagne, Anthologie, Sindbad, 2011.

[17] Walter Benjamin : Sur le concept d’histoire, Klincksieck, 2023, p 102.

[18] John M. Roberts & Odd Arne Westad : Histoire du monde, Perrin, 2017, p 19.

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_645b8b_globe-histoire-du-monde.JPG)

Photo : T. Guinhut.

/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)

/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)

/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)

/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)

/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)

/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)

/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)

/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)

/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)

/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)

/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)

/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)

/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)

/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)

/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)

/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)

/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)

/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)

/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)

/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)

/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)

/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)

/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)

/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)

/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)

/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)