Les livres publiés, romans, albums, essais :Une vie d'écriture et de photographie

Ackroyd

Londres la biographie, William, Trois frères

Queer-city, l'homosexualité à Londres

Adams

Essais sur le beau en photographie

Aira

Congrès de littérature et de magie

Ajvaz

Fantastique : L'Autre île, L'Autre ville

Akhmatova

Requiem pour Anna Akhmatova

Alberti

Momus le Prince, La Statue, Propos de table

Allemagne

Tellkamp : La Tour ; Seiler : Kruso

Les familles de Leo et Kaiser-Muhlecke r

Amis

Inside Story, Flèche du temps, Zone d'intérêt

Réussir L'Information Martin Amis

Lionel Asbo, Chien jaune, Guerre au cliché

Amour, sexualité

A une jeune Aphrodite de marbre

Borges : Poèmes d’amour

Guarnieri : Brahms et Clara Schumann

Vigolo : La Virgilia

Jean Claude Bologne historien de l'amour

Luc Ferry : De l'amour au XXI° siècle

Philosophie de l'amour : Ogien, Ackerman

Le lit de la poésie érotique

Erotisme, pornographie : Pauvert, Roszak, Lestrade

Une Histoire des sexualités ; Foucault : Les Aveux de la chair

Ampuero

Cuba quand nous étions révolutionnaires

Animaux

Elien Ursin : Personnalité et Prosopopée des animaux

Rencontre avec des animaux extraordinaires

Quand les chauve-souris chantent, les animaux ont-ils des droits ?

Jusqu'où faut-il respecter les animaux ? Animalisme et humanisme

L'incroyable bestiaire de l'émerveillement

Philosophie porcine du harcèlement

Philosophie animale, bestioles, musicanimales

Chats littéraires et philosophie féline

Apologues politiques, satiriques et familiers

Meshkov : Chien Lodok, l'humaine tyrannie

Le corbeau de Max Porter

Antiquité

Le sens de la mythologie et des Enfers

Métamorphoses d'Ovide et mythes grecs

Eloge des déesses grecques et de Vénus

Belles lettres grecques d'Homère à Lucien

Anthologies littéraires gréco-romaines

Imperator, Arma, Nuits antiques, Ex machina

Histoire auguste et historiens païens

Rome et l'effondrement de l'empire

Esthétique des ruines : Schnapp, Koudelka

De César à Fellini par la poésie latine

Les Amazones par Mayor et Testart

Le Pogge et Lucrèce par Greenblatt

Des romans grecs et latins

Antisémitisme

Histoire et rhétorique de l'antisémitisme

De Mein Kampf à la chambre à gaz

Céline et les pamphlets antisémites

Wagner, Tristan und Isolde et antisémitisme

Kertesz : Sauvegarde

Eloge d'Israël

Appelfeld

Les Partisans, Histoire d'une vie

Arbres

Leur vie, leur plaidoirie : Wohlleben, Stone

Richard Powers : L'Arbre-monde

Arendt

Banalité du mal, banalité de la culture

Liberté d'être libre et Cahier de L'Herne

Conscience morale, littérature, Benjamin

Anders : Molussie et Obsolescence

Argent

Veau d'or ou sagesse de l'argent : Aristote, Simmel, Friedman, Bruckner

Aristote

Aristote, père de la philosophie

Rire de tout ? D’Aristote à San-Antonio

Art contemporain

Que restera-t-il de l’art contemporain ?

L'art contemporain est-il encore de l'art ?

Décadence ou effervescence de la peinture

L'image de l'artiste de l'Antiquité à l'art conceptuel

Faillite et universalité de la beauté

Michel Guérin : Le Temps de l'art

Théories du portrait depuis la Renaissance

L'art brut, exclusion et couronnement

Hans Belting : Faces

Piss Christ, icone chrétienne par Serrano

Attar

Le Cantique des oiseaux

Atwood

De la Servante écarlate à Consilience

Contes réalistes et gothiques d'Alphinland

Graine de sorcière, réécriture de La Tempête

Bachmann

Celan Bachmann : Lettres amoureuses

Toute personne qui tombe a des ailes, poèmes

Bakounine

Serions-nous plus libres sans l'Etat ?

L'anarchisme : tyrannie ou liberté ?

Ballard

Le romancier philosophe de Crash et Millenium people

Nouvelles : un artiste de la science-fiction

Bande dessinée, Manga

Roman graphique et bande-dessinée

Mangas horrifiques et dystopiques

Barcelo

Cahiers d'Himalaya, Nuit sur le mont chauve

Barrett Browning

E. Barrett Browning et autres sonnettistes

Bashô

Bashô : L'intégrale des haikus

Basile

Le conte des contes, merveilleux rabelaisien

Bastiat

Le libéralisme contre l'illusion de l'Etat

Baudelaire

Baudelaire, charogne ou esthète moderne ?

"L'homme et la mer", romantisme noir

Vanité et génie du dandysme

Baudelaire de Walter Benjamin

Poésie en vers et poésie en prose

Beauté, laideur

Faillite et universalité de la beauté, de l'Antiquité à notre contemporain, essai, La Mouette de Minerve éditeur

Art et bauté, de Platon à l’art contemporain

Laideur et mocheté

Peintures et paysages sublimes

Beckett

En attendant Godot : le dénouement

Benjamin

Baudelaire par Walter Benjamin

Conscience morale et littérature

Critique de la violence et vices politiques

Flâneurs et voyageurs

Walter Benjamin : les soixante-treize sonnets

Paris capitale des chiffonniers du XIX°siècle

Benni

Toutes les richesses, Grammaire de Dieu

Bernhard

Goethe se mheurt et autres vérités

Bibliothèques

Histoire de l'écriture & Histoire du livre

Bibliophilie : Nodier, Eco, Apollinaire

Eloges des librairies, libraires et lecteurs

Babel des routes de la traduction

Des jardins & des livres, Fondation Bodmer

De l'incendie des livres et des bibliothèques

Bibliothèques pillées sous l'Occupation

Bibliothèques vaticane et militaires

Masques et théâtre en éditions rares

De Saint-Jérôme au contemporain

Haine de la littérature et de la culture

Rabie : La Bibliothèque enchantée

Bibliothèques du monde, or des manuscrits

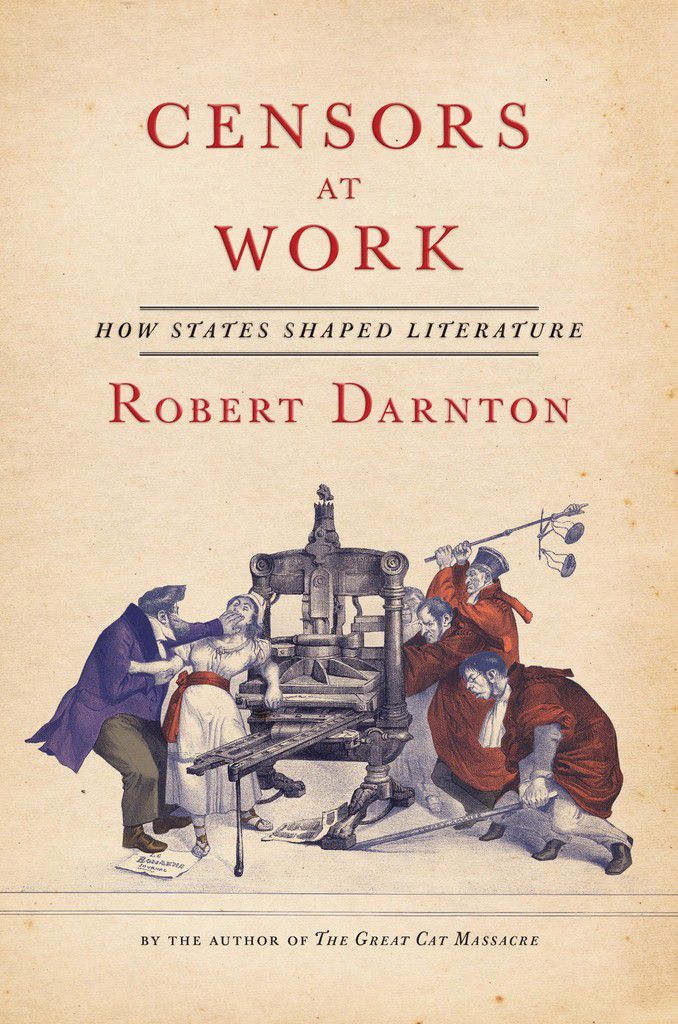

Du papyrus à Google-books : Darnton, Eco

Bibliothèques perdues et fictionnelles

Livres perdus : Straten, Schlanger, Olender

Bibliophilie rare : Géants et nains

Manguel ; Uniques fondation Bodmer

Blake

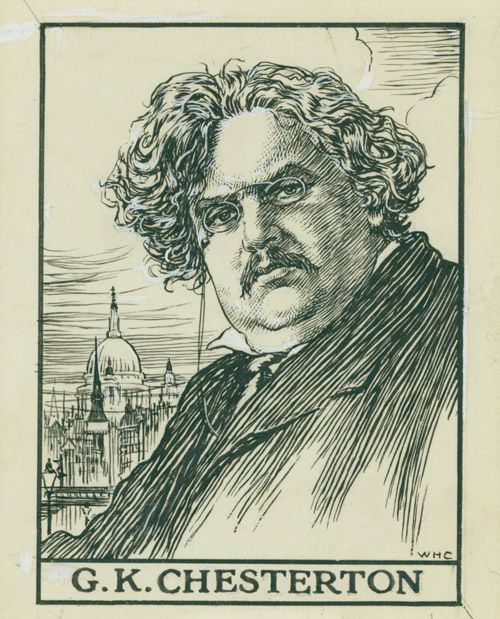

Chesterton, Jordis : William Blake ou l’infini

Le Mariage du ciel et de l’enfer

Blasphème

Eloge du blasphème : Thomas-d'Aquin, Rushdie, Cabantous, Beccaria

Blog, critique

Du Blog comme œuvre d’art

Pour une éthique de la critique littéraire

Du temps des livres aux vérités du roman

Bloom

Amour, amitié et culture générale

Bloy

Le désespéré enlumineur de haines

Bolaño

L’artiste et le mal : 2666, Nocturne du Chili

Les parenthèses du chien romantique

Poète métaphysique et romancier politique

Bonnefoy

La poésie du legs : Ensemble encore

Borel

Pétrus Borel lycanthrope du romantisme noir

Borges

Un Borges idéal, équivalent de l'univers

Géographies des bibliothèques enchantées

Poèmes d’amour, une anthologie

Brague

Légitimité de l'humanisme et de l'Histoire

Eloge paradoxal du christianisme, sur l'islam

Brésil

Poésie, arts primitifs et populaires du Brésil

Bruckner

La Sagesse de l'argent

Pour l'annulation de la Cancel-culture

Brume et brouillard

Science, littérature et art du brouillard

Burgess

Folle semence de L'Orange mécanique

Burnside

De la maison muette à l'Eté des noyés

Butor

Butor poète et imagier du Temps qui court

Butor Barcelo : Une nuit sur le mont chauve

Cabré

Confiteor : devant le mystère du mal

Canetti

La Langue sauvée de l'autobiographie

Capek

La Guerre totalitaire des salamandres

Capitalisme

Eloge des péchés capitaux du capitalisme

De l'argument spécieux des inégalités

La sagesse de l'argent : Pascal Bruckner

Vers le paradis fiscal français ?

Carrion

Les orphelins du futur post-nucléaire

Eloges des librairies et des libraires

Cartarescu

La trilogie roumaine d'Orbitor, Solénoïde ; Manea : La Tanière

Cartographie

Atlas des mondes réels et imaginaires

Casanova

Icosameron et Histoire de ma vie

Catton

La Répétition, Les Luminaires

Cavazzoni

Les Géants imbéciles et autres Idiots

Celan

Paul Celan minotaure de la poésie

Celan et Bachmann : Lettres amoureuses

Céline

Voyage au bout des pamphlets antisémites

Guerre : l'expressionnisme vainqueur

Céline et Proust, la recherche du voyage

Censure et autodafé

Requiem pour la liberté d’expression : entre Milton et Darnton, Charlie et Zemmour

Livres censurés et colères morales

Incendie des livres et des bibliothèques : Polastron, Baez, Steiner, Canetti, Bradbury

T otalitarisme et Renseignement

Pour l'annulation de la cancel culture

Cervantès

Don Quichotte peint par Gérard Garouste

Don Quichotte par Pietro Citati et Avellaneda

Cheng

Francois Cheng, Longue route et poésie

Chesterton

William Blake ou l'infini

Le fantaisiste du roman policier catholique

Chevalier

La Dernière fugitive, À l'orée du verger

Le Nouveau, rééecriture d'Othello

Chine

Chen Ming : Les Nuages noirs de Mao

Du Gène du garde rouge aux Confessions d'un traître à la patrie

Anthologie de la poésie chinoise en Pléiade

Civilisation

Petit précis de civilisations comparées

Identité, assimilation : Finkielkraut, Tribalat

Climat

Histoire du climat et idéologie écologiste

Tyrannie écologiste et suicide économique

Coe

Peines politiques anglaises perdues

Colonialisme

De Bartolomé de Las Casas à Jules Verne

Métamorphoses du colonialisme

Mario Vargas Llosa : Le rêve du Celte

Histoire amérindienne

Communisme

"Hommage à la culture communiste"

Karl Marx théoricien du totalitarisme

Lénine et Staline exécuteurs du totalitarisme

Constant Benjamin

Libertés politiques et romantiques

Corbin

Fraicheur de l'herbe et de la pluie

Histoire du silence et des odeurs

Histoire du repos, lenteur, loisir, paresse

Cosmos

Cosmos de littérature, de science, d'art et de philosophie

CouleursCouleurs de l'Occident : Fischer, Alberti

Couleurs, cochenille, rayures : Pastoureau

Nuanciers de la rose et du rose

Profondeurs, lumières du noir et du blanc

Couleurs des monstres politiques

Crime et délinquance

Jonas T. Bengtsson et Jack Black

Cronenberg

Science-fiction biotechnologique : de Consumés à Existenz

Dandysme

Brummell, Barbey d'Aurevilly, Baudelaire

Danielewski

La Maison des feuilles, labyrinthe psychique

Dante

Traduire et vivre La Divine comédie

Enfer et Purgatoire de la traduction idéale

De la Vita nuova à la sagesse du Banquet

Manguel : la curiosité dantesque

Daoud

Meursault contre-enquête, Zabor

Le Peintre dévorant la femme

Darger

Les Fillettes-papillons de l'art brut

Darnton

Requiem pour la liberté d’expression

Destins du livre et des bibliothèques

Un Tour de France littéraire au XVIII°

Daumal

Mont analogue et esprit de l'alpinisme

Defoe

Robinson Crusoé et romans picaresques

De Luca

Impossible, La Nature exposée

Démocratie

Démocratie libérale versus constructivisme

De l'humiliation électorale

Derrida

Faut-il pardonner Derrida ?

Bestiaire de Derrida et Musicanimale

Déconstruire Derrida et les arts du visible

Descola

Anthropologie des mondes et du visible

Dick

Philip K. Dick : Nouvelles et science-fiction

Hitlérienne uchronie par Philip K. Dick

Dickinson

Devrais-je être amoureux d’Emily Dickinson ?

Emily Dickinson de Diane de Selliers à Charyn

Dillard

Eloge de la nature : Une enfance américaine, Pèlerinage à Tinker Creek

Diogène

Chien cynique et animaux philosophiques

Dostoïevski

Dostoïevski par le biographe Joseph Frank

Eco

Umberto Eco, surhomme des bibliothèques

Construire l’ennemi et autres embryons

Numéro zéro, pamphlet des médias

Société liquide et questions morales

Baudolino ou les merveilles du Moyen Âge

Eco, Darnton : Du livre à Google Books

Ecologie, Ecologismes

Greenbomber, écoterroriste

Archéologie de l’écologie politique

Monstrum oecologicum, éolien et nucléaire

Ravages de l'obscurantisme vert

Wohlleben, Stone : La Vie secrète des arbres, peuvent-il plaider ?

Naomi Klein : anticapitalisme et climat

Biophilia : Wilson, Bartram, Sjöberg

John Muir, Nam Shepherd, Bernd Heinrich

Emerson : Travaux ; Lane : Vie dans les bois

Révolutions vertes et libérales : Manier

Kervasdoué : Ils ont perdu la raison

Powers écoromancier de L'Arbre-monde

Ernest Callenbach : Ecotopia

Editeurs

Eloge de L'Atelier contemporain

Diane de Selliers : Dit du Genji, Shakespear e

Monsieur Toussaint Louverture

Mnémos ou la mémoire du futur

Education

Pour une éducation libérale

Allan Bloom : Déclin de la culture générale

Déséducation et rééducation idéologique

Haine de la littérature et de la culture

De l'avenir des Anciens

Eluard

« Courage », l'engagement en question

Emerson

Les Travaux et les jours de l'écologisme

Enfers

L'Enfer, mythologie des lieux

Enfers d'Asie, Pu Songling, Hearn

Erasme

Erasme, Manuzio : Adages et humanisme

Eloge de vos folies contemporaines

Esclavage

Esclavage en Moyen âge, Islam, Amériques

Espagne

Histoire romanesque du franquisme

Benito Pérez Galdos, romancier espagnol

Etat

Serions-nous plus libres sans l'Etat ?

Constructivisme versus démocratie libérale

Amendements libéraux à la Constitution

Couleurs des monstres politiques

Française tyrannie, actualité de Tocqueville

Socialisme et connaissance inutile

Patriotisme et patriotisme économique

La pandémie des postures idéologiques

Agonie scientifique et sophisme français

Impéritie de l'Etat, atteinte aux libertés

Retraite communiste ou raisonnée

Etats-Unis romans

Dérives post-américaines

Rana Dasgupta : Solo, destin américain

Bret Easton Ellis : Eclats, American psycho

Eugenides : Middlesex, Roman du mariage

Bernardine Evaristo : Fille, femme, autre

La Muse de Jonathan Galassi

Gardner : La Symphonie des spectres

Lauren Groff : Les Furies

Hallberg, Franzen : City on fire, Freedom

Jonathan Lethem : Chronic-city

Luiselli : Les Dents, Archives des enfants

Rick Moody Démonologies

De la Pava, Marissa Pessl : les agents du mal

Penn Warren : Grande forêt, Hommes du roi

Shteyngart : Super triste histoire d'amour

Tartt : Chardonneret, Maître des illusions

Wright, Ellison, Baldwin, Scott-Heron

Europe

Du mythe européen aux Lettres européennes

Fables politiques

Le bouffon interdit, L'animal mariage, 2025 l'animale utopie, L'ânesse et la sangsue

Les chats menacés par la religion des rats, L'Etat-providence à l'assaut des lions, De l'alternance en Démocratie animale, Des porcs et de la dette

Fabre

Jean-Henri Fabre, prince de l'entomologie

Facebook

Facebook, IPhone : tyrannie ou libertés ?

Fallada

Seul dans Berlin : résistance antinazie

Fantastique

Dracula et autres vampires

Lectures du mythe de Frankenstein

Montgomery Bird : Sheppard Lee

Karlsson : La Pièce ; Jääskeläinen : Lumikko

Michal Ajvaz : de l'Autre île à l'Autre ville

Morselli Dissipatio, Longo L'Homme vertical

Présences & absences fantastiques : Karlsson, Pépin, Trias de Bes, Epsmark, Beydoun

Fascisme

Histoire du fascisme et de Mussolini

De Mein Kampf à la chambre à gaz

Haushofer : Sonnets de Moabit

Femmes

Lettre à une jeune femme politique

Humanisme et civilisation devant le viol

Harcèlement et séduction

Les Amazones par Mayor et Testart

Christine de Pizan, féministe du Moyen Âge

Naomi Alderman : Le Pouvoir

Histoire des féminités littéraires

Rachilde et la revanche des autrices

La révolution du féminin

Jalons du féminisme : Bonnet, Fraisse, Gay

Camille Froidevaux-Metterie : Seins

Herland, Egalie : républiques des femmes

Bernardine Evaristo, Imbolo Mbue

Ferré

Providence du lecteur, Karnaval capitaliste ?

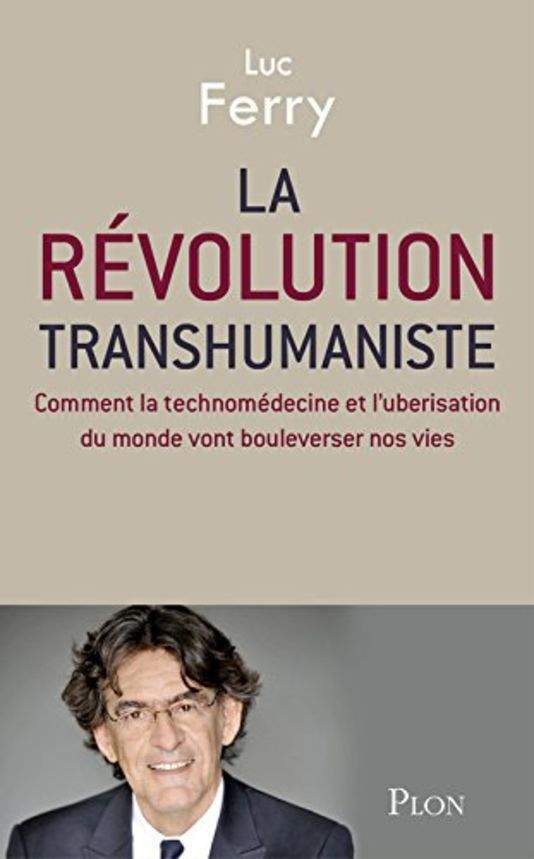

Ferry

Mythologie et philosophie

Transhumanisme, intelligence artificielle, robotique

De l’Amour ; philosophie pour le XXI° siècle

Finkielkraut

L'Après littérature

L’identité malheureuse

Flanagan

Livre de Gould et Histoire de la Tasmanie

Foster Wallace

L'Infinie comédie : esbroufe ou génie ?

Foucault

Pouvoirs et libertés de Foucault en Pléiade

Maîtres de vérité, Question anthropologique

Herculine Barbin : hermaphrodite et genre

Les Aveux de la chair

Destin des prisons et angélisme pénal

Fragoso

Le Tigre de la pédophilie

France

Identité française et immigration

Eloge, blâme : Histoire mondiale de la France

Identité, assimilation : Finkielkraut, Tribalat

Antilibéralisme : Darien, Macron, Gauchet

La France de Sloterdijk et Tardif-Perroux

France Littérature contemporaine

Blas de Roblès de Nemo à l'ethnologie

Briet : Fixer le ciel au mur

Haddad : Le Peintre d’éventail

Haddad : Nouvelles du jour et de la nuit

Jourde : Festins Secrets

Littell : Les Bienveillantes

Louis-Combet : Bethsabée, Rembrandt

Nadaud : Des montagnes et des dieux

Le roman des cinéastes. Ohl : Redrum

Eric Poindron : Bal de fantômes

Reinhardt : Le Système Victoria

Sollers : Vie divine et Guerre du goût

Villemain : Ils marchent le regard fier

Fuentes

La Volonté et la fortune

Crescendo du temps et amour faustien : Anniversaire, L'Instinct d'Inez

Diane chasseresse et Bonheur des familles

Le Siège de l’aigle politique

Fumaroli

De la République des lettres et de Peiresc

Gaddis

William Gaddis, un géant sibyllin

Gamboa

Maison politique, un roman baroque

Garouste

Don Quichotte, Vraiment peindre

Gass

Au bout du tunnel : Sonate cartésienne

Gavelis

Vilnius poker, conscience balte

Genèse

Adam et Eve, mythe et historicité

La Genèse illustrée par l'abstraction

GilgameshL'épopée originelle et sa photographie

Gibson

Neuromancien, Identification des schémas

Girard

René Girard, Conversion de l'art, violence

Goethe

Chemins de Goethe avec Pietro Citati

Goethe et la France, Fondation Bodmer

Thomas Bernhard : Goethe se mheurt

Arno Schmidt : Goethe et un admirateur

Gothiques

Frankenstein et autres romans gothiques

Golovkina

Les Vaincus de la terreur communiste

Goytisolo

Un dissident espagnol

Gracian

L’homme de cour, Traités politiques

Gracq

Les Terres du couchant, conte philosophique

Grandes

Le franquisme du Cœur glacé

Greenblatt

Shakespeare : Will le magnifique

Le Pogge et Lucrèce au Quattrocento

Adam et Eve, mythe et historicité

Guerre et violence

John Keegan : Histoire de la guerre

Storia della guerra di John Keegan

Guerre et paix à la Fondation Martin Bodmer

Violence, biblique, romaine et Terreur

Violence et vices politiques

Battle royale, cruelle téléréalité

Honni soit qui Syrie pense

Emeutes et violences urbaines

Mortel fait divers et paravent idéologique

Violences policières et antipolicières

Stefan Brijs : Courrier des tranchées

Guinhut

Une vie d'écriture et de photographie

Guinhut Muses Academy

Muses Academy, roman : synopsis, Prologue

I L'ouverture des portes

II Récit de l'Architecte : Uranos ou l'Orgueil

Première soirée : dialogue et jury des Muses

V Récit de la danseuse Terpsichore

IX Récit du cinéaste : L’ecpyrose de l’Envie

XI Récit de la Musicienne : La Gourmandise

XIII Récit d'Erato : la peintresse assassine

XVII Polymnie ou la tyrannie politique

XIX Calliope jeuvidéaste : Civilisation et Barbarie

Guinhut

Philosophie politique

Guinhut

Faillite et universalité de la beauté, de l'Antiquité à notre contemporain, essai

Guinhut

Au Coeur des Pyrénées

Guinhut

Pyrénées entre Aneto et Canigou

Guinhut

Haut-Languedoc

Guinhut

Montagne Noire : Journal de marche

Guinhut Triptyques

Le carnet des Triptyques géographiques

Guinhut Le Recours aux Monts du Cantal

Traversées. Le recours à la montagne

Guinhut

Le Marais poitevin

Guinhut La République des rêves

La République des rêves, roman

I Une route des vins de Blaye au Médoc

II La Conscience de Bordeaux

II Le Faust de Bordeaux

III Bironpolis. Incipit

III Bironpolis. Les nuages de Titien

IV Eros à Sauvages : Les belles inconnues

IV Eros : Mélissa et les sciences politiques

VII Le Testament de Job

VIII De natura rerum. Incipit

VIII De natura rerum. Euro Urba

VIII De natura rerum. Montée vers l’Empyrée

VIII De natura rerum excipit

Guinhut Les Métamorphoses de Vivant

I Synopsis, sommaire et prologue

II Arielle Hawks prêtresse des médias

III La Princesse de Monthluc-Parme

IV Francastel, frontnationaliste

V Greenbomber, écoterroriste

VI Lou-Hyde Motion, Jésus-Bouddha-Star

VII Démona Virago, cruella du-postféminisme

Guinhut Voyages en archipel

I De par Marie à Bologne descendu

IX De New-York à Pacifica

Guinhut Sonnets

À une jeune Aphrodite de marbre

Sonnets des paysages

Sonnets de l'Art poétique

Sonnets autobiographiques

Des peintres : Crivelli, Titien, Rothko, Tàpies, Twombly

Trois requiem : Selma, Mandelstam, Malala

Guinhut Trois vies dans la vie d'Heinz M

I Une année sabbatique

II Hölderlin à Tübingen

III Elégies à Liesel

Guinhut Le Passage des sierras

Un Etat libre en Pyrénées

Le Passage du Haut-Aragon

Vihuet, une disparition

Guinhut

Ré une île en paradis

Guinhut

Photographie

Guinhut La Bibliothèque du meurtrier

Synospsis, sommaire et Prologue

I L'Artiste en-maigreur

II Enquête et pièges au labyrinthe

III L'Ecrivain voleur de vies

IV La Salle Maladeta

V Les Neiges du philosophe

VI Le Club des tee-shirts politiques

XIII Le Clone du Couloirdelavie.com.

Haddad

La Sirène d'Isé

Le Peintre d’éventail, Les Haïkus

Corps désirable, Nouvelles de jour et nuit

Haine

Du procès contre la haine

Hamsun

Faim romantique et passion nazie

Haushofer

Albrecht Haushofer : Sonnets de Moabit

Marlen Haushofer : Mur invisible, Mansarde

Hayek

De l’humiliation électorale

Serions-nous plus libres sans l'Etat ?

Tempérament et rationalisme politique

Front Socialiste National et antilibéralisme

Histoire

Histoire du monde en trois tours de Babel

Eloge, blâme : Histoire mondiale de la France

Statues de l'Histoire et mémoire

De Mein Kampf à la chambre à gaz

Rome du libéralisme au socialisme

Destruction des Indes : Las Casas, Verne

Jean Claude Bologne historien de l'amour

Jean Claude Bologne : Histoire du scandale

Histoire du vin et culture alimentaire

Corbin, Vigarello : Histoire du corps

Berlin, du nazisme au communisme

De Mahomet au Coran, de la traite arabo-musulmane au mythe al-Andalus

L'Islam parmi le destin français

Hobbes

Emeutes urbaines : entre naïveté et guerre

Serions-nous plus libres sans l'Etat ?

Hoffmann

Le fantastique d'Hoffmann à Ewers

Hölderlin

Trois vies d'Heinz M. II Hölderlin à Tübingen

Homère

Dan Simmons : Ilium science-fictionnel

Homosexualité

Pasolini : Sonnets du manque amoureux

Libertés libérales : Homosexualité, drogues, prostitution, immigration

Garcia Lorca : homosexualité et création

Houellebecq

Extension du domaine de la soumission

Humanisme

Erasme et Aldo Manuzio

Etat et utopie de Thomas More

Le Pogge : Facéties et satires morales

Le Pogge et Lucrèce au Quattrocento

De la République des Lettres et de Peiresc

Eloge de Pétrarque humaniste et poète

Pic de la Mirandole : 900 conclusions

Hustvedt

Vivre, penser, regarder. Eté sans les hommes

Le Monde flamboyant d’une femme-artiste

Huxley

Du meilleur des mondes aux Temps futurs

Ilis

Croisade des enfants, Vies parallèles, Livre des nombres

Impôt

Vers le paradis fiscal français ?

Sloterdijk : fiscocratie, repenser l’impôt

La dette grecque, tonneau des Danaïdes

Inde

Coffret Inde, Bhagavad-gita, Nagarjuna

Les hijras d'Arundhati Roy et Anosh Irani

Inégalités

L'argument spécieux des inégalités : Rousseau, Marx, Piketty, Jouvenel, Hayek

Islam

Lettre à une jeune femme politique

Du fanatisme morbide islamiste

Dictatures arabes et ottomanes

Islam et Russie : choisir ses ennemis

Humanisme et civilisation devant le viol

Arbre du terrorisme, forêt d'Islam : dénis

Arbre du terrorisme, forêt d'Islam : défis

Sommes-nous islamophobes ?

Islamologie I Mahomet, Coran, al-Andalus

Islamologie II arabe et Islam en France

Claude Lévi-Strauss juge de l’Islam

Pourquoi nous ne sommes pas religieux

Vérité d’islam et vérités libérales

Identité, assimilation : Finkielkraut, Tribalat

Averroès et al-Ghazali

Israël

Une épine démocratique parmi l’Islam

Résistance biblique Appelfeld Les Partisans

Amos Oz : un Judas anti-fanatique

Jaccottet

Philippe Jaccottet : Madrigaux & Clarté

James

Voyages et nouvelles d'Henry James

Jankélévitch

Jankélévitch, conscience et pardon

L'enchantement musical

Japon

Bashô : L’intégrale des haïkus

Kamo no Chômei, cabane de moine et éveil

Kawabata : Pissenlits et Mont Fuji

Kiyoko Murata, Julie Otsuka : Fille de joie

Battle royale : téléréalité politique

Haruki Murakami : Le Commandeur, Kafka

Murakami Ryû : 1969, Les Bébés

Mieko Kawakami : Nuits, amants, Seins, œufs

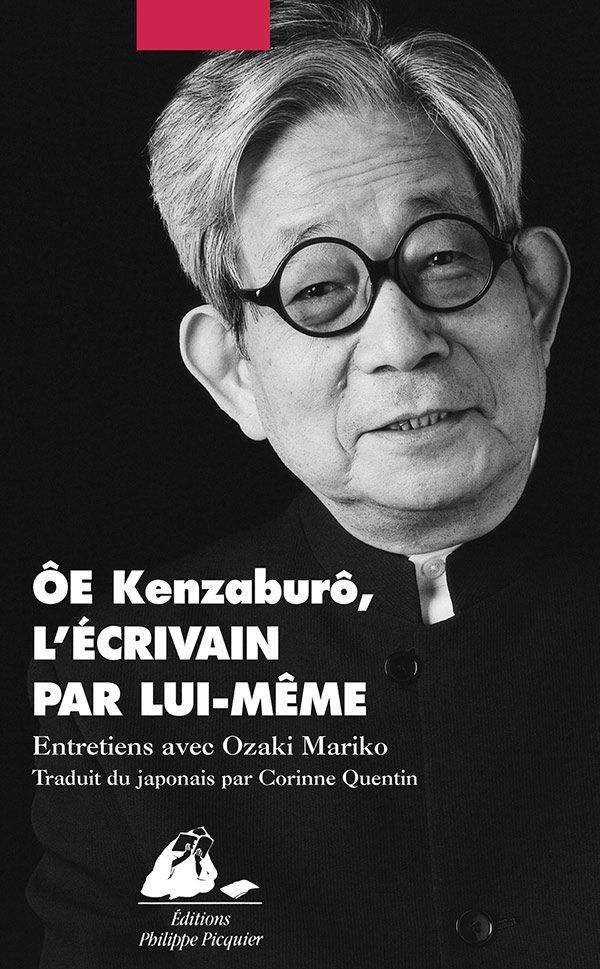

Ôé Kenzaburô : Adieu mon livre !

Ogawa Yoko : Cristallisation secrète

Ogawa Yoko : Le Petit joueur d’échecs

À l'ombre de Tanizaki

101 poèmes du Japon d'aujourd'hui

Rires du Japon et bestiaire de Kyosai

Jünger

Carnets de guerre, tempêtes du siècle

Kafka

Justice au Procès : Kafka et Welles

L'intégrale des Journaux, Récits et Romans

Kant

Grandeurs et descendances des Lumières

Qu’est-ce que l’obscurantisme socialiste ?

Karinthy

Farémido, Epépé, ou les pays du langage

Kawabata

Pissenlits, Premières neiges sur le Mont Fuji

Kehlmann

Tyll Ulespiegle, Les Arpenteurs du mond e

Kertész

Kertész : Sauvegarde contre l'antisémitisme

Kjaerstad

Le Séducteur, Le Conquérant, Aléa

Knausgaard

Autobiographies scandinaves

Kosztolanyi

Portraits, Kornél Esti

Krazsnahorkaï

La Venue d'Isaie ; Guerre & Guerre

Le retour de Seiobo et du baron Wenckheim

La Fontaine

Des Fables enfantines et politiques

Guinhut : Fables politiques

Lagerlöf

Le voyage de Nils Holgersson

Lainez

Lainez : Bomarzo ; Fresan : Melville

Lamartine

Le lac, élégie romantique

Lampedusa

Le Professeur et la sirène

Langage

Euphémisme et cliché euphorisant, novlangue politique

Langage politique et informatique

Langue de porc et langue inclusive

Vulgarité langagière et règne du langage

L'arabe dans la langue française

George Steiner, tragédie et réelles présences

Vocabulaire européen des philosophies

Ben Marcus : L'Alphabet de flammes

Larsen

L’Extravagant voyage de T.S. Spivet

Legayet

Satire de la cause animale et botanique

Leopardi

Génie littéraire et Zibaldone par Citati

Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss juge de l’Islam

Libertés, Libéralisme

Pourquoi je suis libéral

Pour une éducation libérale

Du concept de liberté aux Penseurs libéraux

Lettre à une jeune femme politique

Le libre arbitre devant le bien et le mal

Requiem pour la liberté d’expression

Qui est John Galt ? Ayn Rand : La Grève

Ayn Rand : Atlas shrugged, la grève libérale

Mario Vargas Llosa, romancier des libertés

Homosexualité, drogues, prostitution

Serions-nous plus libres sans l'Etat ?

Tempérament et rationalisme politique

Front Socialiste National et antilibéralisme

Rome du libéralisme au socialisme

Lins

Osman Lins : Avalovara, carré magique

Littell

Les Bienveillantes, mythe et histoire

Lorca

La Colombe de Federico Garcia Lorca

Lovecraft

Depuis l'abîme du temps : l'appel de Cthulhu

Lovecraft, Je suis Providence par S.T. joshi

Lugones

Fantastique, anticipation, Forces étranges

Lumières

Grandeurs et descendances des Lumières

D'Holbach : La Théologie portative

Tolérer Voltaire et non le fanatisme

Machiavel

Actualités de Machiavel : Le Prince

Magris

Secrets et Enquête sur une guerre classée

Makouchinski

Un bateau pour l'Argentine

Mal

Hannah Arendt : De la banalité du mal

De l’origine et de la rédemption du mal : théologie, neurologie et politique

Le libre arbitre devant le bien et le mal

Christianophobie et désir de barbarie

Cabré Confiteor, Menéndez Salmon Medusa

Roberto Bolano : 2666, Nocturne du Chili

Maladie, peste

Maladie et métaphore : Wagner, Maï, Zorn

Pandémies historiques et idéologiques

Pandémies littéraires : M Shelley, J London, G R. Stewart, C McCarthy

Mandelstam

Poésie à Voronej et Oeuvres complètes

Trois requiem, sonnets

Manguel

Le cheminement dantesque de la curiosité

Le Retour et Nouvel éloge de la folie

Voyage en utopies

Lectures du mythe de Frankenstein

Je remballe ma bibliothèque

Du mythe européen aux Lettres européennes

Mann Thomas

Thomas Mann magicien faustien du roman

Marcher

De L’Art de marcher

Flâneurs et voyageurs

Le Passage des sierras

Le Recours aux Monts du Cantal

Trois vies d’Heinz M. I Une année sabbatique

Marcus

L’Alphabet de flammes, conte philosophique

Mari

Les Folles espérances, fresque italienne

Marino

Adonis, un grand poème baroque

Marivaux

Le Jeu de l'amour et du hasard

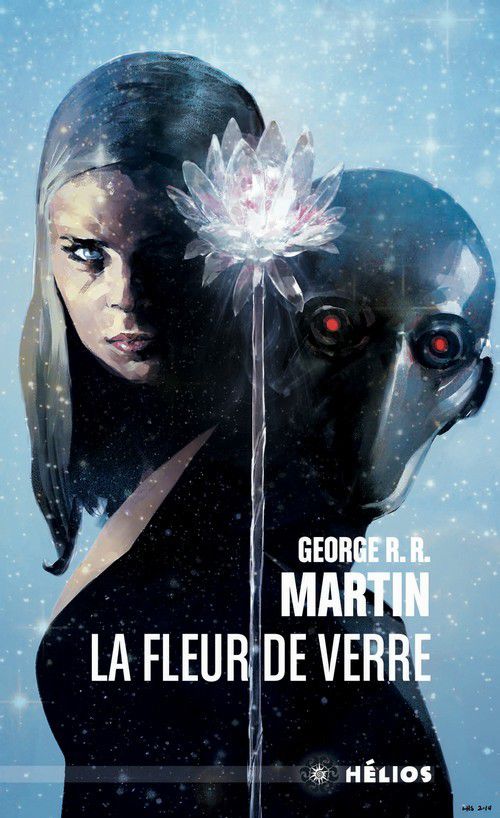

Martin Georges R.R.

Le Trône de fer, La Fleur de verre : fantasy, morale et philosophie politique

Martin Jean-Clet

Philosopher la science-fiction et le cinéma

Enfer de la philosophie et Coup de dés

Déconstruire Derrida

Marx

Karl Marx, théoricien du totalitarisme

« Hommage à la culture communiste »

De l’argument spécieux des inégalités

Mattéi

Petit précis de civilisations comparées

McEwan

Satire et dystopie : Une Machine comme moi, Sweet Touch, Solaire

Méditerranée

Histoire et visages de la Méditerranée

Mélancolie

Mélancolie de Burton à Földenyi

Melville

Billy Budd, Olivier Rey, Chritophe Averlan

Roberto Abbiati : Moby graphick

Mille et une nuits

Les Mille et une nuits de Salman Rushdie

Schéhérazade, Burton, Hanan el-Cheikh

Mitchell

Des Ecrits fantômes aux Mille automnes

Mode

Histoire et philosophie de la mode

Montesquieu

Eloge des arts, du luxe : Lettres persanes

Lumière de L'Esprit des lois

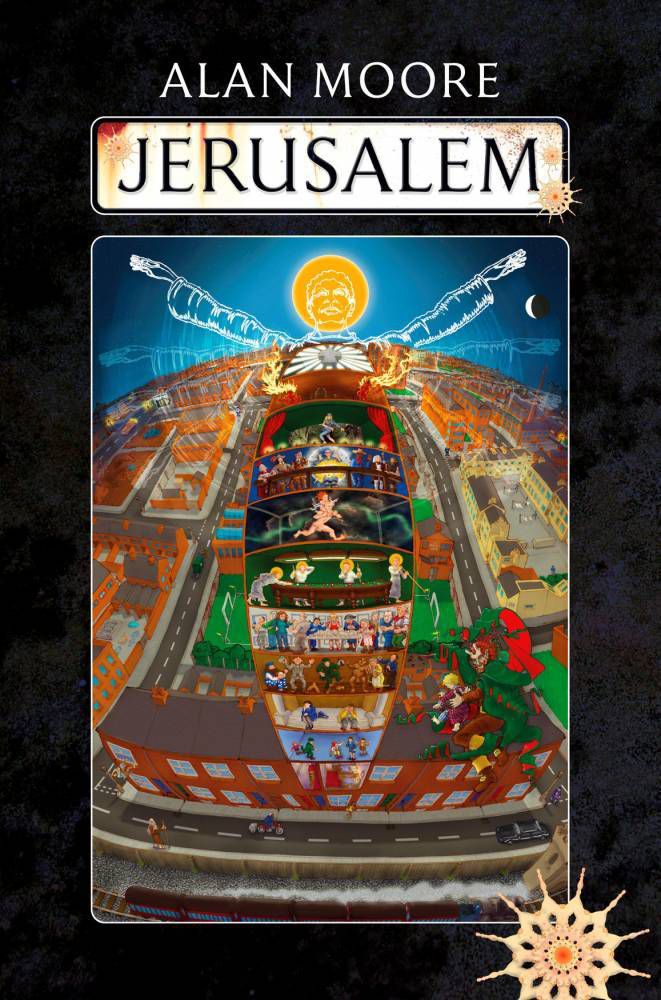

Moore

La Voix du feu, Jérusalem, V for vendetta

Morale

Notre virale tyrannie morale

More

Etat, utopie, justice sociale : More, Ogien

Morrison

Délivrances : du racisme à la rédemption

L'amour-propre de l'artiste

Moyen Âge

Rythmes et poésies au Moyen Âge

Umberto Eco : Baudolino

Christine de Pizan, poète feministe

Troubadours et érotisme médiéval

Le Goff, Hildegarde de Bingen

Mulisch

Siegfried, idylle noire, filiation d’Hitler

Murakami Haruki

Le meurtre du commandeur, Kafka

Les licornes de La Fin des temps

Musique

Musique savante contre musique populaire

Pour l'amour du piano et des compositrices

Les Amours de Brahms et Clara Schumann

Mizubayashi : Suite, Recondo : Grandfeu

Jankélévitch : L'Enchantement musical

Lady Gaga versus Mozart La Reine de la nuit

Lou Reed : chansons ou poésie ?

Schubert : Voyage d'hiver par Ian Bostridge

Grozni : Chopin contre le communisme

Wagner : Tristan und Isold et l'antisémitisme

Mythes

La Genèse illustrée par l'abstraction

Frankenstein par Manguel et Morvan

Frankenstein et autres romans gothiques

Dracula et autres vampires

Testart : L'Amazone et la cuisinière

Métamorphoses d'Ovide

Luc Ferry : Mythologie et philosophie

L’Enfer, mythologie des lieux, Hugo Lacroix

Nabokov

La Vénitienne et autres nouvelles

De l'identification romanesque

Nadas

Mémoire et Mélancolie des sirènes

La Bible, Almanach

Nadaud

Des montagnes et des dieux, deux fictions

Naipaul

Masque de l’Afrique, Semences magiques

Nietzsche

Bonheurs, trahisons : Dictionnaire Nietzsche

Romantisme et philosophie politique

Nietzsche poète et philosophe controversé

Les foudres de Nietzsche sont en Pléiade

Jean-Clet Martin : Enfer de la philosophie

Violences policières et antipolicières

Nooteboom

L’écrivain au parfum de la mort

Norddahl

SurVeillance, holocauste, hermaphrodisme

Oates

Le Sacrifice, Mysterieux Monsieur Kidder

Ôé Kenzaburo

Ôé, le Cassandre nucléaire du Japon

Ogawa

Cristallisation secrète du totalitarisme

Au Musée du silence : Le Petit joueur d’échecs, La jeune fille à l'ouvrage

Onfray

Faut-il penser Michel Onfray ?

Censures et Autodafés

Cosmos

Oppen

Oppen, objectivisme et Format américain

Orphée

Fonctions de la poésie, pouvoirs d'Orphée

Orwell

L'orwellisation sociétale

Cher Big Brother, Prism américain, français

Euphémisme, cliché euphorisant, novlangue

Contrôles financiers ou contrôles étatiques ?

Ovide

Métamorphoses et mythes grecs

Palahniuk

Le réalisme sale : Peste, L'Estomac, Orgasme

Palol

Le Jardin des Sept Crépuscules, Le Testament d'Alceste

Pamuk

Autobiographe d'Istanbul

Le musée de l’innocence, amour, mémoire

Panayotopoulos

Le Gène du doute, ou l'artiste génétique

Panofsky

Iconologie de la Renaissance

Paris

Les Chiffonniers de Paris au XIX°siècle

Pasolini

Sonnets des tourments amoureux

Pavic

Dictionnaire khazar, Boite à écriture

Peinture

Traverser la peinture : Arasse, Poindron

Le tableau comme relique, cri, toucher

Peintures et paysages sublimes

Sonnets des peintres : Crivelli, Titien, Rohtko, Tapiès, Twombly

Perec

Les Lieux de Georges Perec

Perrault

Des Contes pour les enfants ?

Pétrarque

Eloge de Pétrarque humaniste et poète

Du Canzoniere aux Triomphes

Petrosyan

La Maison dans laquelle

Philosophie

Mondialisations, féminisations philosophiques

Photographie

Photographie réaliste et platonicienne : Depardon, Meyerowitz, Adams

La photographie, biographème ou oeuvre d'art ? Benjamin, Barthes, Sontag

Ben Loulou des Sanguinaires à Jérusalem

Ewing : Le Corps, Love and desire

Picaresque

Smollett, Weerth : Vaurien et Chenapan

Pic de la Mirandole

Humanisme philosophique : 900 conclusions

Pierres

Musée de minéralogie, sexe des pierres

Pisan

Cent ballades, La Cité des dames

Platon

Faillite et universalité de la beauté

Poe

Edgar Allan Poe, ange du bizarre

Poésie

Anthologie de la poésie chinoise

À une jeune Aphrodite de marbre

Brésil, Anthologie XVI°- XX°

Chanter et enchanter en poésie

Emaz, Sacré : anti-lyrisme et maladresse

Fonctions de la poésie, pouvoirs d'Orphée

Histoire de la poésie du XX° siècle

Japon poétique d'aujourd'hui

Lyrisme : Riera, Voica, Viallebesset, Rateau

Marteau : Ecritures, sonnets

Oppen, Padgett, Objectivisme et lyrisme

Pizarnik, poèmes de sang et de silence

Poésie en vers, poésie en prose

Poésies verticales et résistances poétiques

Du romantisme à la Shoah

Anthologies et poésies féminines

Trois vies d'Heinz M, vers libres

Schlechter : Le Murmure du monde

Pogge

Facéties, satires morales et humanistes

Policier

Chesterton, prince de la nouvelle policière

Terry Hayes : Je suis Pilgrim ou le fanatisme

Les crimes de l'artiste : Pobi, Kellerman

Bjorn Larsson : Les Poètes morts

Populisme

Populisme, complotisme et doxa

PorterLa Douleur porte un masque de plumes

Portugal

Pessoa et la poésie lyrique portugaise

Tavares : un voyage en Inde et en vers

Pound

Ezra Pound, poète politique controversé par Mary de Rachewiltz et Pierre Rival

Powers

Générosité, Chambre aux échos, Sidérations

Orfeo, le Bach du bioterrorisme

L'éco-romancier de L'Arbre-monde

Pressburger

L’Obscur royaume, ou l’enfer du XX° siècle

Proust

Le baiser à Albertine : À l'ombre des jeunes filles en fleurs

Illustrations, lectures et biographies

Le Mystérieux correspondant, 75 feuillets

Céline et Proust, la recherche du voyage

Pynchon

Contre-jour, une quête de lumière

Fonds perdus du web profond & Vice caché

Vineland, une utopie postmoderne

Racisme

Racisme et antiracisme

Pour l'annulation de la Cancel culture

Ecrivains noirs : Wright, Ellison, Baldwin, Scott Heron, Anthologie noire

Rand

Qui est John Galt ? La Source vive, La Grève

Atlas shrugged et La grève libérale

Raspail

Sommes-nous islamophobes ?

Reed Lou

Chansons ou poésie ? L’intégrale

Religions et Christianisme

Pourquoi nous ne sommes pas religieux

Catholicisme versus polythéisme

Eloge du blasphème

De Jésus aux chrétiennes uchronies

Le Livre noir de la condition des Chrétiens

D'Holbach : Théologie portative et humour

De l'origine des dieux ou faire parler le ciel

Eloge paradoxal du christianisme

Renaissance

Renaissance historique et humaniste

Revel

Socialisme et connaissance inutile

Richter Jean-Paul

Le Titan du romantisme allemand

Rios

Nouveaux chapeaux pour Alice, Chez Ulysse

Rilke

Sonnets à Orphée, Poésies d'amour

Roman

Adam Thirlwell : Le Livre multiple

L'identification romanesque : Nabokov, Mann, Flaubert, Orwell...

Rome

Causes et leçons de la chute de Rome

Rome de César à Fellini

Romans grecs et latins

Ronsard

Sonnets pour Hélène LXVIII Commentaire

Rostand

Cyrano de Bergerac : amours au balcon

Roth Philip

Hitlérienne uchronie contre l'Amérique

Les Contrevies de la Bête qui meurt

Rousseau

Archéologie de l’écologie politique

De l'argument spécieux des inégalités

Rushdie

Joseph Anton, plaidoyer pour les libertés

Quichotte, Langages de vérité

Entre Averroès et Ghazali : Deux ans huit mois et vingt-huit nuits

Russell

De la fumisterie intellectuelle

Pourquoi nous ne sommes pas religieux

Russie

Islam, Russie, choisir ses ennemis

Golovkina : Les Vaincus ; Annenkov : Journal

Les dystopies de Zamiatine et Platonov

Isaac Babel ou l'écriture rouge

Ludmila Oulitskaia ou l'âme de l'Histoire

Bounine : Coup de soleil, nouvelles

Sade

Sade, ou l’athéisme de la sexualité

San-Antonio

Rire de tout ? D’Aristote à San-Antonio

Sansal

2084, conte orwellien de la théocratie

Le Train d'Erlingen, métaphore des tyrannies

Schlink

Filiations allemandes : Le Liseur, Olga

Schmidt Arno

Un faune pour notre temps politique

Le marcheur de l’immortalité

Sciences

Agonie scientifique et sophisme français

Transhumanisme, intelligence artificielle, robotique

Tyrannie écologique et suicide économique

Wohlleben : La Vie secrète des arbres

Factualité, catastrophisme et post-vérité

Cosmos de science, d'art et de philosophie

Science et guerre : Volpi, Labatut

L'Eglise est-elle contre la science ?

Inventer la nature : aux origines du monde

Minéralogie et esthétique des pierres

Science fiction

Philosopher la science fiction

Ballard : un artiste de la science fiction

Carrion : les orphelins du futur

Dyschroniques et écofictions

Gibson : Neuromancien, Identification

Le Guin : La Main gauche de la nuit

Magnason : LoveStar, Kling : Quality Land

Miller : L’Univers de carton, Philip K. Dick

Mnémos ou la mémoire du futur

Silverberg : Roma, Shadrak, stochastique

Simmons : Ilium et Flashback géopolitiques

Sorokine : Le Lard bleu, La Glace, Telluria

Stalker, entre nucléaire et métaphysique

Théorie du tout : Ourednik, McCarthy

Self

Will Self ou la théorie de l'inversion

Parapluie ; No Smoking

Sender

Le Fugitif ou l’art du huis-clos

Seth

Golden Gate. Un roman en sonnets

Shakespeare

Will le magnifique ou John Florio ?

Shakespeare et la traduction des Sonnets

À une jeune Aphrodite de marbre

La Tempête, Othello : Atwood, Chevalier

Shelley Mary et Percy Bysshe

Le mythe de Frankenstein

Frankenstein et autres romans gothiques

Le Dernier homme, une peste littéraire

La Révolte de l'Islam

Shoah

Ecrits des camps, Philosophie de la shoah

De Mein Kampf à la chambre à gaz

Paul Celan minotaure de la poésie

Silverberg

Uchronies et perspectives politiques : Roma aeterna, Shadrak, L'Homme-stochastique

Simmons

Ilium et Flashback géopolitiques

Sloterdijk

Les sphères de Peter Sloterdijk : esthétique, éthique politique de la philosophie

Gris politique et Projet Schelling

Contre la « fiscocratie » ou repenser l’impôt

Les Lignes et les jours. Notes 2008-2011

Elégie des grandeurs de la France

Faire parler le ciel. De la théopoésie

Archéologie de l’écologie politique

Smith Adam

Pourquoi je suis libéral

Tempérament et rationalisme politique

Smith Patti

De Babel au Livre de jours

Sofsky

Violence et vices politiques

Surveillances étatiques et entrepreneuriales

Sollers

Vie divine de Sollers et guerre du goût

Dictionnaire amoureux de Venise

Somoza

Daphné disparue et les Muses dangereuses

Les monstres de Croatoan et de Dieu mort

Sonnets

À une jeune Aphrodite de marbre

Barrett Browning et autres sonnettistes

Marteau : Ecritures

Pasolini : Sonnets du tourment amoureux

Phénix, Anthologie de sonnets

Seth : Golden Gate, roman en vers

Shakespeare : Six Sonnets traduits

Haushofer : Sonnets de Moabit

Sonnets autobiographiques

Sonnets de l'Art poétique

Sorcières

Sorcières diaboliques et féministes

Sorokine

Le Lard bleu, La Glace, Telluria

Sorrentino

Ils ont tous raison, déboires d'un chanteur

Sôseki

Rafales d'automne sur un Oreiller d'herbes

Poèmes : du kanshi au haïku

Spengler

Déclin de l'Occident de Spengler à nos jours

Sport

Vulgarité sportive, de Pline à 0rwell

Staël

Libertés politiques et romantiques

Starobinski

De la Mélancolie, Rousseau, Diderot

Steiner

Oeuvres : tragédie et réelles présences

De l'incendie des livres et des bibliothèques

Stendhal

Julien lecteur bafoué, Le Rouge et le noir

L'échelle de l'amour entre Julien et Mathilde

Les spectaculaires funérailles de Julien

Stevenson

La Malle en cuir ou la société idéale

Stifter

L'Arrière-saison des paysages romantiques

Strauss Leo

Pour une éducation libérale

Strougatski

Stalker, nucléaire et métaphysique

Szentkuthy

Le Bréviaire de Saint Orphée, Europa minor

Tabucchi

Anges nocturnes, oiseaux, rêves

Temps, horloges

Landes : L'Heure qu'il est ; Ransmayr : Cox

Temps de Chronos et politique des oracles

Tesich

Price et Karoo, revanche des anti-héros

Texier

Le démiurge de L’Alchimie du désir

Théâtre et masques

Masques & théâtre, Fondation Bodmer

Thoreau

Journal, Walden et Désobéissance civile

Tocqueville

Française tyrannie, actualité de Tocqueville

Au désert des Indiens d’Amérique

Tolstoï

Sonate familiale chez Sofia & Léon Tolstoi, chantre de la désobéissance politique

Totalitarismes

Ampuero : la faillite du communisme cubain

Arendt : banalité du mal et de la culture

« Hommage à la culture communiste »

De Mein Kampf à la chambre à gaz

Karl Marx, théoricien du totalitarisme

Lénine et Staline exécuteurs du totalitarisme

Mussolini et le fascisme

P our l'annulation de la Cancel culture

Muses Academy : Polymnie ou la tyrannie

Tempérament et rationalisme politique

Hayes : Je suis Pilgrim ; Tejpal

Meerbraum, Mandelstam, Yousafzai

Trollope

L’Ange d’Ayala, satire de l’amour

Trump

Entre tyrannie et rhinocérite, éloge et blâme

À la recherche des années Trump : G Millière

Tsvetaeva

Poèmes, Carnets, Chroniques d’un goulag

Ursin

Jean Ursin : La prosopopée des animaux

Utopie, dystopie, uchronie

Etat et utopie de Thomas More

Zamiatine, Nous et l'Etat unitaire

Huxley : Meilleur des mondes, Temps futurs

Orwell, un novlangue politique

Margaret Atwood : La Servante écarlate

Hitlérienne uchronie : Lewis, Burdekin, K.Dick, Roth, Scheers, Walton

Utopies politiques radieuses ou totalitaires : More, Mangel, Paquot, Caron

Dyschroniques, dystopies

Ernest Callenbach : Ecotopia

Herland parfaite république des femmes

A. Waberi : Aux Etats-unis d'Afrique

Alan Moore : V for vendetta, Jérusalem

L'hydre de l'Etat : Karlsson, Sinisalo

Valeurs, relativisme

De Nathalie Heinich à Raymond Boudon

Vargas Llosa

Vargas Llosa, romancier des libertés

Aux cinq rues Lima, coffret Pléiade

Littérature et civilisation du spectac le

R êve du Celte et Temps sauvages

Journal de guerre, Tour du monde

Arguedas ou l’utopie archaïque

Venise

Strates vénitiennes et autres canaux d'encre

Vérité

Maîtres de vérité et Vérité nue

Verne

Colonialisme : de Las Casas à Jules Verne

Vesaas

Le Palais de glace

Vigolo

La Virgilia, un amour musical et apollinien

Vila-Matas

Vila-Matas écrivain-funambule

Vin et culture alimentaire

Histoire du vin et de la bonne chère de la Bible à nos jours

Visage

Hans Belting : Faces, histoire du visage

Vollmann

Le Livre des violences

Central Europe, La Famille royale

Volpi

Volpi : Klingsor. Labatut : Lumières aveugles

Des cendres du XX°aux cendres du père

Voltaire

Tolérer Voltaire et non le fanatisme

Espmark : Le Voyage de Voltaire

Vote

De l’humiliation électorale

Front Socialiste National et antilibéralisme

Voyage, villes

Villes imaginaires : Calvino, Anderson

Flâneurs, voyageurs : Benjamin, Woolf

Wagner

Tristan und Isolde et l'antisémitisme

Walcott

Royaume du fruit-étoile, Heureux voyageur

Walton

Morwenna, Mes vrais enfants

Welsh

Drogues et sexualités : Trainspotting, La Vie sexuelle des soeurs siamoises

Whitman

Nouvelles et Feuilles d'herbes

Wideman

Trilogie de Homewood, Projet Fanon

Le péché de couleur : Mémoires d'Amérique

Williams

Stoner, drame d’un professeur de littérature

Wolfe

Le Règne du langage

Wordsworth

Poésie en vers et poésie en prose

Yeats

Derniers poèmes, Nôs irlandais, Lettres

Zamiatine

Nous : le bonheur terrible de l'Etat unitaire

Zao Wou-Ki

Le peintre passeur de poètes

Zimler

Lazare, Le ghetto de Varsovie

/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)

/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)

/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)

/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)

/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)

/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)

/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)

/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)

/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)

/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)

/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)

/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)

/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)

/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)

/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)

/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)

/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)

/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)

/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)

/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)

/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)

/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)

/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)

/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)

/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)

/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)