/image%2F1470571%2F20220322%2Fob_b562a8_cornago-castillo.JPG)

Cornago, La Rioja. Photo : T. Guinhut.

George R.R. Martin, du Trône de fer

à La Fleur de verre,

en passant par La Maison du ver :

fantasy, morale et philosophie politique.

George R.R. Martin : Le Trône de fer,

traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jean Sola, J’ai lu, 798 p, 15,90 €.

George R.R. Martin : Dans la maison du ver,

traduit par Pierre-Paul Durastanti, Pygmalion, 144 p, 15 €.

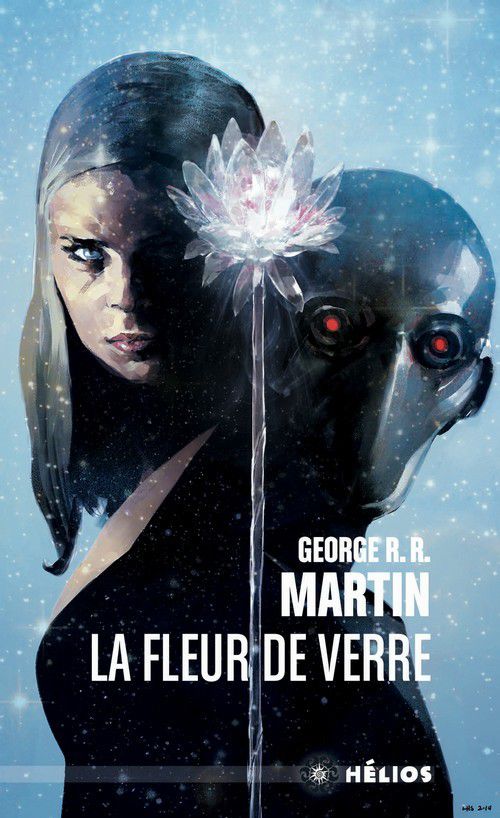

George R.R. Martin : La Fleur de verre,

traduit par Eric Holstein, Actu SF Hélios, 296 p, 8,90 €.

George R.R. Martin : R.R.Etrospective, divers traducteurs,

Pygmalion, 1526 p, 32 €.

Pourquoi rêver de mondes qui n’existent pas, qui n’existerons jamais ? Il est évident que se projeter en toute sécurité dans les affres et les délices d’univers extrêmes est plus apaisant qu’un réel décevant, plus cathartique que le non-sens qui peut nous environner. Plutôt que de nous avachir devant l’humiliante vulgarité d’un écran, où les acteurs de Game of thrones sont des quidams endimanchés de vêtures clinquantes et alourdis de fourrures sales, de plus affligés d’assourdissants orchestres poussiéreux, préférons le silence de la lecture, qui permet le développement de l’imaginaire et de la pensée. Or nous ne nous assiérons jamais sur les pointes acérées d’un trône, ni ne changerons de corps, ni ne chasserons les « grouns » ; sauf en lisant un maestro de la fantasy : George R.R. Martin, tel qu’en lui-même son imaginaire le métamorphose. Car au-delà de l’énorme massif du Trône de fer, se cachent des romans, comme Dans la maison du ver, et des nouvelles, comme La Fleur de verre, où l’heroic fantasy le dispute à l’horreur et à la science-fiction. Et loin de laisser apparaître un stérile espace littéraire, il s’agit là d’un miroir, d’une grille de lecture de nos désarrois moraux et politiques, de notre cosmos, en un mot de notre psyché.

Faut-il encore gloser sur A Game of Trhones, improprement traduit par Le Trône de fer ? Il parait suffisamment connu, mais il s’agit là d’affirmer non seulement sa dimension, qui en fait une rare somme romanesque, mais aussi sa qualité littéraire, y compris dans le détail de l’écriture. Certes l’impétrant qui s’engagerait dans le premier tome de la saga, qui en compte cinq à ce jour, parmi sept prévus, pourrait d’abord avoir le tournis et déplorer de ne pas accrocher les wagons des séquences qui s’attachent à une poignée de personnages, puis les abandonnent, pour en installer d’autres, sans que les connexions apparaissent immédiatement. Il faut quelques centaines de pages à notre incompétent lecteur pour rassembler les tesselles apparemment dispersées en une mosaïque au vaste dessein, dont un narrateur omniscient anime tour à tour les affres et les désirs, les exploits et les tragédies d’un narrateur interne, bientôt remplacé par d’abondantes péripéties de concurrents dans une autre contrée de Westeros, parfois jusqu’à leur mort. Il y a évidemment ici quelque chose de la technique du roman-feuilleton, lorsqu’interrompu avec plus ou moins de brusquerie, un chapitre laisse baver la langue du suspense.

Dans un royaume partagé par de multiples factions et familles, une hantise domine toutes les autres : le mur du nord, au-delà duquel le froid, le noir, l’irrationnel et la plus mortelle barbarie de menaçantes créatures rôdent, au point de pouvoir déferler vers le sud. La « Garde de nuit » a pour redoutable mission de veiller aux intrusions et aux assassinats perpétrés par les « Autres », armés d’une « épée spectrale ». Aux terreurs glacées s’oppose plus tard le feu des dragons, ce qui explique que le titre du work in progress fut d’abord A Song of Ice and Fire.

Le royaume des Sept couronnes ne cesse d’être disputé entre diverses nobles familles, tandis que la dynastie des Targaryen, sur le continent oriental, intrigue pour retrouver le trône perdu, en la personne d’une héritière. Traité avec un apparent réalisme, et un zeste de fantastique, ce monde est richement médiéval, brutalement féodal. Mais outre qu’il ne correspond à aucune réalité historique connue, il apparaît peu à peu que le merveilleux, qui semblait appartenir à un passé révolu, resurgit. Des œufs de dragons, censés rester pétrifiés, éclos dans le brasier, tels des phénix, donnent de nouveau rejetons recueillis par Daenerys : « le dragon crème-et-or lui tétait le sein gauche, le vert-et-bronze le sein droit (I, p 785) ».

/image%2F1470571%2F20220322%2Fob_55443c_martin-integrale-4.jpg)

/image%2F1470571%2F20220322%2Fob_240d30_martin-integrale-2.jpg)

L’œuvre maîtresse de George R. R. Martin est évidemment redevable du Seigneur des anneaux de Tolkien, pour la fantasy, mais avec plus de puissance ; du roman historique de Maurice Druon, Les Rois maudits, avec plus d’imagination ; voire de l’Histoire de la chute et de la décadence de l’Empire romain de Gibbon, si l’on pense au mur d’Hadrien au nord de l’empire romain ; sinon des sanglants excès du théâtre élisabéthain, en particulier le Richard III de Shakespeare ; sans oublier l’Angleterre médiévale, en particulier la Guerre des deux Roses. Tout ce chaudron d’influences confluant dans le philtre épique et politique du Trône de fer.

Pour reprendre le titre du troisième volume, Le Trône de fer est une « tempête d’épées », mais aussi une tempête politique. Avec George R.R. Martin, la fantasy a définitivement quitté la niaiserie douceâtre de l’enfance et de l’adolescence, sa fade quincaillerie médiévale, ses elfes et sa magie. La violence guerrière, la perfidie confinant au sadisme, la sexualité aux multiples dards, où le viol et l’inceste sont monnaie courante, tout ceci nous interdit une lecture simplement pittoresque : il faut bientôt admettre que bien des « fleurs du mal » (pour reprendre le titre de Baudelaire), s’épanouissent bien saignantes, autant sur les champs de batailles que dans les geôles suspendues au-dessus du vide, que dans les tréfonds de la psyché de personnages que leur surmoi, miroir de nos bas instincts, n’encombre guère : « Comment veux-tu mourir, Tyrion, fils de Twin ? – Dans mon lit, le ventre plein de vin, ma queue dans la bouche d’une pucelle, et à quatre-vingts ans ». Le nain Tyrion Lannister, animé par une intelligence ductile, une fieffée rhétorique qui est sa meilleure arme, un sens avisé de l’humour et de la ruse politique, devient d’ailleurs celui qui manipule peu ou prou le destin des nations, non sans péripéties stupéfiantes : il use deux fois du duel judiciaire pour se disculper, est blessé jusqu’au coma, le nez arraché, lors d’une guerre qu’il remporte bien qu’on le fruste de sa victoire, tue son père qui couche avec sa maîtresse, voit une naine se faire à sa place décapiter, est réduit en esclavage… Laissons le romancier le mener encore où son sens de l’intrigue et des manipulations politiques l’entraîne.

Bien moins confortable que le fantasme de Tyrion, et pourtant infiniment convoité, est le trône de fer : « Immense, hérissé de pointes et de lames acérées, tordues, déchiquetés comme à plaisir, enchevêtrées de façon grotesque, il était aussi, conformément aux dires de Robert, d’une démoniaque incommodité. […] Entre chacun de ses doigts posés sur les bras du trône, émergeaient, crochues comme des serres, des pointes d’épées tordues, […] Cette énorme bête noire agrémentée de lames de rasoir, de barbelures et de faveurs de métal mortel, ce hideux fauteuil capable de tuer et qui, à en croire les chroniqueurs, ne s’en était pas privé ( I, p 457 et 460) » Comme pour signifier toute l’abjection cruelle du pouvoir absolu, y compris contre soi, donc mâtinée de sadisme et de masochisme, ce qui est l’intrinsèque récompense et châtiment de l’orgueil.

Qui sait alors, si ce jeu des trônes, en sus des fureurs shakespeariennes de Richard III, ne cache pas les ténèbres aveuglantes où gît le ballet de la succession entre Lénine, Trotsky et Staline, le second assassiné à coup de pic à glace. Au lecteur d’y lire d’autres jeux d’échecs aux pièces acérées de l’Histoire…

Autre grande saga aux multiples volets de la fantasy, Harry Potter déploie également un vaste univers, de surcroît aussi cohérent que détaillé. Cependant, malgré ses mille qualités, ce dernier pêche par la platitude du style et le peu d’imagination du vocabulaire, même si de volume en volume, la psyché devient plus sombre, les « détraqueurs » plus béants, le mystère du mal plus angoissant. Ce qui n’est assurément pas le cas du Trône de fer, au vocabulaire soigné, parfois rare, aux métaphores coruscantes, aux personnages complexes et fouillés, aux facettes parfois contradictoires, aux zones de noirceurs, d’innocence et de grisaille plus qu’intrigantes. La narration s’anime au moyen du sens de l’ironie, du sarcasme, rarement du lyrisme, souvent du pire pathétique, d’un tragique rapidement jeté aux orties, et, par-dessus tout d’une dynamique épique tonitruante. Au point que jeux de rôles et jeux vidéo de stratégie fleurissent aux pieds du trône de fer…

Harry Potter a une dimension morale positive : le Bien finit par triompher du Mal, à force de vertus, de combattivité. Le Trône de fer induit une morale bien différente : pour paraphraser La Fontaine, la raison du plus fort et du plus rusé triomphe, quoique provisoirement, sans respect pour la hauteur morale dont faisaient preuve les chevaliers de la Table ronde, opposés sans partage aux chevaliers félons. En ce sens Martin est plus fidèle à notre réalité, et en particulier à celle des empires : « Les dieux veulent ceci cela, par ici par là se situe la frontière entre le bien et le mal (I, p 755) ».

/image%2F1470571%2F20220322%2Fob_58d69d_martin-winds.jpg)

Les héros sont mâtinés d’anti-héros, les bons tout autant méchants, les méchants passagèrement séduisants, sans l’ombre d’un artificiel manichéisme. S’il en est un qui puisse passer pour l’incarnation du bien, il sera bientôt corrompu, ou renvoyé à ses ancêtres. Ainsi Ned Stark, l’un de ceux qui fut « La Main du Roi », et auquel nous pourrions nous attacher, étant donné son charisme, son intégrité morale kantienne, est-il sans pitié abattu, décapité avec sa propre épée, nommée « Glace » ; s’en suivra d’ailleurs la guerre des cinq royaumes. Car « Ce que le Roi chie, la Main essuie ». Lecteur, songe donc qu’il est imprudent de s’identifier à un personnage, tant il est sur la corde raide ; qui sait si le prochain chapitre le maintiendra en vie, le rendra gravement handicapé ou le maintiendra sur le trône de fer. L’enfant qui s’y juche un temps est par ailleurs un sale gosse, gâté pourri par sa mère, capable d’une tyrannie infecte, et que l’on rêve de voir bientôt empalé sur son propre trône. Car, selon la moralité au moins reprise deux fois (I, 483 et 503), « Lorsqu’on s’amuse au jeu des trônes, il faut vaincre ou périr, il n’y pas de moyen terme ». En ce sens l’archétype du combat du Bien contre le Mal en prend un sale coup.

Une lecture marxiste serait également inopérante : point de salut non plus pour les classes sociales les plus basses, dans une société stratifiée, qui associe un luxe exquis, outrageant, à de sordides cloaques, ce jusque dans l’âme (s’ils en ont une) des personnages. Un fil psychiatrique serait plus opérant, tant la folie du pouvoir, du sexe, de la violence, de l’humiliation danse parmi les loups humains ; seule Daenerys Targryen semble y échapper, paraissant incarner une reine conquérante et pacifique, digne des Lumières. Quant aux religions, elles sont plutôt officiellement polythéistes -ce qui est une forme de sagesse[1]-, même si viennent du Nord un animisme et de l’Est un monothéiste nanti d’un Dieu rouge moralement intraitable et coléreux. Faut-il y lire un reflet de notre Histoire et de notre contemporain ? Mais le phénomène religieux ne semble pas le principal levier parmi le jeu des trônes, d’autant que Tyrion se moque des superstitions, il ne semble avoir qu’une valeur allusive ; pensons par exemple au magnifique passage où l’on défile entre les statues et témoignages venus des dieux disparus et pris aux peuples vaincus. En tout état de cause, elle n’embarrasse pas Khaleesi lorsqu’elle choisit d’étouffer son époux, le beau barbare Khal Drogo, quand une opération menée par une vengeresse ensorceleuse prétendit le guérir pour faire de lui un légume ; ce qui est par ailleurs un choix éthique en terme d’euthanasie.

Aux qualités du roman populaire addictif et pas le moins du monde anorexique, s’ajoute une dimension que le philosophe de la nature humaine saura enchaîner avec les classiques de la philosophie politique ; au point qu’un Michel Weber y lut les reflets des enjeux cruciaux de notre époque[2]. Une éthique machiavelienne y retrouverait-elle ses petits, lorsque, surpris dans le lit incestueux de sa sœur, la reine Cersei, Jaime Lannister choisit de défenestrer Bran, dont le témoignage aurait pu générer une guerre civile ? Ce qu’analyse Marianne Chaillan[3] en parlant à son propos de « morale conséquentialiste à la Bentham. N’entend-on pas au Trône de fer ce « l’homme est un loup pour l’homme » qui fit de l’auteur du Léviathan, Hobbes, un contradicteur de l’homme naturellement bon de Rousseau ? Ne devine-t-on pas en Tywin Lannister un prince qui a failli incarner les qualités du Prince de Machiavel[4] ?

/image%2F1470571%2F20220322%2Fob_c2dad5_martin-maison-du-ver.jpg)

/image%2F1470571%2F20220322%2Fob_07dfb5_martin-feu-et-sang-l-integrale.jpg)

Nous ne prétendrons pas balayer l’œuvre entière et colossale de George R.R. Martin. Tentons cependant quelques coups de sonde vers un de ces romans courts, de plus joliment mis en page et en couverture noire, blanche et pailletée d’or. La Maison du ver, par exemple. Une première lecture pourrait tomber dans le piège du seul prisme de la fantasy simplette pour préadolescents, nantie de créatures passablement monstrueuses. « Ver blanc », « Viandard » et « grouns », voilà qui parait un conte puéril. Le jeune et bel Annelyn, passablement imbu de lui-même, se targue de descendre dans le terrier du Ver pour tuer le Viandard. Le nouveau Thésée descend dans une fosse, un « Sous-boyau », des tunnels, rencontrant le cadavre d’un ver géant, se heurtant à des pièges, des agressions, des « vers mangeurs », des « yaga-la-hai », un « groun » affreusement colossal, luttant contre la rouille, l’obscurité et l’humidité. Parviendra-t-il à honorer son défi ? Reste qu’il revient maigre et souillé…

Cependant, si l’on consent à une psychanalyse des contes[5], vers quels gouffres de l’inconscient descend le jeune Annelyn ? En ce sens, le récit exerce une fonction thérapeutique, figurant les peurs ataviques et animant un héros adolescent qui les défie. Quête, épreuves, combat du bien contre le mal, l’on reconnaît la fonction d’initiation. En cet apologue, et dans une prose intensément poétique (il faut remercier le traducteur), il s’agit de se demander comment et si l’on peut lutter contre l’entropie, et plus encore de l’accepter. Car le Ver blanc est « corruption », « mort » et « entropie » ; « Et ne pleurons pas quand bien même le cercle du vivant s’étrécit et toute chose périt », pourrait être la morale.

Le nouvelliste est également prolixe, sans galvauder son art. Choisissons quelques nouvelles, qui ne sont d’ailleurs pas indignes de celles de Ballard[6], parmi le recueil La Fleur de verre. Celle-ci a été offerte à une jeune fille qui se remémore « les mondes d’acier et de plastique où j’ai passé mes vies ». Il y a là « tant de mondes, tant de cultures différentes, tant de systèmes de valeurs et de niveaux de technologies », ce que l’on pourrait appliquer à l’œuvre entière du Maestro Martin. Un cyborg se propose de « tenter de gagner une nouvelle vie en jouant au jeu des esprits », alors que la maîtresse de ce dernier a plusieurs fois changé de corps, des plus immondes aux plus suaves. L’imaginaire dépasse alors nos perspectives de transhumanisme, de robotique et d’Intelligence Artificielle[7] : l’on connait « la maîtrise de la génétique aux sources de la beauté », il est possible de « retranscrire l’empreinte complète d’un esprit humain sur un cristal matrice »… Le lecteur avisé ne peut que s’interroger sur la caution éthique de telles avancées.

En cette « Fleur de verre » aux richissimes pétales d’idées, l’écriture est à la fois ciselée et métaphysique, convoquant le sens de la vie, s’il en est un. Interviennent « douze Judas Iscariote », une chambre dont le dôme « forme une gigantesque mosaïque de vie et de mort », car c’est là que se déroule le jeu ; un jeu cruel de gladiateurs science-fictionnels où le mal et la douleur atteignent des hauteurs surnaturelles, un jeu dont le sens moral est plus que suspect, quoiqu’il s’agisse d’illusions. Le duel psychique de la narratrice avec Kleronomas, riche de savoirs et de « souvenirs cristallisés », bouillonne d’invention expressive et poétique : « Au jeu des esprits, plus encore que dans la vraie vie, images et métaphores sont tout ». Il n’est pas risqué d’y voir un manuel de manipulation psychique, voire médiatique et politique…

Avec son Kenny Dorchester, dans « Le régime du singe », notre nouvelliste associe l’acuité psychologique qui travaille au scalpel un obèse et le fantastique le plus simiesque et horrifiant, avec une chute (dans les deux sens du terme) providentielle et désopilante. Et traversant ce recueil, sans le déflorer entièrement tant les surprises y sont sucrées comme une luxure effrayante, invitons le lecteur à découvrir les « déodandes » mort-vivants, un nécromant assassiné, une « Mémé Gombo » qui connait « les hommes aux aiguilles », une fin du monde où la « chair se mit à fondre sur ses os »…

/image%2F1470571%2F20220322%2Fob_ace014_martin-retrospective.jpg)

On se fera une petite idée de l’envergure colossale de notre Balzac de la fantasy, en feuilletant R.R.étrospective, soit 1526 pages, rassemblant trente-deux nouvelles (où l’on retrouve quelques-unes venues de La Fleur de verre), deux scénarios inédits, un commentaire souvent éclairant de l’auteur lui-même sur chaque étape créatrice, une bibliographie, tout cela rangé de façon chronologique et thématique ; et encore ce n’est qu’un choix ! Même si peut-être doit-on déplorer que l’éditeur n’ait pas conservé (ou traduit) le titre original commençant par Dreamsongs, qu’il n’ait pas fait de ce malcommode pavé un ou deux tomes reliés et cartonnés, que l’on se rassure, les fans, les aficionados, n’en feront pas une indigestion, au contraire…

La marée des titres brasse notre appétence à l’imaginaire : « Le Volcryn », « Les héritiers du château des tortues », « Hybrides et horreurs » ou « Wild cards »… Aussi l’œuvre apparait bientôt dans toute sa polymorphie, du space opera science-fictionnel à l’horreur criarde des invasifs « Rois des sables » , en passant, last but not least, par la fantasy. Voici, outre nouvelliste et romancier, notre bonhomme Martin avec bésicles, casquette et barbe fournie, devenu scénariste, producteur, soit un véritable Protée de l’écriture. Qu’il s’agisse de vampires en un milieu historique, de SF horrifique, de magie, ou de fresques politiques galactiques, le minimalisme étique n’est pas son fétiche, pour notre plus grand plaisir. Passions et péchés capitaux, exotisme et sens de l’aventure, jeux de pouvoir, capacité à créer des personnages hauts en couleurs, en émotions et ambitions, mais aussi des cultures, à l’instar de Dan Simmons[8], rien ne nous est épargné.

Picorons en cette somme. Avec « Le Volcryn », qui a presque la dimension d’un roman, une novella en fait, une science-fiction largement cosmologique, dont les temps dépassent ceux de Jésus et des planètes, fait coexister en un étrange vaisseau spatial un hologramme et quelques voyageurs. Là il sera possible de tenir en ses mains « l’âme de cristal de l’Armageddon ». Mais gare à celui dont le crâne va bientôt exploser !

Peut-être faut-il être un fan forcené pour affronter les scénarios in extenso, même si Hollywood et le chant des sirènes est un titre affriolant. C’est avec le plaisir de goûter le parfum putréfié de l’horreur que nous lirons les « Extraits du journal de Xavier Desmond ». Affligé d’une trompe éléphantesque à la suite d’un « xénovirus », ce dernier est un « joker ». Ses congénères, atteints de difformités, d’excroissances et hybridations diverses, meurent de manière atroce. Est-il vrai, demande-t-il, que « nos corps reflèteraient plus ou moins notre âme », selon ce que maintes religions préconisent ?

Quelles que soient les nouvelles, les romans, George R.R. Martin a le sens de l’incipit tonnant in media res : « Au début, j’étais le seul public de mes histoires » (« Un fan de quadrichromie »), « Le Prophète s’en vint par le Sud, un drapeau dans la main droite, et un manche de pioche dans la gauche, afin de prêcher le credo de l’Américanisme » (« Et la mort est son héritage »). On croirait une allusion à La Guerre de la fin du monde de Mario Vargas Llosa[9]. Une autre nouvelle est un bijou épique où l’on sacrifie « le héros ». Le virtuose du clavier a également le sens affuté des allusions mythologiques, nombreuses ; ainsi lorsqu’un astronef nommé « Charon » vogue vers « Cerbère ». Et comme il n’y a pas de science-fiction de haut-vol si l’on n’invente pas les religions de ses planètes (comme chez Dan Simmons), on découvrira celle des Ch’kéens », qui se laissent dévorer vivants dans « Une chanson pour Lya ». Mieux, on prendra rendez-vous dans « La Cité de pierre », où « les Bâtisseurs ont noué les fils de l’espace-temps ». Georges R.R. Martin est bien l’un de ces bâtisseurs, qui, en outre, a su nouer les fils de l’heroic fantasy et de la science-fiction, à tel point que le lecteur n’aime rien tant qu’en découdre avec ses pages…

Comme La Fontaine[10] ou Perrault[11], qui fabulaient et contaient pour les enfants, George R.R. Martin n’écrit-il que pour les adolescents ? Ses apologues, qu’ils soient au format du conte, de la nouvelle ou de la monstrueuse fresque romanesque (que Dieu, s’il existe, lui prête vie pour achever son septième trône) divertissent en un magnifique tohu-bohu aux couleurs outrageantes et délicates, et donnent à penser, autant en termes de morale politique que d’éthique scientifique. Plaire et instruire était la devise des classiques, venue du « placere et docere » d’Horace ; ce peut être celle de notre écrivain, qui alimente également les canaux de la peur fascinante et ceux de l’intellect, en particulier de la philosophie politique, grâce à son Histoire fictive parallèle à celle de l’humanité, grâce à ses jeux des trônes et des esprits.

Thierry Guinhut

Une vie d'écriture et de photographie

[1] Voir : Eloge du polythéisme

[2] Michel Weber : Pouvoir, sexe et climat. Philosophie du Trône de Fer, Editions du Cénacle, 2017.

[3] Marianne Chaillan : Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, Le Passeur, 2016.

[5] Voir : Bruno Bettelheim : Psychanalyse des contes de fées, Robert Laffont, 1976.

[11] Voir : Perrault n'a-t-il écrit ses contes que pour les enfants ?

/image%2F1470571%2F20220322%2Fob_ec0a74_roches-piedrafita-leon.JPG)

Valdelugueros, León, España. Photo : T. Guinhut.

/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)

/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)

/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)

/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)

/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)

/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)

/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)

/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)

/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)

/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)

/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)

/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)

/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)

/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)

/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)

/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)

/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)

/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)

/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)

/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)

/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)

/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)

/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)

/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)

/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)

/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)