/image%2F1470571%2F20201106%2Fob_ba251d_camion-emmaues-prahecq.JPG)

Emmaüs, Prahecq, Deux-Sèvres. Photo : T. Guinhut.

Les bibliothèques pillées sous l’Occupation

& autres résistants et collabos ;

par Martine Poulain, Florian Ferrier

et Laurent Wetzel.

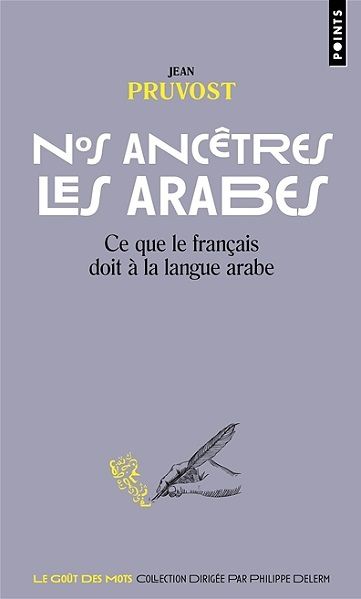

Martine Poulain :

Livres pillées, lectures surveillées. Les Bibliothèques françaises sous l’Occupation,

Gallimard essais, 2008, 592 p, 22,50 €, Folio, 12 €.

Florian Ferrier : Déjà l’air fraîchit, Plon, 2020, 672 p, 22 €.

Laurent Wetzel :

Vingt intellectuels sous l’Occupation. Des résistants aux collabos,

éditions du Rocher, 2020, 240 p, 18 €.

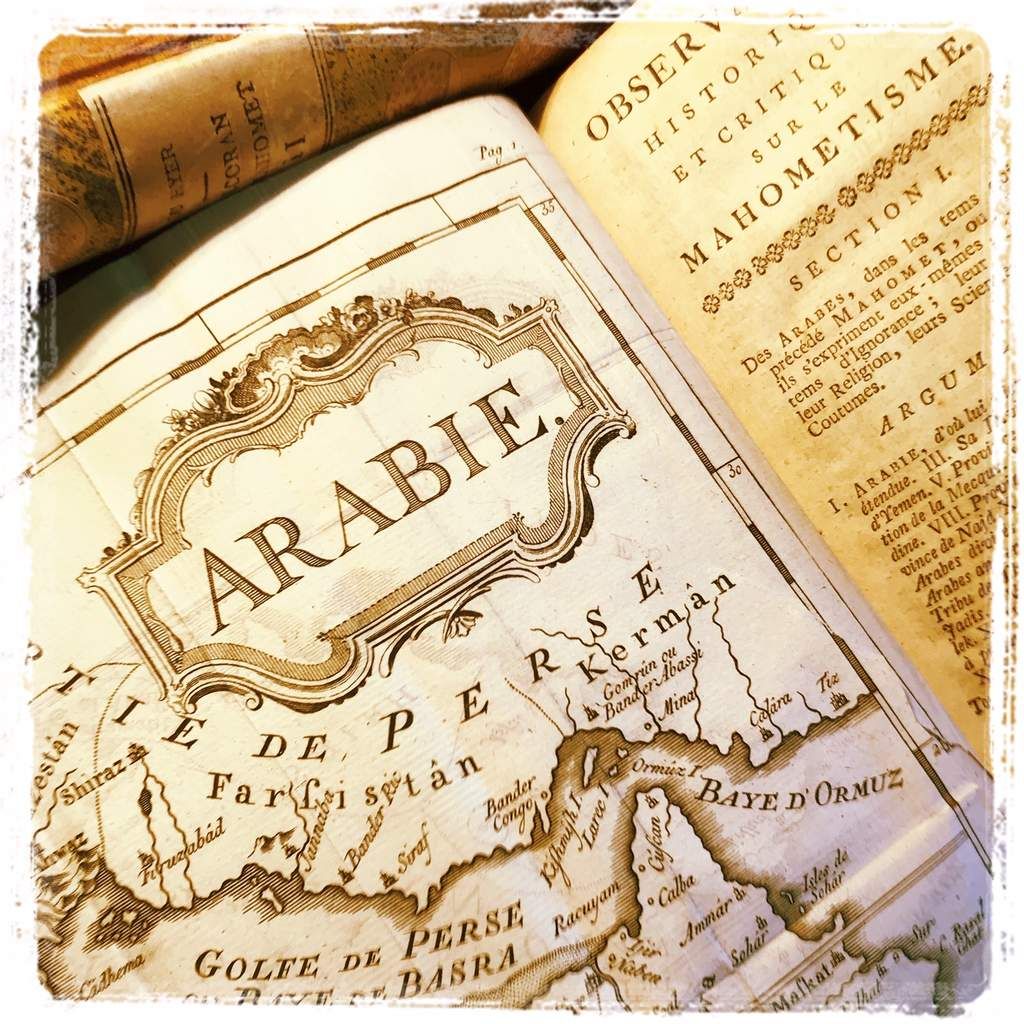

Malheur aux livres vaincus ! Chargés dans des camions, armes de l’Histoire, armes à abattre, ils partent vers les ordures, vers le feu, ou, s’ils sont précieux, vers le grand Reich allemand. Imaginez que les bibliothèques publiques les plus prestigieuses, mais aussi celles privées, soit pillées, spoliées. Ce n’est pas là une fiction, plutôt un cauchemar éveillé qui frappa la France - et l’Europe également - entre 1940 et 1944. Or, au travers d’un essai d’investigation et d’un roman historique, deux auteurs fouillent et mettent en scène cette razzia d’envergure pendant l’Occupation. Ce sont Martine Poulain, au moyen de Livres pillées, lectures surveillées. Les Bibliothèques françaises sous l’Occupation, et Florian Ferrier, avec Déjà l’air fraîchit et sa Walkyrie des bibliothèques. D’un genre littéraire à l’autre, de l’historiographie à la fiction romanesque, ils se répondent, pour notre édification et notre colère, pour interroger une éthique politique, alors que résistants ou collabos, loués ou blâmés par Laurent Wetzel, les intellectuels choisissent sous l’Occupation le terrain de l’honneur ou de l’abjection.

Le travail est impressionnant. Celui de l’historienne, mais aussi celui des Nazis et des pétainistes. Le premier au secours de la mémoire, le second - et le dernier au sens infamant du mot, quoiqu’il soit chronologiquement l’initiateur – au service de la cupidité rapace d’un occupant sans scrupule et de la morale maréchalesque. Et si l’on sait que les usines, les métaux, les ressources de toutes sortes sont soumises à des coupes claires, que les « listes Otto » concernant les œuvres d’art volée par les nazis sont bien connues notamment grâce à Laurence Bertrand Dorléac[1], l’histoire des livres usurpés l’est moins.

Martine Poulain, directrice de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, d’abord. Une centaine de pages disertes et précises de bibliographie et de notes en impose, en un dense ouvrage de près de six cents pages. Au long cours du déroulé de ses investigations, le réquisitoire est constant à l’égard des pillards en uniforme vert de gris, mais aussi des institutions, y compris des bibliothèques, françaises, soit les collaborateurs. Au premier chef desquels le Conservateur de la Bibliothèque Nationale d’alors, Bernard Fay, partisan zélé du Maréchal Pétain, tourmenté par « deux démons majeurs » : sa propension à se prendre pour un élu dévoué à une France mythique et son obsession du « complot maçonnique », qui le conduisit à dresser un fichier de milliers de Francs-maçons virés de la fonction publique, voire déportés, assassinés. Sa carrière brillante fut conclue, après la Libération, par un procès, une condamnation aux travaux forcés et à l’indignité nationale, quoiqu’il put s’évader sous un vêtement d’ecclésiastique en 1951 vers la Suisse puis être gracié en 1958 : tout un roman crapuleux…

Dépendant directement d’Hitler, l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg a pour devoir supérieur l’éducation idéologique des Nazis. Et dès l’occupation de Paris, partir de juin 1940, le pillage est systématique. Outre les livres précieux qui doivent enrichir les collections du Reich et les poches des voleurs patentés, le nationalisme pousse à éradiquer tout ce qui serait anti-allemand, l’antibolchévisme, tout ce qui se rapproche d’une sensibilité communiste. Enfin l’antisémitisme arase tout ce qui sent la « juiverie », non sans conserver les pièces les plus rares au service de musées réservés aux seuls initiés de la race supérieure. Ainsi aux bibliothèques publiques s’ajoutent celles d’hommes politiques, comme Raymond Poincaré, président de la République, Léon Blum ou Jean Zay, d’historiens, comme Marc Bloch, d’écrivains et de philosophes, jusqu’à Jean Cassou et Vladimir Jankélévitch. Que l’on soit une bibliothèque polonaise ou féministe, protestante ou jésuite, tout y passe, les rouleaux de la Torah sont profanés, brûlés. Alors que les bibliothèques publiques sont moins touchées que celles des archives et musées, les mosellannes et alsaciennes sont « nazifiées ». Sur l’innocente peau des livres, les textes sont persécutés, qu’ils soient russes ou anglo-saxons, et les chairs des personnels des bibliothèques sont également soumises à l’épuration. Freud, Zola, ou encore Apollinaire étaient interdits autant par l’autorité occupante que par celle de Vichy. Alors que l’on se réapproprie tout ce qui a trait à l’Histoire allemande.

/image%2F1470571%2F20201106%2Fob_bf64fe_poulain-livres-folio.jpg)

/image%2F1470571%2F20201106%2Fob_962126_poulain-livres-nrf.jpg)

Certes bien des bibliothécaires ont veillé à cacher, ou transférer des ouvrages rares en province. Il s’agit d’une Résistance intellectuelle et bibliophile. Des personnalités honorables, tels Julien Cain, emprisonné quatre ans puis déporté à Buchenwald, la bibliothécaire du musée de l’Homme, Yvonne Oddon, également déportée, Henri Vendel, archiviste paléographe, directeur de la bibliothèque de Châlons-sur-Marne, jeté sous les verrous pour avoir seulement prêté des livres traduits de l’anglais ! Sans compter ceux qui, au risque de la déportation et de la mort, et en une Résistance discrète et habile, continuèrent à tenir la barre de ces institutions menacées, sabordées, au service d’un idéal de préservation des collections et de la splendeur de la culture, au sens le plus noble du terme. Ce sont des « responsables justes » comme Jean Laran, conservateur du cabinet des estampes, puis administrateur de la Bibliothèque Nationale sitôt la Libération, ou encore un Inspecteur Général nommé Marcel Bouteron, qui s’est voué à la dangereuse collecte de « journaux interdits et tracts »…

L’on devine qu’en dépit d’un intense désir de lire de la population, exacerbé par la chape de plomb de l’Occupation, afin de s’évader entre les pages d’Autant en emporte de vent ou des plus douteuses Décombres de Rebatet, les librairies également sont épurées des livres interdits, surtout signés par des Juifs, venus de l’anglais, dans l’original, voire en traduction : le politiquement correct était alors nazi, ou politiquement inoffensif. Notre historienne évalue de 6000 à 8000 titres retirés de toute circulation, sans compter le contingentement du papier à partir de 1942, qui réduisit d’autant les rééditions et publications nouvelles. Quant aux bibliothèques privées, d’abord vidées de leurs Juifs ou de leurs suspects et opposants, elles furent balayées, saccagées : l’on subodore la profonde amertume du revenant, si revenant il y eut. Ainsi André Maurois dit son désarroi : « Dans mon bureau, les rayons que j’avais, en quarante années, remplis de livres choisis avec amour, sont maintenant vides. Ne trouvant pas l’homme, la Gestapo a pris la bibliothèque ».

Martine Poulain avance des chiffres stupéfiants : 31 bibliothèques détruites, 40 partiellement endommagées, approximativement deux millions de livres évanouis. Quant aux spoliations, elles avoisinent dix millions de volumes. Vient enfin, après 1944, « l’heure des comptes et restitutions ». Aussi trouve-t-on un index des personnes spoliées, dont une centaine a pu bénéficier de restitutions inégales entre 1950 et 1960. Il a fallu à notre historienne pointilleuse charrier des kilomètres d’archives, et compter des milliers de caisses remplies de livres, trimballées de par la France et le Reich, vidées pour remplir des étagères indues… L’on doit à cette occasion se rendre compte de l’énergie bureaucratique tatillonne qu’il fallut mobiliser autant que des files de camions de déménagement et de portefaix pas toujours scrupuleux. « La haine du livre du nazisme impose aux gens du livre un devoir de mémoire », conclue Martine Poulain. Un acharnement idéologique, un anéantissement culturel, « un fanatisme destructeur », un livresque génocide, étaient lancés sur les rails pendant quatre ans, même si, fort heureusement, peu d’unica furent effacés par la manœuvre. Ce qui par ailleurs ne laisse pas d’interroger à cet égard les soixante-dix ans du communisme soviétique…

/image%2F1470571%2F20201106%2Fob_8704be_ferrier-creatures.jpg)

/image%2F1470571%2F20201106%2Fob_2bf4aa_ferrier-l-air-fraichit.jpg)

Il fallait de toute évidence imaginer que, tôt ou tard, parmi la déferlante de romans embrassant tant bien que mal la Seconde mondiale et plus précisément le nazisme, un romancier allait s’emparer d’un tel vivier de tragédies. Voilà chose faite avec Florian Ferrier qui use d’un titre en forme de doux euphémisme fort discutable qui cache trop bien son jeu faute d’être explicite, en dépit de l’illustration de couverture associant un inflexible et sensuel profil féminin et une croix gammée, dont la rougeur fatale rime avec un rouge à lèvres exact : Et déjà l’air fraîchit. Toute la gageure étant d’infiltrer en ce contexte historique et en ses figures nazies, tel le général Heydrich ou même l’écrivain Ernst Jünger entraperçu, un personnage fictif doué de vie et convaincant, force est d’admettre que l’auteur s’en tire avec brio. Certes il succombe à des modes et doxas du temps, en usant d’un personnage féminin, lesbienne de surcroît, en un féminisme inclusif de bon aloi, mais pourquoi pas ; ce qui en fait à la fois un rigoureux maillon de l’inflexible autorité allemande et une discrète dissidente, évitant ainsi un manichéisme dommageable.

La jeune Bavaroise Elektra, au prénom mythologique et nommément inspiré de l’opéra de Richard Strauss, est une experte des catalogues, une bibliothécaire sourcilleuse inféodée à la SS. En une fidélité d’abord aveugle au diktat nazi, elle parcourt, à partir de 1940, Paris et la zone occupée pour répertorier les volumes juifs, les volumes peu amènes envers l’Allemagne, les faire emballer et convoyer vers le Reich, s’ils ne sont pas illico détruits, voire, pour de luxueux manuscrits, destinés à être offert au Führer ou à quelque dignitaire nazi, alors que d’autres, mêmes fort rares, sont entreposés dans l’humidité, couverts de « traces de semelles », abandonnés à la pluie dans un château ruiné, alors qu’en réprésailles la librairie allemande de Paris est victime d’un « attentat à la bombe ». La tâche est colossale : « Le but est d’identifier et de saisir tout écrit opposé au Reich, à nos dirigeants, à notre politique. Cela va des manuels scolaires aux parutions périodiques, même à faible tirage. Cela passe par la surveillances des ouvrages à caractère religieux, politique, social et culturel qui prônent une autre forme de société que celle que souhaite établir le national-socialisme ». Une nouvelle Babel s’étire et s’écroule en des autodafés ; la « mise sous tutelle de la culture en Europe » est une besogne titanesque, là où l’on préfère « un exemplaire spécialement relié pour les jeunes mariés de Mein Kampf ».

En son récit solidement charpenté, en sa fresque grandiose et apocalyptique, le tout plein d’action, de bruit et de fureur, d’amours, d’amitiés et de perversions, notre romancier, né en 1966 et auteur d’une dizaine de romans, n’a pas manqué de s’appuyer sur une bibliographie scrupuleuse, et au premier chef l’essai de Martine Poulain, parfois à la limite du copié collé, tout en permettant à son Elektra de croiser jusqu’à Bernard Fay…

Et pour donner chair à Elektra, la voici nantie d’une famille, d’une mère abusive, d’un père trop tôt disparu en des circonstances troubles, voire coupables. Ce qui donne lieu à une glauque enquête policière mené par l’opiniâtre Kriminaldirektor Hundt opportunément explosé, alors qu’elle est sujette à des évanouissements, des passages psychotiques violents, alimentés par une addiction à la pervitine, cette drogue des troupes d’assaut. Pour adoucir sa vie laborieuse, ne lui reste que le loisir d’aimer, Liselotte en Allemagne, Madeleine à Paris, en une sensuelle liaison qui s’achèvera par l’arrestation de cette dernière aux mains de la Gestapo, par sa pendaison dans une cellule pour avoir hébergé des aviateurs anglais. De rares voyages la ramènent au pays pour des funérailles, plus loin vers Vilnius en Lituanie, où sa sœur s’installe dans une luxueuse maison volée aux Juifs avec son mari officier qui l’emmène assister à une exécution de masse dans des fosses, là « où la forêt vomit des cadavres », scène où l’on se souvient un peu trop des Bienveillantes de Jonathan Littell[2]. Cette sœur d’ailleurs si mignonne et aimant tant les enfants, gave de gâteaux des petits Juifs, avant de les exécuter froidement, de récupérer des dents en or… Tuer en état de légitime défense un abject policier français collaborateur, être reléguée en Russie pour vérifier les comptes des cadavres, manquer de se faire violer et tuer par des partisans russes pour avoir tenté de sauver des livres de la boue et des flammes, ce ne sont que quelques-unes des excitantes et terrifiantes péripéties d’une Elektra qui devient une solide et fragile allégorie de l’Allemagne nazie.

Insufflant un dramatisme supplémentaire, et une morale nécessaire, Florian Ferrier intercale avec une certaine habileté des scènes des années 1945 à 1947, dans lesquelles l’anti-héroïne moisit dans des prisons et pâlit lors des interrogatoires, sous l’obédience des Anglais et des Français, qui tentent de reconstituer le cheminement des livres à restituer, avant de pouvoir retrouver ses montagnes alpestres aimées et sa « librairie Hoffmann », du nom d’un Juif.

L’auteur ne se fait pas faute, au cours de son thriller habilement mené, d’oublier la condition des femmes allemandes, entre rationnement, douleurs, veuvages, fils disparus, et luxe outrageant aux dépens de l’ennemi et des Juifs spoliés. Mieux, sans intervenir en rien dans la voix intérieure, le point de vue de son héroïne nazie, il laisse prudemment son lecteur s’interroger devant l’incapacité, quoique de moins en moins avérée, de son personnage à remettre en cause le régime, sa tyrannie, ses meurtres de masse et ses déprédations. Son ami et soupirant malheureux, Erich, n’hésite pas : « si le Führer dit que la Terre est plate, alors on récrira les manuels de géographie ». Comme en apnée, elle traverse un torrent d’abominations qui feront lever le cœur au lecteur sensible, sans à peine de scrupule, comme tout un peuple qui ne doutait pas du destin supérieur de la Grande Allemagne et de l’autorité charismatique de son Führer. Malgré son amour pour les livres, de Goethe à Kafka (ce dernier interdit), pour les partitions originales et les clavecins dans la collection de la Juive Wanda Landowska par exemple, rien ne semble l’effleurer du contenu humaniste des œuvres. Même si « vider les bibliothèques prestigieuse, d’accord, russe, tchèque, polonaise, même arménienne, d’accord, celles des francs-maçons, toutes les bibliothèques juives, d’accord, celles des grands intellectuels, les archives des ministères, d’accord », elle s’offusque de « vider celles d’anonymes ». Comme quoi la collectionnite et l’archivisme ne valent rien s’ils ne sont animés de pensée. Elektra avait pourtant un idéal : « Je voulais voir sortir de terre la plus formidable bibliothèque du monde. Un peu comme Alexandrie en son temps ». Est-ce possible, si elle fut fondée sous de tels principes tyranniques ?

Il n’est pas interdit de repenser à Jonathan Littell qui écrivit une odyssée nazie, mais avec autrement de force. Le substrat mythologique des « Bienveillantes » est ici plus modestement mis en scène, avec une Electre allemande qui a bien du mal à se remémorer un parricide commis au féminin à la place de son frère Oreste. Voire de considérer Déjà l’ait fraîchit comme une réécriture non sans talent de son modèle autrement cynique, malgré des passages désagréablement trop proches, ou des pastiches, comme lors du bombardement ultime de Berlin où il s’agit non de la débandade d’un zoo, mais de la boutique d’un taxidermiste.

/image%2F1470571%2F20201213%2Fob_d78f1f_wetzel-intellectuels.jpg)

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_fef01b_jackson-france-occupation.jpg)

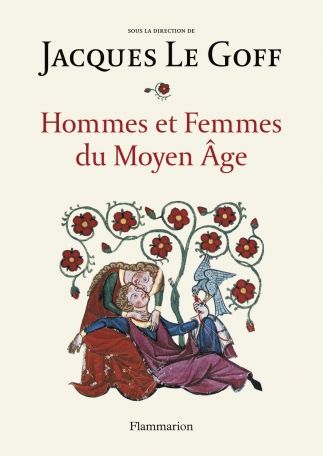

Et pendant ce temps que faisaient les écrivains ? Et bien ils balançaient d’un côté ou de l’autre, comme ces Vingt intellectuels sous l’Occupation, examinés sous la loupe passablement perspicace de l’historien Laurent Wetzel. Les uns, privés des sésames de l’édition, sont des résistants courageux et éclairés, les autres subissent, une fois le vent de l’Histoire tourné, le qualificatif infamant de « collabos », quoiqu’ils aient pu publier leurs proses bientôt désavouées. Cependant il en reste quelques-uns pour être « ambivalents »…

Le but d’un tel ouvrage n’est pas de réitérer des travaux biographiques effectués par ailleurs, mais de comprendre « les tempéraments, les motivations et les convictions » de ceux qui sont censés incarner l’esprit des belles lettres et la validité de l’engament politique.

Grand médiéviste d’origine juive, Marc Bloch « abhorre le nazisme ». Il incrimine la « gérontocratie des élites, le pacifisme et le défaitisme ». Actif Résistant dans le réseau Franc-tireur, il est arrêté par la Gestapo en mai 1944, torturé, fusillé. Plus qu’historien, il fait l’Histoire. En 1944 également Pierre Brossolette, qui avait dénoncé les totalitarismes nazi et soviétique, dut se jeter d’un balcon pour ne pas risquer de révéler les noms de ses compères. Le maquis du Vercors fut fatal à l’écrivain Jean Prévost. Juriste et diplomate allié du Général de Gaulle, René Cassin survécut à sa famille déportée. Monseigneur Jules Saliège témoigna d’un « Résistance spirituelle », en dénonçant « l’hérésie du nazisme ». Quant à Jacques Soustelle et Germaine Tillion, ils honorèrent longtemps la dignité française.

Hélas l’intellect ne protège pas de l’abjection. Quoique Chrétien et patriote, le cardinal Baudrillart avait entendu le pape Pie XI qui « avait publié deux encycliques, l’une, Mit brennender Sorge, pour condamner le nazisme, l’autre, Divini redemptoris, pour condamner le communisme. Sous l’Ocupation, Mgr Baudrillart avait été obnubilé par la seconde, au point d’en avoir oublié la première ». Incroyablement « Hitler a envoûté » l’historien et écrivain Jacques Benoist-Méchin qui rendit visite au führer au Berghof. Le dégout enfle avec Robert Brasillach, « collaborationniste de cœur », selon ses propres mots, fusillé en 1945 ; avec le socialiste Marcel Déat, « ami de la Wafen SS » et antisémite notoire. Il faut se frotter les yeux en lisant cette déclaration de l’auteur de Gilles, Pierre Drieu la Rochelle : « Hitler mon idéal politique », car pour lui le fascisme sauverait l’Europe de la décadence ! La liste, ici non exhaustive (puisque l’on pourrait penser, bien que moins actifs dans la collaboration, à Céline et Rebatet), s’achève avec Georges Soulas, qui publia le beau roman Les Yeux d’Ezéchiel sont ouverts, avec le pseudonyme de Raymond Abellio, et qui se déclarait « fanatiquement collaborationniste »…

Décidément le goût de nombre d'intellectuels pour les politiques totalitaires est bien enferré ; sans oublier celui d’Aragon, d’Eluard, Sartre et autres plumitifs de la tyrannie, cette fois communiste.

Après avoir distribué l’éloge et le blâme, la dernière partie de l’ouvrage est peut-être la plus intrigante : « Figures d’intellectuels ambivalents ». Hélas ce dernier terme est plus que discutable, lorsque Raymond Aron préféra le retrait pour écrire un essai sur Machiavel et les tyrannies modernes, tout rédigeant des articles pour La France libre. Avertissant du danger du pacifisme devant la montée du nazisme, il avait dû rejoindre l’Angleterre et demeurer un « spectateur engagé ». Georges Pompidou était lui un attentiste, qui eut le front de gracier Paul Touvier, milicien exécuteur de Juifs. Plus qu’ambigu est le cas de François Mitterrand, venu de l’extrême-droite, et employé par Vichy pour rédiger des fiches sur les « Antinationaux », puis chargé des « relations avec la presse et de la propagande ». Il rencontra deux fois Hitler, resta un ardent pétainiste, fut en 1943 décoré de la francisque qu’il aimait arborer, avant de sentir le vent tourner, rejoindre une semi-clandestinité sous le pseudonyme de Morland, puis s’envoler vers Londres. Et c’est cet homme-là qui fut élu Président de la République !

En revanche, le cas de Jean-Paul Sartre, jouant l’indifférent et parvenant sans peine à faire représenter Les Mouches pendant l’Occupation, est plus flagrant. Il pensait De Gaulle comme un fasciste, rédigea lors de la Libération des listes de livres à faire disparaître des librairies, se fit passer pour Résistant, alors qu’il avait proclamé : « Jamais nous n’avons été plus libres que sous l’occupation allemande » ! Voici le parangon du salaud philosophe, qui récidiva avec « Tout anticommuniste est un chien ».

Si l’ouvrage de Laurent Wetzel peut paraître trop bref, il a néanmoins le mérite insigne de dresser une large fresque des mérites et des déshonneurs des intellectuels français en une période tragique. Et le défaut de faire régner une dommageable confusion en sa dernière partie…

Reste à s’interroger avec humilité. Que ferions-nous si une autre Occupation, guerrière, idéologique ou religieuse, vidant les bibliothèques de leurs trésors de beauté et de pluralisme, sommant les intellectuels de choisir le camp de la réussite sociale ou celui de l’intégrité morale et politique pourchassée, s’étendait sur le pays ?

Thierry Guinhut

Une vie d'écriture et de photographie

[1] Laurence Bertrand Dorléac, L’art de la défaite, 1940-1944, Le Seuil, 1993.

[3] Voir : Ayn Rand, d'Atlas shrugged à la Grève libérale

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_77c026_ayerbe-follow-your-dream.JPG)

Ayerbe, Huesca, Aragon. Photo : T. Guinhut.

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d9c4c2_x-gardians-of-time.JPG)

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_fd9fd4_yates-l-art-de-la-memoire-677965995.jpg)

/image%2F1470571%2F20201005%2Fob_0ee9ca_bourges-louis-xi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240227%2Fob_d3376f_nantes-esclavage.JPG)

/image%2F1470571%2F20220125%2Fob_8a3059_grenouilleau-christianisme.jpg)

/image%2F1470571%2F20220125%2Fob_e9c5df_grenouilleau-traites.jpg)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_c721ed_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240331%2Fob_5c14c6_hitler-mein-kampf.JPG)

/image%2F1470571%2F20230409%2Fob_e7259e_hitler-historiciser-le-mal.jpeg)

/image%2F1470571%2F20230409%2Fob_aae79a_durmarque-bilan.jpg)

/image%2F1470571%2F20230409%2Fob_7b2a9f_durmarque-enseigner-la-shoah.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_268712_cinque-torri.JPG)

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_5c47cd_gentile-qu-est-ce-que-le-fascisme-hi.jpg)

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_c0eaad_paxton-fascisme.jpg)

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_2fed98_fascisme-brun-fascisme-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_d0bac5_scandales-livres.png)

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_690b90_scandale-musee.jpg)

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_481969_scandle-pierrat-images.jpg)

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_d85468_girard-scandale.jpg)

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_7aa681_rushdie-versets-folio.jpg)

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_e73896_img-2777.JPG)

/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)

/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)

/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_e2a305_emmaues-poupee.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)

/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)

/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)

/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)

/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)

/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)

/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)

/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)

/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)

/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)

/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6753d4_partacua-ruisseau-heinz-m-hoelderlin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_c8d327_kawabata-tristesse-et-beaute-or.jpg)

/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)

/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)

/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)

/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)

/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)

/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)

/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)

/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)

/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)

/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)