/image%2F1470571%2F20240419%2Fob_24ef41_219-bol-bleu-photo.JPG)

Photo : T. Guinhut.

La photographie,

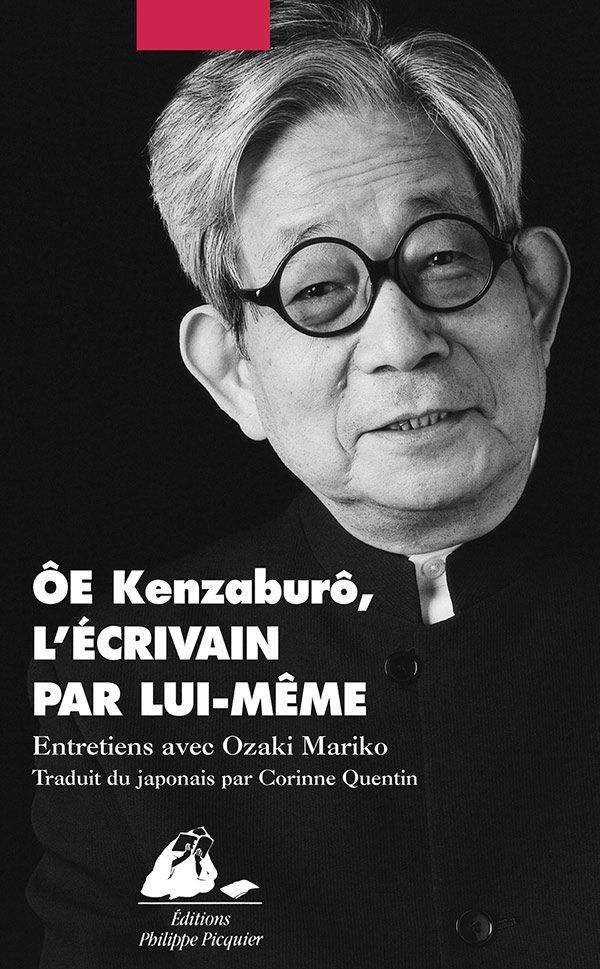

biographème ou œuvre d’art ?

Michel Frizot, Dominique de Font-Réaulx, Walter Benjamin,

Roland Barthes, Denis Roche, Susan Sontag.

Michel Frizot : Nouvelle histoire de la photographie,

Bordas / Adam Biro, 1994, 736 p, 199 €.

Dominique de Font-Réaulx : Peinture et photographie. Les enjeux d’une rencontre, 1839-1914,

Flammarion, 2020, 336 p, 25 €.

Walter Benjamin : Petite histoire de la photographie, suivi d’Une photo d’enfance,

traduit de l'allemand par Olivier Mannoni,

Petite Bibliothèque Payot, 2020, 96 p, 6,90 €.

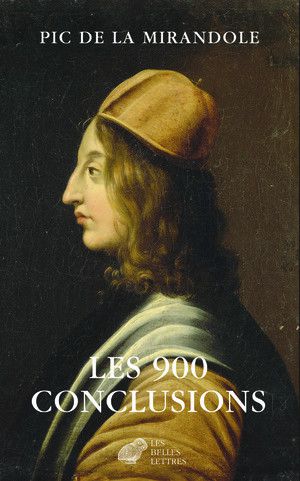

Walter Benjamin : L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique,

traduit de l'allemand par Lionel Duvoy,

Allia, 2020, 96 p, 6,20 €.

Roland Barthes : La Chambre claire. Note sur la photographie, 1980, 200 p, 24,90 €.

Denis Roche : Conversations avec le temps, Le Castor astral, 1985, 69 p, 21 €.

Susan Sontag : La Photographie,

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gérard-Henri Durand et Guy Durand,

Christian Bourgois, 2008, 280 p, 8 €.

Il a été, c’était là, semble dire la photographie. Alors que le vernis de la peinture en son cadre, semble dire : il est toujours là, telle une icône. La seconde, même médiocre, paraît devoir afficher son statut d’œuvre d’art, quand la première, qui lui est bien postérieure de quelques millénaires, peine encore, bien qu’on l’expose à tours de bras et de cimaises, est encore suspecte de ne pas advenir à la dignité de l’art, d’autant qu’à force d’Iphone et de selfies elle se vulgarise à qui mieux mieux, voire de pire en pire, quoique leurs légitimités puisse être réévaluées - notons à cet égard que les photos qui illustrent cet étude sont faites avec un IPhone. Déjà, et nonobstant bientôt deux siècles, l’Histoire de la photographie, élevée par les hommages de Michel Frizot, Dominique de Font-Réaulx, Walter Benjamin, Susan Sontag, Roland Barthes, avait posé les bases séminales de notre réflexion, pour qui aurait la fatuité, la vanité, de dépasser le biographème et faire œuvre d’art photographique.

D’abord enregistrement poussif du réel, la camera oscura de la photographie a visé à témoigner de deux présences, celles du regardeur et du regardé. Le « cela est » devient très vite un « cela était », comme le modèle confie au futur l’identité de son visage pour qu’il bascule bientôt dans le passé, surtout tant qu’il garde la stature sculpturale et fantomatique du noir et blanc. Ainsi naissent les premières photographies, en 1839, date à laquelle l’Académie des sciences reconnaît l’invention du daguerréotype, quoique Nicéphore Niepce ait réalisé en 1926-1927 une héliogravure : « Point de vue pris de la fenêtre du Gras », et qu’Hyppolyte Bayard ait peut-être précédé Daguerre.

Avec la Nouvelle histoire de la photographie, la réflexion et la somptueuse iconographie - soit 1050 photographies reproduites - se partage entre déroulé chronologique et parties thématiques. Michel Frizot lui-même y rédige, outre l’introduction et la conclusion, quatorze chapitres, avec le secours d’une pléiade de spécialistes pour quarante et un autres chapitres, ce qui place l’ouvrage sur le fil d’un délicat équilibre, entre une originalité conceptuelle orchestrée par le maître d’œuvre et la pluralité des perspectives, quoique le lecteur y soit plutôt gagnant.

Des pratiques sociales aux pratiques esthétiques, un siècle et demi de photographie voit ici son expansion. Guidant les démarches historiques, techniques, géographiques et artistiques, ce sont en cet ouvrage des perspectives aussi diverses qu’éclairantes : « Usage et diffusion du daguerréotype », « Anonymat et célébrité », « L’hypothèse de la couleur », « Le Japon et la photographie », « La surface sensible, support, empreinte, mémoire » (ce qui est un fort beau titre), « Formes du regard. Philosophie et photographie », ou encore « Intimités et jardins secrets ». Professionnelle ou d’amateur, de commande ou spontanée, exhibée ou cachée, officielle ou pornographique (quoiqu’ici l’on reste trop pudique), et plus seulement ancré dans la problématique qui dichotomise le document et l’art, la photographie telle qu’elle se déploie en cette œuvre-maîtresse s’expose et s’explose en ses diversités, ses pluralismes, ses renouvellements.

Encyclopédie raisonnée des origines, des genres, des acteurs, des faire et des mentalités, la Nouvelle histoire de la photographie supplante tous les précédents, voire tous les successeurs, par la multiplicité des approches, l’abondance de la bibliographie et l’avalanche de ses reproductions, belles jusqu’à la sensualité. Le miracle est, qu’à part des icônes plastiques et conceptuelles, comme « L’autoportrait en noyé » d’Hippolyte Bayard, « L’appareillage » de Stieglitz, « La critique » de Weegee ou le « Tissu pour Harper’s Bazar » de Hiro, très peu d’images fassent doublon avec la plus modeste et cependant très honorable, donc complémentaire, Histoire mondiale de la photographie de Naomi Rosenblum[1].

Michel Frizot fait la part belle au XIX° siècle et à ses anonymes dont le talent parfois inouï est magnifié, telle cette boule de verre miroir de la famille du photographe au jardin, autour de l’appareil sur pied, prise vers 1910, et qui ouvre le livre. Les délicieux tons sépia reviennent alors du passé pour rendre une sensuelle et subtile matérialité terreuse, vporeuse, à des centaines d’images. Les noirs profonds et luisants de Margaret Bourke-White, les couleurs éthérées du « Rodin autochrome » de Steichen ou violentes d’Ernst Haas, font de ce volume digne d’un lutrin un monument de voyeurisme luxuriant, comme si l’on révélait un passé interdit par le temps. Car déjà les nouvelles tendances des années quatre-vingts ont quelque chose de nostalgique. Quant aux textes, ils sont fins et distanciés, sans verbiage, s’attachant autant à l’esthétique personnelle du créateur qu’au contexte technique, intellectuel ou institutionnel, en pointant par exemple le rôle des commandes qui peuvent susciter la créativité, ou l’académisme. Certes, en cette bible, que l’on se gardera de penser définitive, quelques grand maîtres sont brouillés par le saupoudrage et le parti-pris. Bill Brandt et Ansel Adams, par exemple, sont un peu amputés, l’un du graphisme épuré de ses nus, l’autre de la transcendance de ces vastes paysages de l’Ouest américain. Quant à l’immanence, elle se trouverait parmi les paysages de photographes plus contemporains : Robert Adams et Lewis Baltz. Ainsi va la tension entre réalisme et platonisme dans la photographie[2].

Cependant des cahiers de plusieurs pages font honneur au vieux Paris d’Atget, au Pittsburg. A photographic essay de W. Eugene Smith, « qui accumula 11 000 négatifs » entre 1955 et 1957. Autre volupté parmi cent, les jaquettes et doubles pages conçues par les photographes eux-mêmes, maquettistes pour l’occasion, comme Doisneau, Brassaï ou Kertész, qui prétendait que l’appareil photographique lui permettait de donner sens à tout qui l’entourait. Ce qui valorise l’objet livre par rapport à l’image isolée du collectionneur et montre s’il en était nécessaire l’efficacité d’une déclinaison thématique, d’une rime plastique, graphique ou colorée. À cet égard un mince reproche peut être envisagé : un tel ouvrage privilégie absolument le noir et blanc, comme laissant entendre que la couleur serait le parent pauvre de la photographie d’art, qu’elle serait confinée à la facilité plébéienne du portrait de famille, du voyage touristique ou à la publicité luxueuse du créateur de mode. Pourtant Harry Callahan ou Eliot Porter ont su magnifier par leur goût de la splendeur colorée, qui les paysages urbains, qui les canyons de l’Ouest américain. Ce n’est cependant pas le cas dans un ouvrage plus récent inventoriant la « Collection Neuflize Vie[3] », dans laquelle, malgré une résilience toujours vivace du noir et blanc, les photographes d’aujourd’hui pratiquent sans regret la couleur, qu’il s’agisse de celle pixélisée ou floue venue de la vidéo, ou de celle de coloristes impénitents.

Il est évident que cette Nouvelle histoire de la photographie est à la fois un somptueux livre d’art autant qu’une référence probablement indépassable ; sauf par les rebonds ultérieurs de la création bien sûr. Ce qu’ont pourtant tenté, non sans vertus, mais avec une splendeur plus modeste, André Gunthert et Michel Poivert dans L’Art de la photographie[4]. Certes, le quart de siècle qui a passé depuis le travail monumental de Michel Frizot laisse deviner qu’il faudrait y ajouter, outre des noms de nouveaux créateurs, l’usage généralisé du numérique, qui a ringardisé - ou muséifié - la pellicule argentique et la diapositive, le développement des IPhone et cet avatar de l’autoportrait que l’on appelle par un triste anglicisme le selfie, qui à la fois démocratisent encore plus la technique et laissent imaginer des floraisons artistiques peut-être inédites.

/image%2F1470571%2F20230422%2Fob_a8eb3d_benjamin-photographie.jpg)

Avec « l’aspiration artistique » et « l’image symboliste », la photographie tente assez vite de s’extraire de son syndrome de l’enregistrement du réel pour se laisser aller à « la tentation des beaux-arts », telles que les pointent Michel Frizot et ses compères. C’est ce mouvement que problématise Dominique de Font-Réaulx en son Peinture et photographie, sous-titré « Les enjeux d’une rencontre, 1839-1914 ». Dès sa naissance, la nouvelle concurrente de la peinture a suscité enthousiasmes, méfiances et railleries.

Cependant, les historiens de l’art ont trop souvent « ignoré, occulté parfois, le rôle et la place que la photographie avait prise dans les processus créatifs des peintres. Ils ont passé sous silence, ou même refusé de regarder, ce que les nouvelles images crées par le procédé avaient apporté à la représentation esthétique ». C’est bien le contraire que se propose Dominique de Font-Réaulx, car en 1955 une première exposition juxtaposait sur les cimaises peintures et photographies. Cette fois « l’étude par genres picturaux a donné la possibilité de souligner l’ambition esthétique des photographes », mais aussi « la façon dont leur travaux les ont modifiés, voire transgressés, bouleversant la tradition picturale[5] ». Se cantonnant majoritairement à la France, l’ouvrage réussit son pari, intégrant parfois des comparaisons bienvenues avec les genres théâtral, opératique, et leurs décors. Le subterfuge photographique va jusqu’à reproduire la peinture, confronter portraits peints et portraits photographiés, jouer avec les tableaux vivants, avec le nu, la nature morte, réfléchissant ou décevant la tradition picturale. Si les photographes imitent et songent les peintres, ces derniers se font parfois photographes, soit pour des études préparatoires, soit pour enclencher une créativité adjacente à leur art, mais pas forcément pensée comme digne de dédain. Observons à cet égard des artistes comme Edgar Degas, Fernand Khnopff, Pierre Bonnard ou Pierre Vuillard. L’ouvrage fait bénéficier son argumentation d’une iconographie comparée tout à fait judicieuse. Or si les artistes tels que ces derniers n’ont pas dédaigné la photographie, même s’il s’agit d’une sorte d’argument d’autorité, c’est qu’elle peut dépasser sa qualité de reproduction du réel pour accéder à sa singularité esthétique, à sa qualité nouvelle d’œuvre d’art.

Salon des collectionneurs, Magné, Deux-Sèvres.

Photo : T. Guinhut.

En 1857, Théophile Gautier, dans le journal L’Artiste, préfigurait la réflexion de Walter Benjamin : « Bref, la photographie est un miroir qui retient toutes les images réfléchies et les multiplie à un nombre illimité d’exemplaires - prodige inouï que l’antiquité eût sans nul doute attribué à la sorcellerie[6] ». Presqu’un siècle plus tard, en 1936, l’auteur de Paris capitale du XIX° siècle[7] publiait L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée. Imprimerie, lithographie, photographie, tous conspirent, malgré la démocratisation nécessaire, à un effacement : « À la reproduction, même la plus perfectionnée, d’une œuvre d’art, un facteur fait toujours défaut, son hic et nunc, son existence unique au lieu où elle se trouve ». Car « les composantes de l’authenticité se refusent à toute reproduction […] ce qui dans l’œuvre d’art, à l’époque de sa reproduction mécanisée, dépérit, c’est son aura ». En ce sens une œuvre d’art sans son aura n’en est pas une. De plus « dans la photographie, la valeur d’exposition commence à refouler sur toute la ligne la valeur rituelle[8] ».

Cependant, un peu plus tôt, soit en 1931 et 1934, dans sa Petite histoire de la photographie, Walter Benjamin avait cru déceler dans la photographie un « inconscient optique », ce quelque chose que nous captons sans le savoir en appuyant sur le déclencheur, qui permet à l’image d’engager un dialogue avec l’intime C’est à l’occasion de la découverte d’un portrait de Kafka enfant que le philosophe, en cela influencé par le surréalisme, s’émeut profondément : « portant un costume d’enfant étriqué et pour ainsi dire humiliant, surchargé de passements, un garçon d’à peu près dix ans dans une sorte de paysage d’hiver. Des palmiers sont figés à l’arrière-plan. [en] ces tropiques molletonnés et torrides, le modèle tient à la main gauche un chapeau d’une taille disproportionnée ». Cette image « d’une tristesse sans borne » et « abandonnée de Dieu » ne peut fonctionner que comme une sorte de préfiguration a posteriori pour qui a lu Kafka, frappant ainsi le philosophe. Il s’agit bien d’un double biographème, à la fois kafkaïen et Benjamien, alors que les photographes « considérèrent que leur mission était plutôt de donner l’illusion de l’aura[9] ». Pourtant Kafka lui-même était plus que méfiant à l’égard de la photographie qui « concentre le regard sur le superficiel[10] ».

/image%2F1470571%2F20230422%2Fob_76ceb4_benjamin-photographie-rouge.jpg)

Cette photo d’enfance, devenue kafkaïenne, n’est pas loin de la lecture de Roland Barthes, dans La Chambre claire, en 1980. Quand Walter Benjamin s’étonnait des yeux du futur Kafka, l’auteur de L’Empire des signes voyait « les yeux qui ont vu l’empereur ». Ne doutait-il pas pourtant pas que la photographie disposât d’un génie propre » ? Etait-ce l’amitié ou l’émotion suspensive de l’art qui lui avait fait choisir pour frontispice un « polaroïd » de Daniel Boudinet représentant l’ombre d’un rideau ?

L’on se rappelle son « punctum », ce détail « qui me point » ; quant au « studium », il est de l’ordre de l’ « affect », du « goût » au sens culturel, où « rencontrer les intentions du photographe ». Or pour l’essayiste, la photographie « répète mécaniquement ce qui ne pourra jamais plus se répéter existentiellement ». Elle est donc inhérente au temps, ce qui la renvoie à ce qui, en tant que « studium », enchante l’essayiste : « des biographèmes » ; la Photographie a le même rapport à l’Histoire que le biographème à la biographie ». La fonction proustienne de la photographie consiste pour lui en ce qu’elle est liée à la mémoire ; en particulier ces modestes épreuves qu’il range après la mort de sa mère et où il la découvre avant qu’il puisse se souvenir d’elle. Là réside sa folie, « faisant revenir à la conscience amoureuse et effrayée la lettre même du Temps »…

Cependant la proposition de Roland Barthes selon laquelle « la Photographie est contingence pure et ne peut être que cela (c’est toujours quelque chose qui est représenté)[11] », se révèle discutable : il suffit de lui trouver l’équivalent de la peinture abstraite, où plus rien n’est représenté, mais où seule la photographie donne à voir, comme avec Edward Weston et Minor White, qui, en prélevant un fragment de réel, effacent toute référence et tout souvenir pour faire advenir une disposition et une expressivité plastiques.

Dans ses Conversations avec le temps, Denis Roche n’est pas si loin de Roland Barthes. « Je crois que la photo est empreinte de profondeur, et que cette profondeur est due à la rencontre du Temps et du Beau. Juste avant la prise photographique, c’est le Temps qui règne, juste après, c’est la Beauté qui a lieu. […] Enfin, je crois que raconter les circonstances qui précèdent l’acte photographique lui-même est précisément le seul commentaire esthétique réel qu’on puisse apporter à l’image qui suivra[12] ». Un biographème coïncide avec un lieu (un village du Frioul italien ou la proximité des pyramides d’Egypte), le temps du vécu avec l’espace du monde. Reste qu’il y a bien d’autres commentaires esthétiques à trouver leur nécessité que le seul biographème de l’auteur du cliché, voire sans nul doute une nécessité plus criante.

En 1973, Susan Sontag pensait que la photographie est une consommation « proche du désir érotique », quoiqu’il demeure là insatisfait. Pire, pour elle « les images consomment la réalité ». Changeant le réel qui nous entoure, et nous-mêmes par la même occasion, en ombre, « les pouvoirs de la photographie ont eu pour effet, en quelque sorte de « dé-platoniser » notre conception de la réalité », alors que nombre d’amateurs et professionnels du XIX° siècle pensaient qu’il fallait idéaliser le monde et affirmer sa beauté. Cependant le réalisme inhérent au medium tendait à faire des choses et des êtres « des objets de mélancolie[13] ». S’agit-il là, face au visible périssable, de penser la photographie comme un concours de biographèmes révélant notre fugacité, ou comme une tentative de rédemption par la beauté de l’art…

Une photographie peut-elle avoir une aura ? Si l’on suit Walter Benjamin, la réponse est négative ; toutefois l’on expose des tirages soignés, des tirages Fresson, par exemple, ils sont collectionnés, muséifiés. Si l’on permet à l’auteur de ces modestes lignes une expérience personnelle, la vision soudaine d’une photographie, un tirage original d’Ansel Adams, soit une lune au-dessus d’un désert (« Moonrise, Hernandez, New Mexico, 1941), pourtant déjà connue par des reproductions, par des livres souvent feuilletés, déclencha une émotion sans mélange, un trouble exalté devant l’évidence, non seulement de la beauté paysagère, mais de l’acte de beauté du photographe qui avait travaillé un bon nombre de décennies plus tôt - quoique l’on ne soit pas certain que l’expérience émotive et esthétique soit reproductible, ni possible parmi les nombreuses expositions photographiques. Une photographie exceptionnelle avait révélé la sureté de sa composition, son ambigüité entre ombre et lumière, son interrogation ontologique et métaphysique, sa dure pureté, son immobile grâce et son doux effroi, son « kalos kagathos » grec, soit le bel et bon…

L’ouvrage de Michel Frizot concluait (ou presque) sur un chapitre intitulé « Formes du regard. Philosophie et photographie », sous les doigts judicieux d’Yves Michaud. Image réelle ou Image mentale, analogon ou artifice, « présence magique du disparu et de l’éloigné ou image aussi fabriquée et artificielle que les autres signes », la photographie oscille sans cesse sur la corde raide à l’instar de la tension entre biographème et œuvre d’art. Cependant seul le photographe un tant soit peu attentionné et nourri d’une certaine culture de l’image, y compris picturale, pourra dépasser le procédé mécanique de reproduction au service de sa liberté et de son invention. Au-delà de la conservation d’une icône du passé, la création photographique « rend visible des choses qui, autrement, seraient restées invisibles[14] ». Qui sait si la philosophie a suffisamment regardé et pensé ce qui aura bientôt deux siècles ? Nous ajouterons que, présidée par une conception formelle, la photographie rend grâce à une esthétique, voire à une dimension morale, selon les sujets choisis et surtout la façon de les construire et les illuminer.

Reste à penser à la belle métaphore de Georges Didi-Huberman, dont il fait son titre : Phalènes. Essais sur l’apparition. Ces papillons nocturnes, qui viennent parfois se consumer sur une chandelle, suscitent chez le philosophe une réflexion poétique : « Savoir regarder une image, ce serait en quelque sorte, se rendre capable de discerner là où elle brûle, là où son éventuelle beauté réserve la place d’un signe secret, d’une crise non apaisée, d’un symptôme[15] »…

Rosalind Krauss avance quant à elle qu’il est erroné de vouloir penser la photographie selon les critères historiques et taxinomiques qui ont cours pour la peinture, car l’univers de la première est celui de l’archive et non celui du musée. Elle note avec pertinence que Roland Barthes élimine de son sujet tout ce qui « permettrait de constituer la photographie en objet propre de son analyse. Elle n’est pas un objet esthétique ; ni un objet historique ; ni un objet sociologique ». Ce qui lui importe, c’est l’affect. Alors que pour Rosalind Krauss, le photographique est un « corpus delicti », à l’image du fétichisme surréalisme de Man Ray ou d’Hans Bellmer. Au-delà du réalisme attendu, il produit un « simulacre », tel que Platon le pense dans Le Sophiste, quoiqu’il puisse prétende à « l’innocence, la primauté et l’autonomie du « support » de l’image esthétique[16] ». À cet égard, Platon séparait dans « la production d’images […] deux genres : celui des copies et celui des illusions[17] ». L’illusoire corps du délit photographique peut cependant, répondrons-nous, parvenir à statufier la présence de l’art, à force de soin, de penser et de regard.

La nouvelle objectivité des années soixante aux années quatre-vingts préconisa un « photoréalisme », des images absolument neutres, des collections de faits, comme les châteaux d’eau gris de Bernd et Hilla Becher, qui se veulent une « typologie des constructions techniques ». Ce sont des images « essentiellement dénuées de qualité artistique », selon Ed Rusha. Comme le soumet l’analyse de Jean-François Chevrier et de James Lingwood, dans le catalogue de l’exposition Une autre objectivité, des photographes comme Patrick Tosani (qui aime présenter non sans beauté spectrale d’immense vues de creux de cuillères de métal), aiment à produire des « artifices » et « cherchent le point d’équilibre entre la prise du réel (par l’enregistrement) et la distance du tableau ». Car pour eux « la réalité est une chose introuvable, une fiction du XIX° siècle […] tout est théâtre et illusion […] l’objectivité n’est plus en soi un critère de vérité ». L’on passera sur la thèse un brin spécieuse pour préférer : « une image descriptive peut être considérée aujourd’hui comme une œuvre en soi, autonome et suffisante, à condition qu’elle résulte d’une démarche méthodique et spécifique ». C’est ainsi que ces photographes n’en cherchent pas moins une beauté, pas celle miraculeuse de la trouvaille, mais celle « élaborée, construite, concrètement, selon une procédure précise […] lucide[18] ».

Il est alors évident que la question de « l’aura » de l’œuvre d’art selon Walter Benjamin est ici invalidée, comme celle de la noblesse de la beauté[19], devenue presque un tabou dans l’art contemporain[20], qui n’est peut-être en cela n’est plus art. S’agit-il, de la part de cette « autre objectivité » d’une réelle rigueur sans vanité devant le réel, ou d’une démission devant la responsabilité esthétique, voire morale de l’œuvre d’art ?

Pour revenir à Walter Benjamin, ce dernier notait que Karl Blossfeldt, « avec ses étonnantes photographies de plantes, a ainsi fait apparaître les formes les plus anciennes de colonnes dans des prêles, le bâton d’évêque dans des fougères, des arbres totem dans des pousses de marronnier et d’érables agrandies dix fois[21] ». Soit le dépassement du modèle pour en extirper la magie d’une autre forme et des métaphores, donc l’œuvre d’art que peut être indubitablement la photographie, n’en déplaise à notre amateur de Baudelaire[22]. Il y a en effet, devant certaines images, archétypale ou novatrices, spirituellement et esthétiquement conçues, la nécessité induite d’un vouloir dire ce qui n’est pas déjà dans la forme, d’un arrangement compositionnel - éventuellement digne du nombre d’or- d’un cadrage, d’un angle et d’une lumière, d’une traque des sphères de la réalité autant que d’un saut platonicien, d’une contemplation devant la beauté enfin ; pour une paix intellectuelle et sensuelle, labile et nourrissante.

Thierry Guinhut

Une vie d'écriture et de photographie

La partie sur la Nouvelle histoire de la photographie a été publiée

dans La République Internationale des Lettres, mars 1995.

[1] Naomi Rosenblum : Histoire mondiale de la photographie, Abbeville Press, 1992.

[2] Voir : Photographie réaliste ou platonicienne. Robert Adams : Essais sur le beau en photographie

[3] Photographies modernes et contemporaines. La Collection Neuflize Vie, Flammarion, 2007.

[4] André Gunthert et Michel Poivert : L’Art de la photographie, Citadelles & Mazenod, 2007.

[5] Dominique de Font-Réaulx : Peinture et photographie. Les enjeux d’une rencontre, 1839-1914, Flammarion, 2020, p 6, 7.

[6] Théophile Gautier : L’Artiste, 8 mars 1857.

[8] Walter Benjamin : L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée, Ecrits français, Folio essais, 2003, p 179, 181, 190.

[9] Walter Benjamin : Petite histoire de la photographie, Petite bibliothèque Payot, 2019, p 25, 37, 38, 41.

[10] Gustav Janouch : Conversations avec Franz Kafka, Maurice Nadeau, 1998.

[11] Roland Barthes : La Chambre claire. Note sur la photographie, Œuvres complètes 3, 1994, p 1111, 1112, 1126, 1127, 1129, 1137, 1192.

[12] Denis Roche : Conversations avec le temps, Le Castor astral, 1985, p 46.

[13] Susan Sontag : La Photographie, Seuil, Fiction & Cie, 1979, p 196, 197, 63.

[14] Michel Frizot : Nouvelle histoire de la photographie, Bordas / Adam Biro, 1994, p 733-734, 736.

[15] Georges Didi-Huberman : Phalènes. Essais sur l’apparition, 2, Minuit, 2013, p 356.

[16] Rosalind Krauss : Le photographique. Pour une théorie des écarts, Macula, 1990, p 12, 164, 217, 222.

[17] Platon : Sophiste, 266 e, Œuvres complètes, Flammarion, 2008, p 1873.

[18] Jean-François Chevrier et de James Lingwood : Une autre objectivité, Idea Books, 1989, p 10, 20, 28, 35, 37.

[21] Walter Benjamin : Petite histoire de la photographie, ibidem, p 26.

/image%2F1470571%2F20231217%2Fob_53343a_murano-francesco-zugno-1709-1787-il.JPG)

/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_80be12_couverture-republique-des-reves.jpg)

/image%2F1470571%2F20240305%2Fob_d16977_boltana-elisabeth-de-quaasteniet.JPG)

/image%2F1470571%2F20240304%2Fob_5642e1_alice-animee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240304%2Fob_130560_alice-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20230423%2Fob_3ba935_salmon-homolubitz-3079645010.jpg)

/image%2F1470571%2F20240408%2Fob_2ad5c0_bormio-voute-peinte.JPG)

/image%2F1470571%2F20221226%2Fob_4e011c_puchner-drama.jpg)

/image%2F1470571%2F20221226%2Fob_66d477_puchner-poetry.jpg)

/image%2F1470571%2F20221226%2Fob_8890ab_puchner-2018-the-written-world-how-lit.jpg)

/image%2F1470571%2F20221226%2Fob_fe011b_puchner-language.jpg)

/image%2F1470571%2F20220912%2Fob_9fbae7_kaiser-hunter.jpg)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_8eb0a4_triptyque-baedeker-suisse.JPG)

/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)

/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)

/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_e2a305_emmaues-poupee.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)

/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)

/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)

/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)

/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)

/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)

/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)

/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)

/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)

/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)

/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6753d4_partacua-ruisseau-heinz-m-hoelderlin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_c8d327_kawabata-tristesse-et-beaute-or.jpg)

/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)

/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)

/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)

/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)

/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)

/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)

/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)

/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)

/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)

/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)